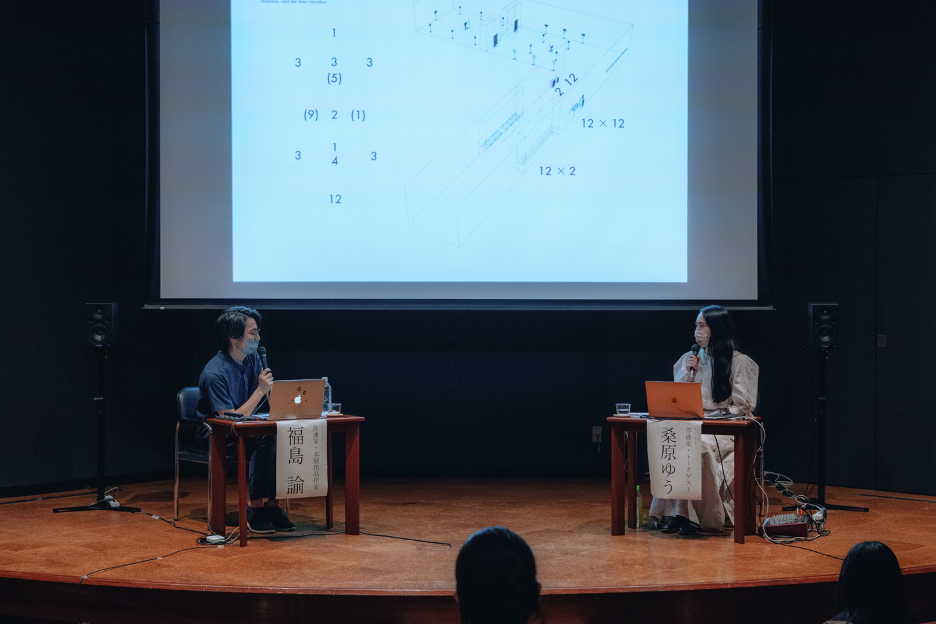

関連プログラム

7月17日 (日)14:00~15:30

出演:福島諭 桑原ゆう(ゲスト)

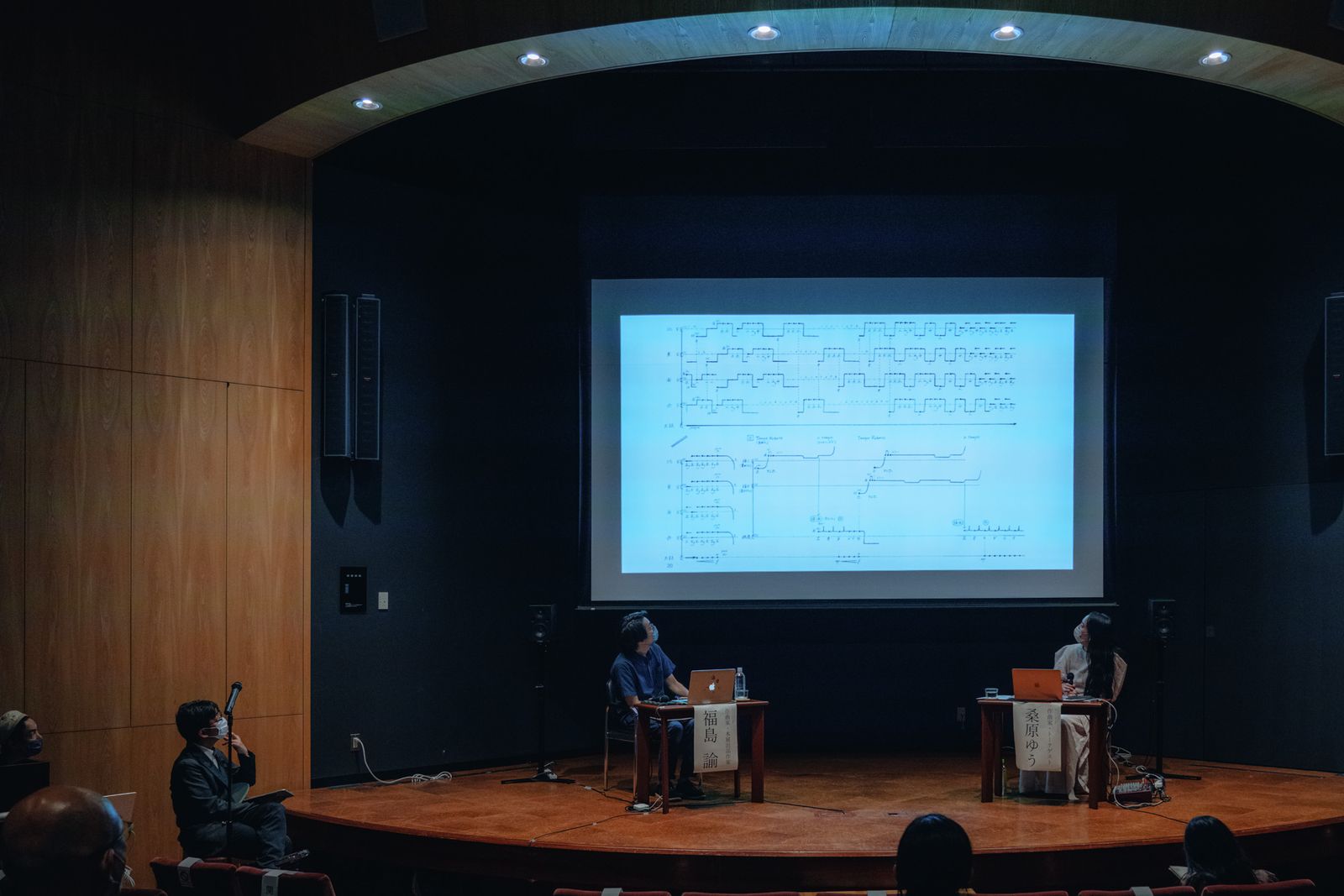

福島(以下F): 私は作曲家ということで活動をしておりまして、現在は、IAMAS博士後期課程の方に在籍しております。その中で今回、岐阜県美術館の展示室2の方で展覧会をするという話をいただきましてまずは大変光栄に感じております。当初から展示内容をさてどうするかということで、いろいろと考えてきたわけですが、まず第一に作曲家が考える展示というところで一見分かりにくい所もあるかと思います。今回ゲストにお越しいただきました桑原ゆうさんと共に、そのあたりをひも解いていければいいかなと思っております。少し長丁場になりますが、よろしくお願いいたします。

左:福島諭

まず、なぜ、私が後期博士課程に進もうと思ったかということと、なぜ今回のアーティストトークで桑原さんをゲストでお呼びしたかの話を2つだけさせてもらいます。

なぜIAMAS後期博士課程を入る決心をしたかというのは、やはり、2020年から日本でも拡大しましたCOVID-19の影響が非常に大きくてですね、音楽を人前で発表するという活動をずっとしてきた身としましては、なかなかその「音楽を続けていくこと」の難しさを非常に痛感した時期でした。

その中で、IAMASの活動はWEB等々を通じて、まだその中でも可能性を探っている教員の方や学生さんの姿が見てとれて、後期博士課程が始まるというような話を知ってから、思い切って、そこでまた自分の考えを深められないかというような思いで入ったという経緯があります。

作曲家の桑原ゆうさんはですね、今現在、日本の現代音楽の分野でかなり最先端の活動をされておりまして。

桑原(以下K): どうでしょう(笑)

F: いやいやいや(笑)かなり最先端の活動をされておりまして、端から見ていて、桑原さんの方はですね、私とは違い、作曲の活動もずっとコロナ禍にあってもですね、かなり精力的に国内外問わず作曲を続けてこられた。なぜそれが続けてこられたのかということも含めて、後で話をうかがいたいなと思いますけども…

元をたどっていきますと、2007年に東京の方で一つの日本の伝統的な謡(うたい)と現代音楽を組み合わせた若手の作曲家を集めた企画というのがありまして、そこで私と桑原さんは知り合っています。

そこでの発表を、私は桑原さんの作品を聞き、ここまで日本の謡と現代音楽を融合させる作曲をきちっとやられる方がいるのかと衝撃を受けまして、「あの展示が作曲家である桑原さんにどのように見えるのか」というところを素直に伺いたくて、今回お声がけさせてもらいました。

この後、桑原さんから自身の作品も含めて紹介いただこうと思いますので、このような現代音楽の世界があるのかということを、まず皆さんと共有ができたらなと思います。

では桑原ゆうさん、自己紹介いいですか。お願いいたします。

右:桑原ゆう(作曲家)

K: 桑原ゆうといいます。私は今ご紹介にあずかったとおり、いわゆる現代音楽、現代の芸術音楽のフィールドで主に活動しています。小さい頃から、当たり前のように「ドレミ」で、音楽を勉強してきました。作曲を始めたのは小学1年生の時で、《きりんのおさんぽ》っていう曲を書いたのを覚えています。その頃から作ることとか工夫することとかが好きで、中学生の頃には作曲家に、しかも、芸術音楽の作曲家になりたいと思いました。それは何でか分からないんですけど、新しいものを作りたいと思っていました。

大学に入って自分の作曲について色々考えていく過程で、先程福島さんからお話があった、能の謡のワークショップ…私はその頃大学院の1年生だったんですけれども…に参加する機会があって、それが私にとって日本のものに出会った最初の機会で、ものすごく衝撃的でした。初めて「ドレミ」じゃない世界があるんだって…何て言ったらいいんでしょう、私は西洋音楽だけが音楽だと思っていたけれども、それは片隅だけの音楽の世界で、こちら側にもっと豊かな世界があったっていうことを発見して、びっくりして。若い頃って音をたくさん書きたくて、楽譜が真っ黒みたいな状態で作曲していたのですけど、自分で自分が何を書いているか理解できない状態にあったのが、能の謡を勉強したことによって「ああ、私が欲しかった音の動きとか、ジェスチャーとか、時間の感覚とかってここにあった」って発見したんですね。それが私にとって原動力になりまして、能の謡から遡っていくようにして、日本の言葉と音について考え始めました。

その中で出会ったのが、仏教声楽の声明(ショウミョウ)です。お経に節をつけた、お坊さんの声の音楽のことを声明って言うんですけれども、謡の元になっただけでなく、日本の音楽の全ての祖先と言われています。

で、その声明のために書いた作品がいくつかあるので、まずその中から一つ紹介しようと思いまして。これがパフォーマンスしている写真です。

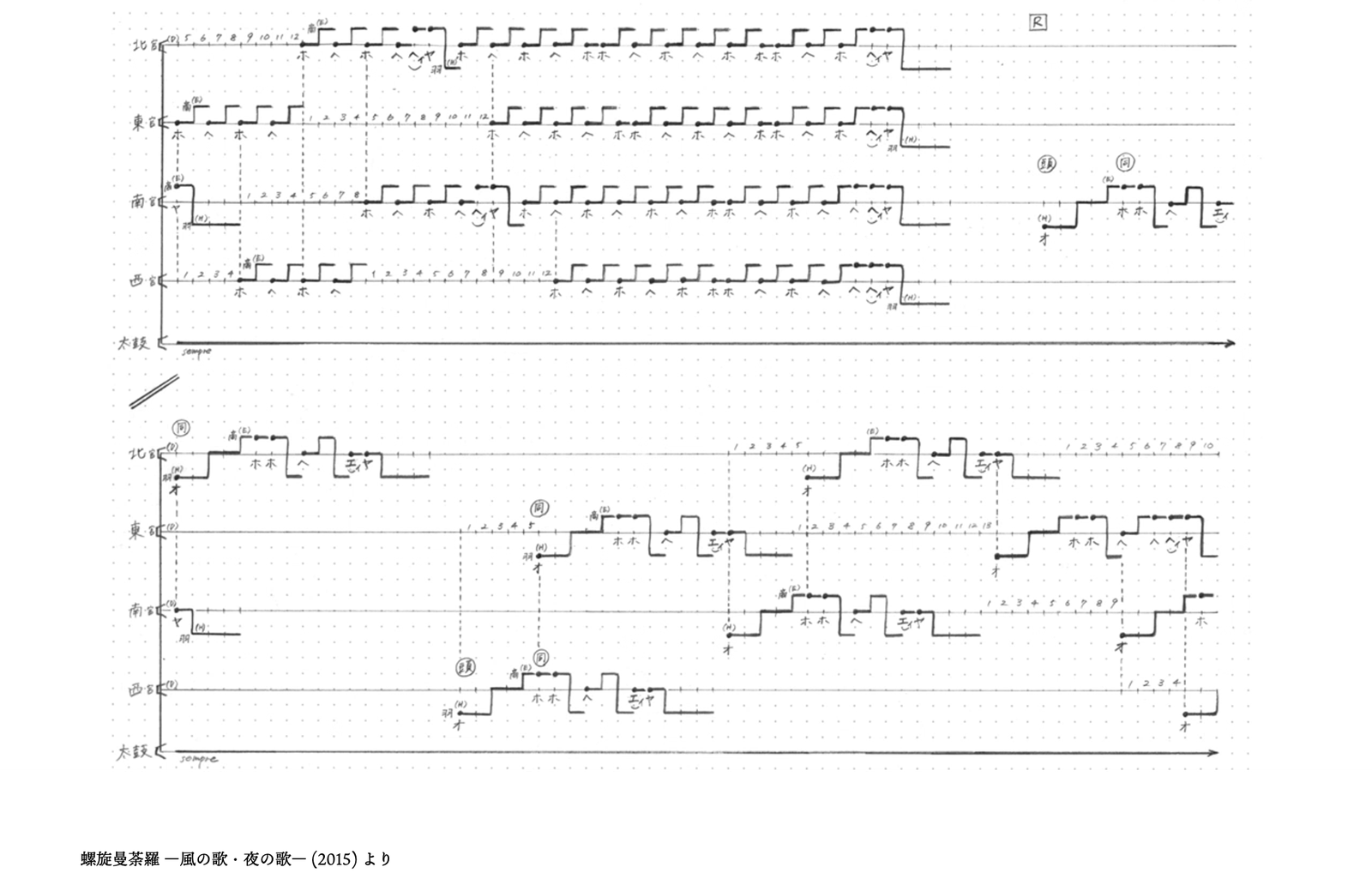

《螺旋曼荼羅—風の歌・夜の歌—》(2015) スパイラルガーデン https://youtu.be/GEuLSPvEeLY

青山のスパイラルビルのスパイラルガーデンというところで、まさにスパイラルの形になった空間で、《螺旋曼荼羅》という作品を上演しました。お坊さんは、「声明の会・千年の聲」という、天台宗と真言宗豊山派の混合グループです。この作品について、音源もあるので聴いていただこうと思いますが、まず古典の声明の楽譜がどうなっているかを紹介しないと、私の楽譜について説明できないので…これは、真言宗豊山派の「散華」っていう曲の楽譜です。で、声明の楽譜のことを博士っていうんですけれども…テキスト、つまり、歌詞が右側に、縦にこう書いてあって、どうやって唱えるか、旋律形や音高の推移などが左に書いてあります。ちょっと歌ってみます。

「散華」の博士を読譜し、歌唱する桑原ゆう

(歌唱)…このような感じで続いていきます。こういう古典の曲をたくさん勉強しまして。

で、古典の声明というのは基本的にユニゾンで唱えられます。ひとつの旋律を、頭(とう)といって、全員の声を先導する、いわゆるリーダーのお坊さんに従ってお唱えしていくんですけれども、私は「アンサンブルをしたい」、また「声明の古典的な旋律形を対位法的に構成し、組み合わせの妙で新しい音楽を展開したい」ということを考えまして、試行錯誤を重ね、こういう記譜に落ち着きました。記譜のフォーマットから自分でつくって、それを基盤に作曲して出来上がったこの楽譜を、お坊さん方と一緒に勉強してお唱えするっていうことに挑戦したのです。

《螺旋曼荼羅—風の歌・夜の歌—》(2015) より

この部分では、声明は4パートに分かれていて、太鼓も鳴らします。お坊さんたちは音楽家ではないので、音楽家でない方にもわかる、直感的に音の動きを把握できるような記譜のフォーマットをつくるのがすごく大事なことでした。(譜例の別のページを指し示し)これは声明の中でも講式と言われる語りの様式でお唱えする部分の楽譜です。様子がまた少し違いますね。それでは、《螺旋曼荼羅 —風の歌・夜の歌—」》からちょっと聴いていただきますね。

螺旋曼荼羅 —風の歌・夜の歌—」》(2015) 楽譜 https://youtu.be/TiN8E2f7J5s

ありがとうございます。皆さん初めてこの楽譜をご覧になったはずですが、おそらく追えたんじゃないかなと思うんですよね。音の動き方の上がり下がりとか、音価、リズムなど、慣れればだれでも理解できるように書いたつもりです。海外でプレゼンした時も、日本語で書いてありますけど、ぱっと見て音楽の様相をわかってもらえるくらいの楽譜になっているのを実感できました。

どうしてこういうことをしているかというと、私は「声」にとても興味があるのです。日本の伝統的な音楽は、ほとんどの場合口承で、お師匠さんとお弟子さんとのやりとりの中で伝えられていくものです。で、かたや私が行っているのは作曲なんです。作曲というのは、いわゆる西洋音楽的な、音楽を構築していく方法です。だから、その間にすごく矛盾するものがあります。だけれども、日本の声楽の、そのちょっと掴みづらい部分、そこに恐らく日本的なものの本質があるんじゃないかっていうことが直感でわかるので、それをどうにかして掴み取りたいと思っています。で、それをどうにか書き留めたいとも思っています。その何か掴み取ったものを、私は、自分のものにして、作曲していきたいんです。そうすることによって、自分が日本人としてどうして生まれてきたのか?私は何で生きているのか?とか、何で作曲してるのか?とか、そういうことを考えていきたいのです。

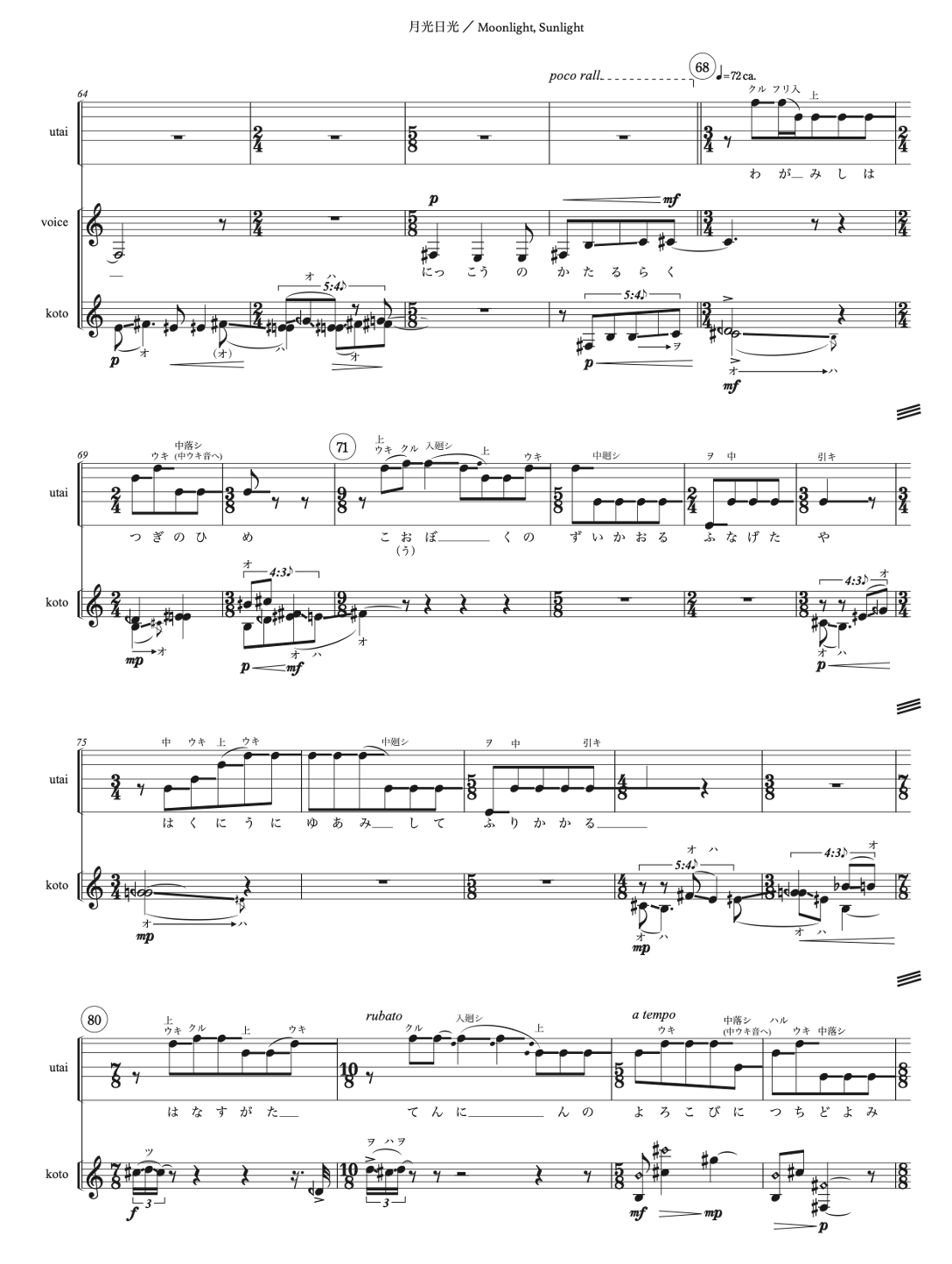

これはお箏の弾き唄いと謡の曲の初演の写真です。《月光日光》っていう作品で、下野戸亜弓さんと坂真太郎さんの演奏です。

《月光日光》 (2021)より

《月光日光》はこういう楽譜で書いています。《螺旋曼荼羅》でも、作品を書くときにフォーマットから考えるのが自分の作曲だとお話ししましたが、謡のパートは謡の楽式、楽理を自分なりに分析して、噛み砕いて、そこから導き出した記譜法でこうやって記譜して、お箏とアンサンブルができるような形を見出そうとしています。

《月光日光》 (2021)より

これは《言とはぬ箏のうた》という、お箏の弾き唄いの曲なんですけれども、これはいわゆる縦譜という古典的な楽譜の書き方です。縦譜で作曲すると、箏という楽器がどういう構造を持つか、すごくよくわかります。これを書くときは、五線譜で作曲してから縦譜に浄書しているわけじゃなくて、もう最初からこれで作曲しようとしてるんですね。どうやって楽譜を書くかっていうことが、どうやって作曲をするかに直接結びついているので、何度も強調していますが、そこから作曲だと思って取り組んでいます。どう記譜するかは、どう音楽を定義するかということです。五線譜で作曲するときも、私は、五線譜で記譜することを「選び」ます。

ちなみに、縦譜では、漢数字が絃の番号なんですけれども、ピンク色で描いているのは、クリップを挟んでプリペアードした絃です。この作品は弾き唄いをするので、右側に声のパートもあります。

《言とはぬ箏のうた》(2020)より

で、邦楽のことばかり話してると片手落ちなので、室内楽のいわゆる西洋楽器だけを使った作品の話もしたいと思います。私は西洋楽器だけで作曲する時にも、日本の本質的なものを探るところから、音や音楽の普遍性、核心に迫りたいので、日本音楽から掴んだものをどうにか昇華して、別の形で音楽にしようと取り組んでいます。

これは、芥川也寸志サントリー作曲賞を受賞した《タイム・アビス》の初演の時の写真です。初演はドイツのオッフェンバックでアンサンブルモデルンが演奏しました。

《タイム・アビス》(2019-20)より © Ensemble Modern / Walter Vorjohann

こういう楽譜です。これは冒頭部分、1ページ目です。17人の奏者を、2群のアンサンブルに分けて書いています。西洋楽器のための楽譜ですけど、奏法に合わせていろいろな書き方をしていて、パーカッションでこういう図形的な書き方をしているところもあれば、こうやって、音符でなくて記号や線で表しているところもあったりとか、楽器という分類からさらに細分化して、欲しい音の質に合わせた記譜を行い、どういう風に楽譜を書くと高精度に再現してもらえるかを考えています。私の頭の中にある抽象的なものをできる限り情報として書き込んで、なるべく楽譜で伝えようとしています。

《タイム・アビス》(2019-20)より ©︎ Edition Gravis Verlag GmbH

せっかくなので、室内楽の作品もひとつお聴きいただこうかなと思って、《三つの聲》という、弦楽三重奏、つまり、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための作品を持ってきました。楽譜と一緒に聴いていただきます。

で、まず冒頭に、スコルダトゥーラの指示があります。スコルダトゥーラとは変則調弦のことです。《三つの聲》では、ヴァイオリンもヴィオラもチェロも、本来の調弦にくらべ、第二弦と第四弦をかなり低く調弦します。もちろんその音高を求めてっていうこともあるんですけれども、極端に緩めることによって、弦がビヨンビヨンって大きく振動、振幅します。そうすると、演奏したとき、音にたくさんノイズが含まれます。三味線や琵琶の「さわり」だったり、能管にわざと音が出にくくする仕組みをつくったり、そういうノイズを自然に含ませる意識的な仕掛けが日本の音楽には多くあって、楽音と同じようにノイズを扱うことを美としています。私も自分の作品のなかでそういう音の扱いを意図的に行っているのです。

私の楽譜は、たぶん、情報量の多い方の楽譜だと思うんですけれども、演奏の中で求めることをすべて書いています。だから音高はもちろん書いてるんですけれども、「弦のこの辺を弾いてください」とか、「どのくらいの圧力で弾いてください」とか、「指の押さえ方の程度はこのくらいです」とか、そういうのも全部書いてあります。また、この作品は調弦を変えるので、通常の調弦を基準とした場合の指遣いと、調弦を変えたことによって実際に鳴る音の両方を書いています。

それでは、《三つの聲》の冒頭を聴いていただいて、私の紹介を終わりにしたいと思います。

《三つの聲》(2016)より https://youtu.be/maphPICGEvQ

F: どうもありがとうございました。素晴らしいですね。やっぱり。桑原さんの作品の曲はこれまでも録音とかで聴かせていただくことが多かったんですけども、今聴いてみて改めて思ったのは、やっぱり、桑原さんの作品は、すごく音の肌触りというか、肌理というか、そういうとこまできちっと意識が通っていますよね。抽象的な音であっても、こういう音が欲しいと思って作られているっていうのが、譜面も含めて紹介していただいたのでより分かるような気がしました。ありがとうございました。

K: ありがとうございます。

F: その流れでですね…桑原さんのお話を伺って、僕からいろいろと質問したいこともあるんですけども、まずは進行に従って、現在の展示空間の解説をさせていただきます。

「記譜、そして呼吸する時間」というタイトルで、今回、IAMAS ARTIST FILEの8回目ということで開催していまして、福島諭という名前が個展のように冠としては付いてるんですけれども、これからお話をさせていただくように、私一人というよりは、さまざまなコラボレーターも含め、今回の展示に向けていろいろと協力してくださった方々の意識が非常にこう入っている空間になっているのかなと思います。この場を借りて改めてご協力いただいた皆さんに感謝したいと思います。

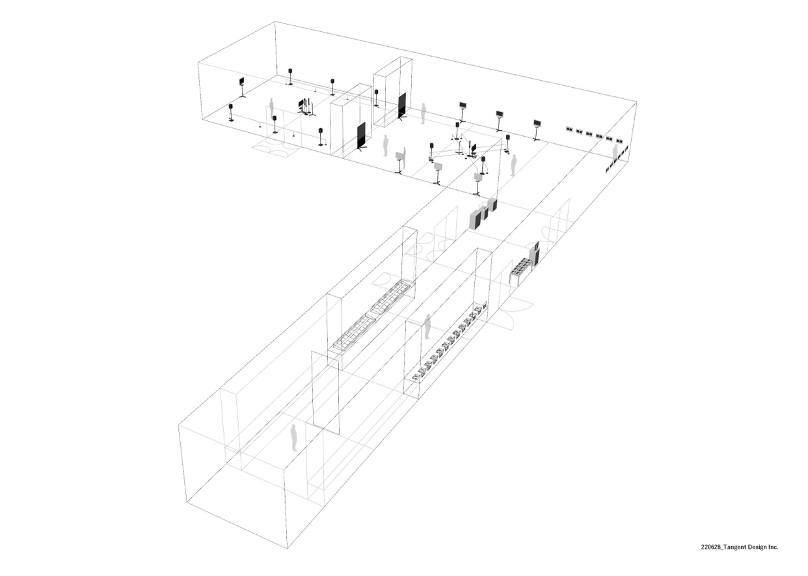

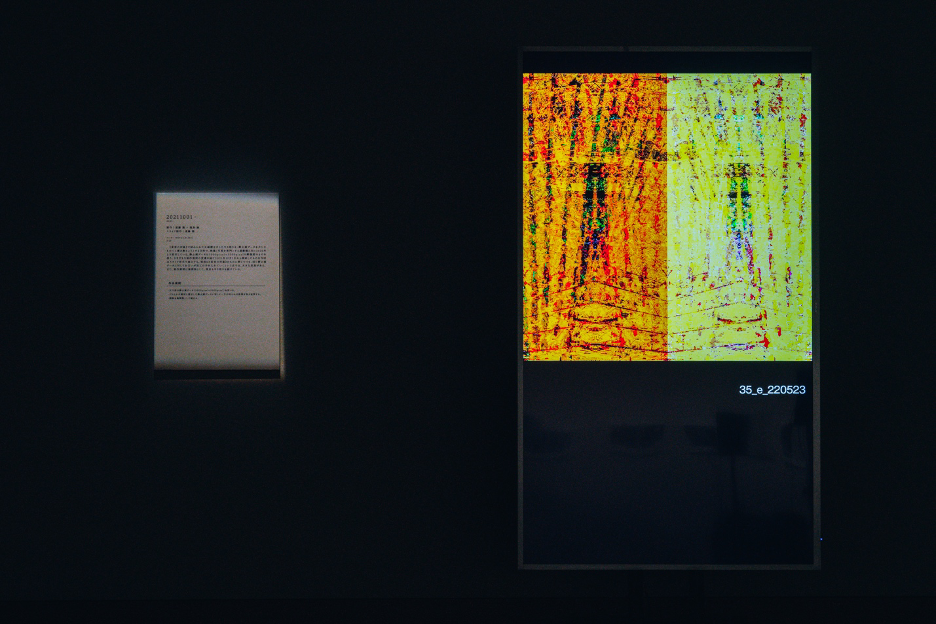

IAMAS ARTIST FILE #08 記譜、そして、呼吸する時間 展示空間

それでは、展示空間のお話をさせていただきます。今見えているのが、3Dにおこしました現在の展示空間の図になっています。今回の展示の内容としましては、大きな柱が3つあります。一つは「設置音楽」という言葉を付けている作品です。もう一つは「他者との共作による作品」というシリーズになっていまして、私が今IAMASで研究を進めたいと思っているのは、こちらの、他者とどのように関わりながら創作をしていくかという視点で作られた一連の作品ということになります。最後の一つが、今回特別展示としまして、佐藤慶次郎さんという2009年までご存命だった日本の作曲家に関する作品の紹介です。もともとは現代音楽の分野で、「実験工房」等々で活動されていた方なんですけども、60年代の後半から70年代に、電子オブジェと呼ばれる作品群を発表されたという経緯があります。音楽だけではない新たな表現に向かって、活動の幅を広げた作曲家として佐藤慶次郎さんの作品を2作品紹介しています。この後、順番に見ていきたいと思います。

手前:設置音楽《patrinia yellow》(2013) 奥:設置音楽《春、十五葉》(2015)

まずは「設置音楽」ということで、あの空間で定期的に複数のスピーカーから音が鳴っていた作品があります。《春、十五葉》という作品と、《patrinia yellow》という作品なんですけども、こちらは写真を見るとですね、展示空間に入って左側の広い空間にこのような形で設置されています。

この2つの楽曲は、もともと私が室内楽とコンピュータのリアルタイムの処理によって演奏される、“拡張された室内楽”として発表してきた作曲作品になります。譜面も残してありまして、曲の始まり…始まってから終わりまでっていうのがきちんとあり、本来はこのような形でステージ上で演奏されるものです。それを展示空間に配置する…音楽そのものをここに展示ができているのかどうかとか、そのようなことが可能なのかも含めて、それが私にとっては大きな問いになっていました。例えばこれは《春、十五葉》なんですけども、中央にオーボエとクラリネットが2菅ありまして、その向かい合った3人の他にですね、両端にクラリネット奏者とアルトサクソフォンの奏者がいるという、《春、十五葉》はこういった作品だったんですけども、今回はこのような形で、その3人のアンサンブルは、3菅を一つにまとめたような特注のスピーカーになってますし、両端もクラリネット、こちらがサクソフォンというように、象徴的に配置してます。今回もですね、奏者が吹く音は、こちらのスピーカーから音が出るようになっており、それを、本来の室内楽であれば、その場でその音をマイクで拾い、コンピューターがプロセッシングして6つのスピーカーに配置するという加工をして出力していく…

その奏者の音によって、コンピューターの音響がその場で生成していくような作品ということですね。これがそのスピーカー。3Dプリンターで、今回の展示にも多大な協力をいただいたタンジェントデザインの高橋悠さんという方が、今回の展示の為に制作してくださいました。それを使用しております。

3Dプリンターによって成形された特殊スピーカー 制作:高橋悠(タンジェントデザイン)

それで、この写真を見るとですね、手前にある《patrinia yellow》というもう一つの作品は、クラリネット奏者が一人おりまして、その奏者の吹いた音をコンピュータが処理していくという作品なんですけども、展示空間では、あちら側とこちら側で2つの作品が壁を隔てて向かい合ったような形になっています。その2つの作品の譜面は、入って入り口の方で譜面の展示を、入って左側のガラスケースの方にすべて納めています。奏者が吹くべき音も記載されていますが、それをいつ録音して、どのように調整して、どのようにコンピュータが出力していくかみたいなものも、時間の関係性から設計して、それを作曲する。そして、譜面にとどめておくというようなことを行っております。

《春、十五葉》(2015)の楽譜(部分)

これは《春、十五葉》の譜面の一部ですけども、《春、十五葉》をですね、数字の関係性から15という数字にかなりこだわって作っていますが、なぜ15かというと、2015年に作曲した曲だからというふうな簡単な答えもあるんですけども、ほかにもですね、私のその作曲の動機としては、与えられた数字をどのように関係づけていくか?ということから始めております。基本はその《春、十五葉》ですね、奏者は譜面に書かれた普通の1オクターブが12に分かれた一般的な平均律で演奏するんですけれども、それをコンピュータが取り込んで処理した世界というのは、オクターブを15に割る「15平均律」というかなり耳なじみのない音階によって構成されます。なぜそういうふうにする必要があったのか?みたいなことも一応譜面には書きましたが…人間の世界と人間の世界の外にあるものを15平均律の響きに担ってもらおうというような形でですね、かなりこう、数字の関係からおよそ15分の曲の構成を考えました。そのようなものでした。

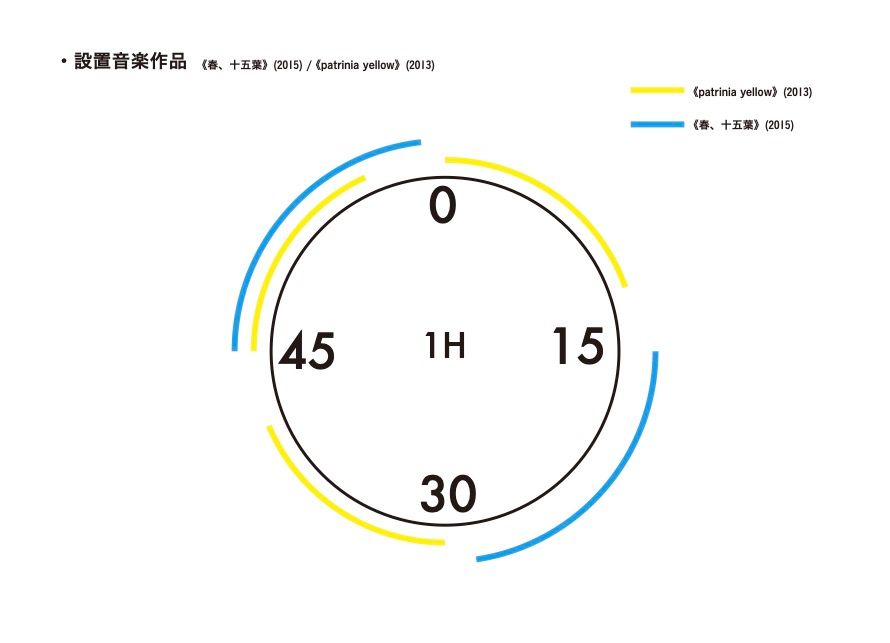

今回の展示は、1時間の周期でその設置音楽が演奏されてまして、例えば、1時間の0分。その時間になったときには《patrinia yellow》が約11分演奏を始めます。その後15分からは《春、十五葉》が演奏されて、30分からは《patrinia yellow》がまた開始されまして、45分からは2つの作品が同時になるきっかけがあります。

1時間の展示の中で45分から始まる時間はどちらの設置音楽も鳴りますのでかなり大きな音になりますし、ある部分ではカオティックな時間でもありますが、今回の展示でぜひこれはやってみたかったことでもありました。(展示空間に唯一、“音楽的な時間”というものが存在しうるとしたら、今回はこの瞬間にこそあるのではないか、と考えていたわけです。)

2つの「設置音楽」の再生時間の概念図

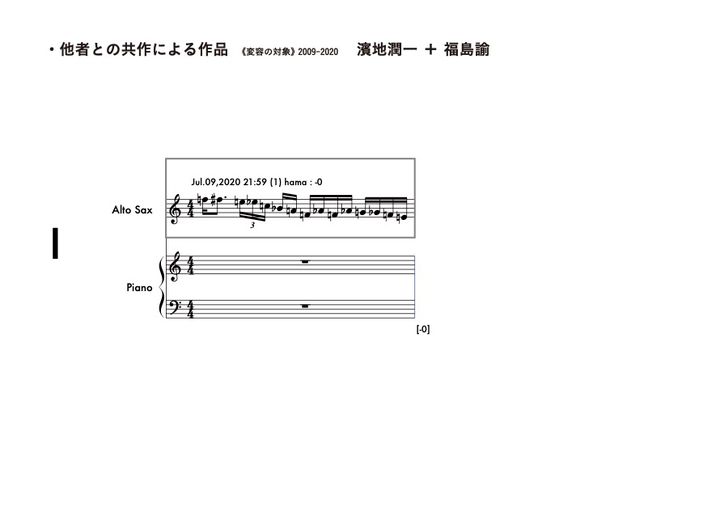

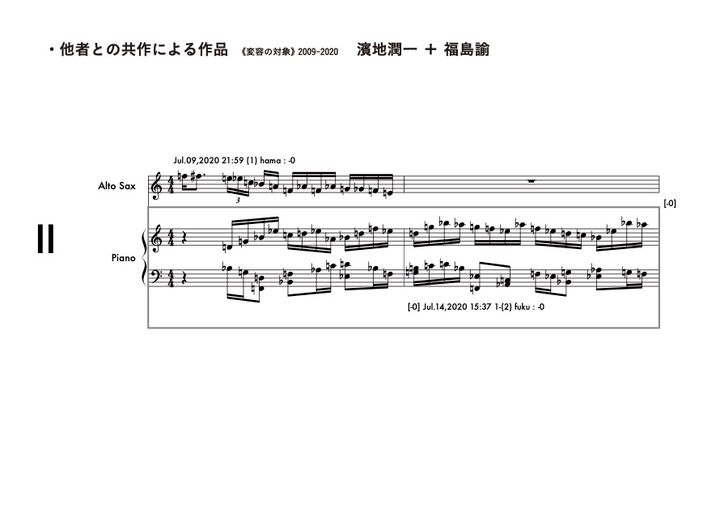

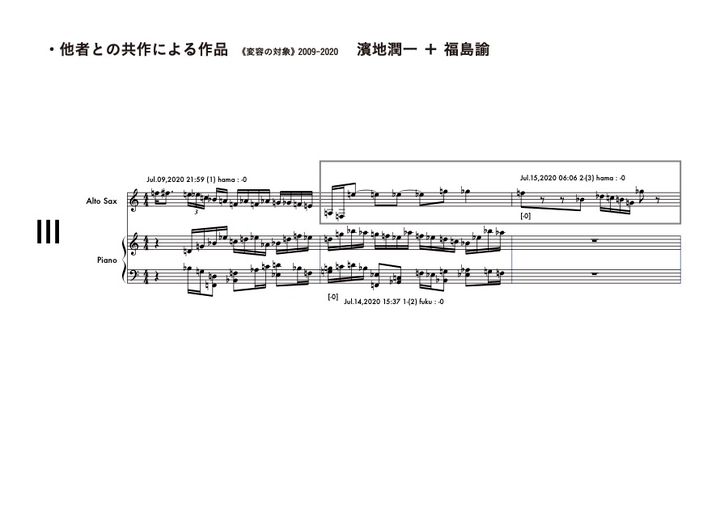

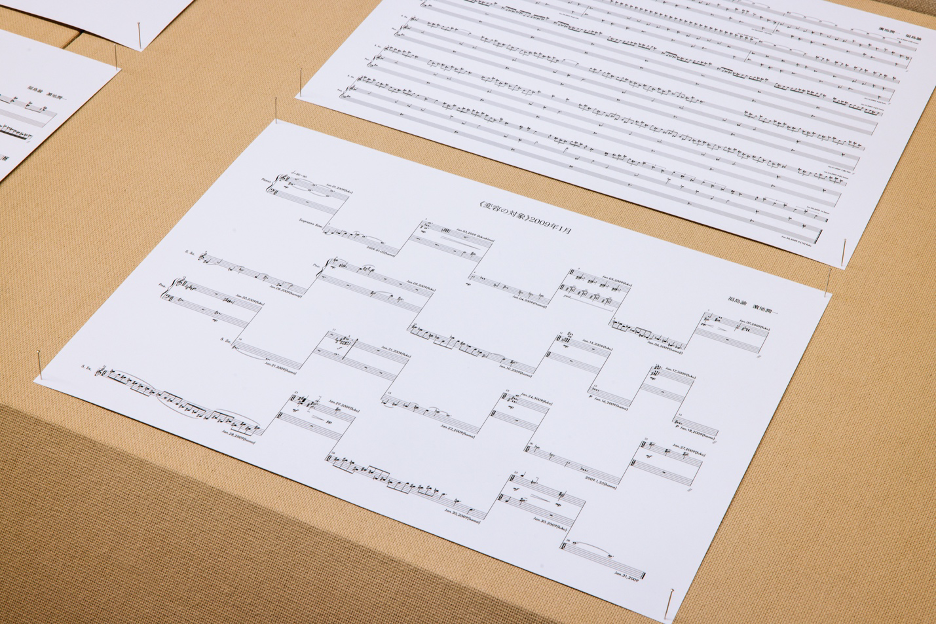

はい。次に進みます。《変容の対象》という作品がありまして、先ほど話をした2つ目の柱に入ります。他者との共作というカテゴリーに入ります。これは2009年から現在も続いているやりとりになっていまして、和歌山のサクソフォン奏者で作曲家でもある濱池潤一さんとずっと続けているということですね。五線譜のやりとりをして、お互いがお互いに送った音から自分の音を書いて、もう1小節増やして相手に渡すっていうのをずっと繰り返しまして、曲はひと月に1つ終了させようという約束事でやっています。そうすると1年間で12曲の小品が生まれますので、それを一つにまとめて組曲にしようという作曲、創作をずっとやってきています。今回の展示では、2009年から2020年の12年分を、12年分ですから144曲を素材にして、できる限りの形態で展示しているということになります。

入っていただいて、すぐ右側の方ですね。その《変容の対象》で作曲した譜面をA3のページにどのような長さでも1ページに収めるぞという約束で今回むりやり詰めたものが144曲ありますが、その中で抜粋したものをですね、2009年から2020年までで、私と濱地さんでそれぞれ各年で1曲ずつピックアップして、それを貼らせてもらっているということになります。

《変容の対象》の144曲から選ばれた24枚の楽譜がガラスケース内に展示

細かい話ですけれども、譜面右上に作曲家の名前があります。濱地潤一から始まっている譜面は一番最初に送る1小節目が濱地さんから送られてきたものになってますし、福島になってるものは月の初めに福島から送ったもの。それを交互に続けてきてますので、そのような違いがあります。曲の1小節目の提示がその後の展開に大きく影響するということなんです。ちょっとルールの簡単な説明をします。

《変容の対象》における交換作曲のプロセス

濱地さんがまず1小節目にこのような譜面を送ってきました。濱地さんから送られてきたアルトサックスのこの譜面に、私がピアノでその提示に対してこのようなピアノの音符を並べ、さらに1小節増やします。これを濱地さんに送ります。

そうすると濱地さんは空いてるこの部分を新たに加えて、また1小節増やすというふうな形で、小節を編み込んでいくような形でずっと曲は進行していくわけです。月の終わりが近づいてくると、そろそろ終わらなきゃね…という気持ちも働くのか働かないのか、ひと月、そういうふうなことをやって、ここで終わりましょうみたいなタイミングで終わらせる、というのをずっとやってきたということになります。

今回は12年分の144曲からガラスケースに抜粋したものの他に、プログラム上で自動再生される形態と、左の方には、1年分を1冊にしたものが12冊並べました。こちらの自動再生のものが何をしているのかっていうのもちょっとわかりにくいと思うんですけれども、12年分ということですと、1年が12カ月なので、12カ月のものが12年分あると一応144の数の正方形として表示ができるわけです。コンピュータはそこから12曲を選択して再生していきます。同じ月だけを12年分なのか?アトランダムなのか?斜めなのか?を変えながら、とにかくその中から12曲だけを選んで、ひとまず組曲として再生するのです。12曲が終わると、また12曲を新たに選び直す…というのをひたすらやっているというふうなことになりますね。その横にある12冊の譜面は実際にお手に取って見ていただけるんですけども、興味のある人はぜひ見ていただければと思います。

左:《変容の対象》1年分を1冊にした12冊の楽譜 右:《変容の対象》144曲が様々な順番で自動再生

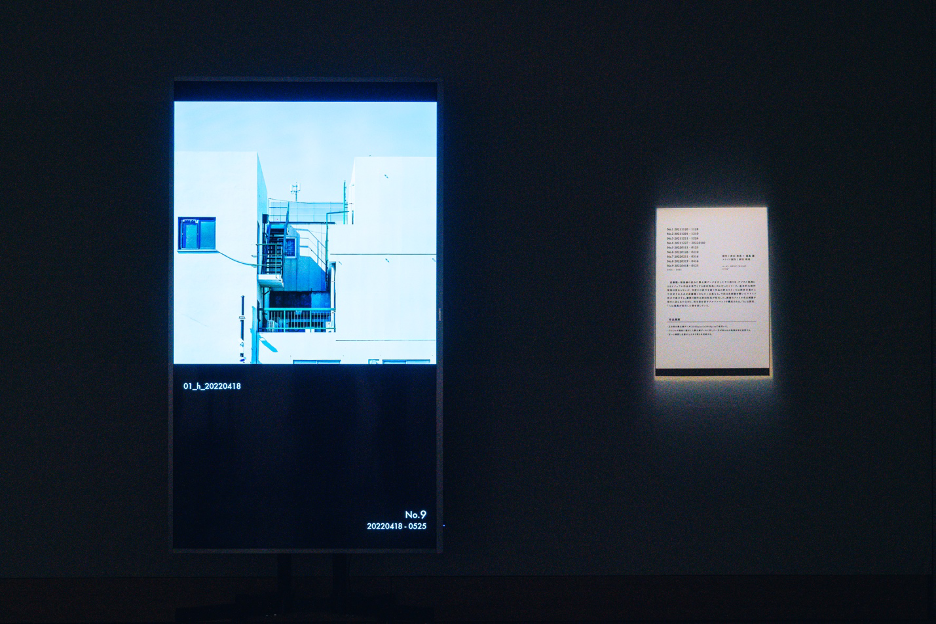

はい。もう一つ遠藤龍さんという方と続けてきた作品の展示が、あの空間で2作品あります。そのうちの一つの《並列画像》というものが12種類あります。遠藤龍さんはご自身の専門が写真と映像を使用した創作になっていまして、現在はNoismという新潟が抱えているダンスカンパニーで、金森穣さんが芸術監督をやっている集団ですけれども、そこで制作をやっておられます。Noismの映像はほぼほぼ遠藤さんが担当されることが多かったりもしていますし、個人名義の発表のほか、mikkyozという音と映像や写真の表現を模索しているユニットとしても活動されている方です。そして展示を見てもらうとですね、これをどのように見ればいいのかわからないかもしれないんですけども、12種類の写真が並んでいます。

《並列画像》(2021-2022) 遠藤 龍 + 福島 諭

《並列画像》は、簡単なルールによって成り立ってまして、それの説明をちょっとしておくと、後でちょっと見方が変わるかなと思いますので説明します。まず、右と左に正方形の空の空間があるとします。次から見せるのは13番目のもので、あの展示空間には含まれていません。このような空の空間に対して、2022年6月10日に遠藤さんがこのような写真を送ってきます。左側にある空間にこの写真を埋めますということで連絡が来るわけですね。

《並列画像》の制作過程

で、そうすると僕はその余った右側の空間をどんな写真で返そうかと考えるわけです。実際はなかなか答えが出なくてですね。皆さんならどういう写真を返そうかなっていうことも、ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、なかなか難しいんですよね。それで結局、私は7月9日、今月に入ってからこのような写真を返しました。これは実を言うと今回の展示空間の設置をしているときの写真から使わせてもらったんですけども、こうやって並べてみると、僕の中では右と左でちょっと意味付けられてるような気もするんですけど、どうなんでしょうね。その辺は皆さんの意見も聞いてみたいかなと思っています。

次に、gpとやっている「Twill The Light」の作品は、会場の周辺に7作品あります。これは2018年なので、けっこう一人で何か可能性を探っていたものになりまして、今回の他者とやるものの前段階としてこのようなことをやっていたという位置づけでもあるかなと思います。

Twill The Light (051-057)(2018) 福島 諭 + gp

次の作品にいきますけども、遠藤龍さんと《変容の対象》でやってきたようなお互いにやりとりをするものを静止画でやれないかと考えまして、お互いに手を入れあって、ちょっと見たことがないようなものを作っていこうとしたものがあります。現在は無期限でこれをお互い時間がある時にやろうというふうなことをやってまして。それをスライドにしたものが、向かって左側の壁の前に大きなディスプレイで、スライド形式で表示されています。

20211001 - (2021-) 遠藤 龍 + 福島 諭

で、遠藤さんと「このやりとりを他の方とやったらどうなんだろう」ということで、原田和馬さんという方とですね、面識はなかったんですけれども、作品はウェブで公開されていた方だったので知ってはいたのですが、このような静止画の作品を発表されていて、こういう方とやったらどうなんだろう?ということでお願いしてみたら、快諾していただけました。そのような縁から始まった原田さんとの作品が、向かって右側の方で、スライド形式であります。静止画の制作においてはどちらもほぼ同じなのですが、今回はそれをスライドして展示しています。観ていただくとそれは右と左で対比的なスライドになっていると思いますが、スライド制作は遠藤さんと原田さんがそれぞれ担当してくださっています。

No.9 20220418 - 0525 (2022) 原田 和馬 + 福島 諭

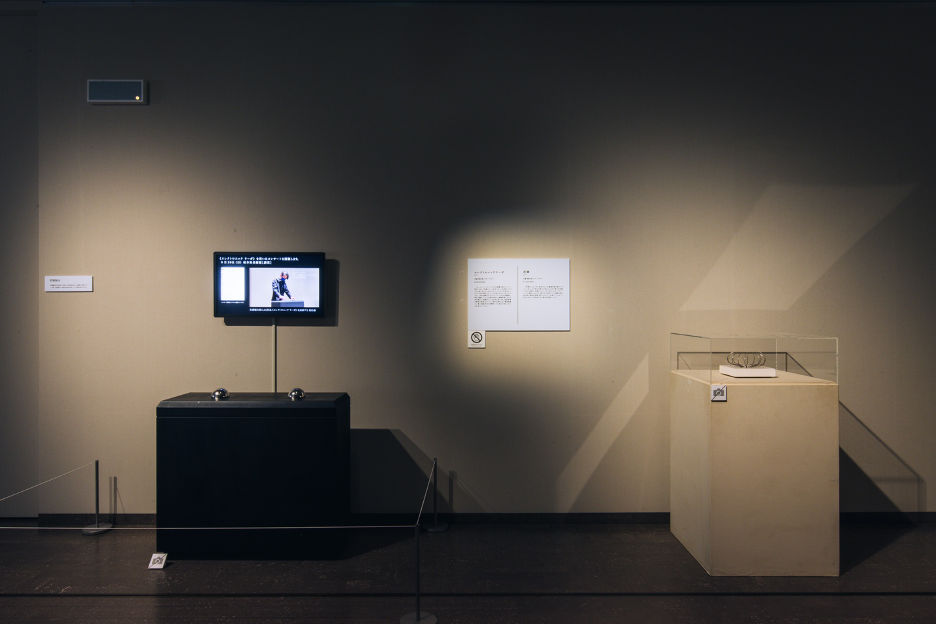

特別展示の佐藤慶次郎の作品は「エレクトロニック ラーガ」と「花開」という電子オブジェが紹介されていまして、ここは今日はちょっと深く入りませんけども、「エレクトロニック ラーガ」は、音が即興的に鳴る、身体を伴って音を発することができる楽器の一種なんですけども、これを使って作曲するぞということで、今、取り組んでいます。これは8月28日に、ここの空間で新曲として発表しようと計画しております。

特別展示・佐藤慶次郎作品 左:エレクトロニック ラーガ (1979) 右:《花開》(1974)

この空間で僕が結構気になっているのは、スピーカーの数だったり、モニターの数だったりが、かなり数字的にも配置されてきれいな形で見えるんですけれども、12とかですね、2とか、10とか、10と12を足すと22で、今年の年と関係付くな…とか、いろいろ数字の関係を絡めてみるのが、自分にとっては作曲的な行為だったりするので、あのような空間でそれができたのはありがたいことだったと考えております。

F: さて、ここからクロストークに入りたいと思います。

すいません、お待たせいたしました。

K: とんでもない。

F: 桑原さん、今日の午前中にいらっしゃって展示をひと通り見ていただいたと思うんですけれども、展示を見てざっと見て気になったこととか、何かひっかかったこととか、腹立たしく思ったこととかですね(笑)、何かそういうものがあれば、すごく正直なところをまずは話していただけませんでしょうか。

K: まず正面に福島さんの展示のタイトルが表示されていて、そこから一歩踏み入れたときの音の感触がすごく良かったので…何て言うか、福島さんの音が鳴ってるって言いますか、それがまずとても良かったです。

F: ありがとうございます。まず音の方から…ということでしょうか。

K: 何かを見るよりも、先に耳の方が反応しました。

F: 結構いろんな音が鳴っていたかと思うんですけども…

K: そうですね。

F: 何かうるさいとかそういう感じで?

K: いや、全然うるさいとは思いませんでした。何かあそこで鳴ってる、ここで鳴ってる…っていうのが総体的な音響の状態として、ぱっとまず飛び込んできたのがすごく良い感触でした。

F: ありがとうございます。その後、かなり桑原さんが時間をかけて譜面を見ておられたなっていう感じがあったんですけども。

K: それは単純に、私が譜面に興味があるからっていうのが大きいです。やっぱり何か読み取ろうとしてしまうんですよね、譜面が置いてあると。だからそれが大きいんですけれど…

F: 入って右側の《変容の対象》の譜面をかなり時間をかけて見られているなというか、あれは実際に何かを見ながら、こう、音楽として読み取っているような感じなんでしょうか。

K: どちらかというと、私は「譜づら」が一番気になるんです。「譜づら」っていうのはその楽譜の顔みたいなもので、音楽としてその楽譜を追う以前に、もうその楽譜の方から何か立ち上がってくるものがあって、で、それがやっぱり音楽なんですよね。

F: なるほど。

K: はい。もうそれ自体が音楽だと思うんですけど、そういうものをまず何か感じようとして見ていたんだと思います。

F: 「譜づら」のお話ですが、正直なところ桑原さんから見て僕の譜面っていうのはどういう扱いになるんでしょうかね。

K: 扱い?

F: 扱いというか、「譜づら」として面白いのか・面白くないのか みたいなそういう単純なところでいいんですけれども。

K: 私はどんな譜面でも面白いですよ。

F: それは良い、悪いではなく、まず顔として見るということでしょうか?

K: 良い、悪いではなくて、どんな譜面も面白いです。何か絶対感じ取ります。クオリティーの話になると、また別な気がしますけど。

F: (笑)そうですよね。

K: はい。楽譜は、作曲家が何を選んで、何を選ばなかったかを表現したものですが、その最も手前に「譜づら」があって。楽譜の性格みたいなものですよね。

F: 他の人の作品の譜面も見て研究されていたりしますか?…って、当たり前かもしれませんけどね。

K: しますね。譜面を読むのが好きです。

F: どのくらい時間をかけたりするんですか?

K: 私、聴くよりも読んでいる方が多いんです。

F: なるほど。ありがとうございます。「譜づら」の話ばかりしちゃうとアレなんですけども、あえて質問したいものがあって。ライブエレクトロニクスの譜面があるじゃないですか。あれはどのように感じられるのかというのが気になります。

《patrinia yellow》(2013)の楽譜(部分)

K: 福島さんの譜面はすごく詳細に書かれているじゃないですか。こういうふうな手順を踏んでっていうことが、見れば分かる—私は機械のことはわからないですけれども—でも、それでも何かここで処理が行われて、時間の軸があって…っていうことが追えるようになっているので、きっと福島さんの中で、最終的に音楽として鳴るだろうイメージは、しっかりあると思うんですよね。それは楽譜を見てよく分かります。

F: リアルタイムの音響処理を使う関係もあり、コンピュータのパラメータにかかわる部分は数値的な変化しか記載ができないというのもあって、絶対的な音(ピッチ)みたいなものはある程度予想がつく範囲のものは書いたりするんですけども、そうではない、全く数字のタイミングしかないなんてこともあったりして、そのあたりも、今話をうかがっているとあまり関係がないということでしょうか。

K: そうですね。手順を書いているということですよね。でも、福島さんの中で、結果として現れる音楽が「この範囲に収まるだろう」っていう予想みたいなものはあるのが、楽譜から確かに読み取れます。楽譜に手順を書くか、音としての結果を書くかが、まず重要な選択ですが、どちらにしても音楽の方向性は読み取れます。

F: 個人名義の作品においては即興性をなるべく排除して構築したいと思っているので…そういう譜面というものになるかなと思うんですけどもね。ありがとうございます。

K: その即興性のことが気になりました。楽曲と、他者とつくる作品との即興性のレベルみたいなものが、福島さんの中でどうやって位置づけられてるのかなっていう。

F: そうですね。もともと《変容の対象》は、即興(特に自由即興)の空間でお互いの音を出しあって「すごく面白い瞬間が生まれたね」とか、「今回はあんまり良くなかったね」とかいうのが生まれてくるものが即興空間かなと思うんですけども、それは音が鳴って、お互いに音によってアプローチしている瞬間が非常に頭が働くというか。耳も生きてくるし、すごく面白いものだったので、こういうものを別の場所でも…同じ場所ではなくても、離れていても、同時ではなくても、時間と空間を共有しなくても成り立たすことはできないか。そして何か記録としても残せる方法はないかなと思って考えたのが《変容の対象》だったりします。つまり《変容の対象》は即興体験を起源にはしているんですね。またそれを規則に従いながら五線譜でやりとりすることによって、完全な即興とはまたちょっと意味合いが変わってくるように感じています。ああいうものは、自分一人で完結するものではないので、自分一人で完結させようと思う方は、室内楽のライブエレクトロニクスの作品…あそこはもう自分の意識がすべて入るものとして作曲するぞというアプローチなんですけども、それ以外は、自分の外にあるものを、自分の外から来るものを受け入れながら、自分がどうアプローチしていくかというのを楽しんでいるというのがあって。その意味で《変容の対象》は作曲規則がまず上手く機能してきたと思っています。その作曲規則に従っていれば、その結果生まれてくるものはどんなものでも1つのドキュメントとして許せる範囲に納まると考えています。

コロナ禍になっちゃって僕は全然発表しなくなったんですけども、自分で企画してた音楽イベントも全てやめて、あまり人を呼ぶっていうのが憚られてしまって、しなかったんですけども。そんな中でも《変容の対象》だけは続いていて、それが唯一音楽的な体験として感じられたっていうのが大きかったんですね。だからこれは音楽だけじゃなくても何かあるんじゃないかというようなことがあり、遠藤龍さんに話しかけて、遠藤龍さんの得意な視覚的な情報を使って何かできないか?っていうふうに展開したってのがあるんですけどね。

実際に、他にも試みたりしてるものがあったんですけども、やりとりが続かないっていうことがあって… 比較的、静止画の視覚的な情報は、相手が何をしていて、どのような意思で私に提示して見せたのか?というのが比較的察することができるというか。僕も分かるし、相手にしても推測してくれるっていうのがある程度あるので、やり取りだけは続いていて、これが何なのか分かんないと思いながらも、お互いにやり取りが続いていくっていうのが面白いなと思ってるんですけどね。

K: あの作品、私、すごく面白いと思いました。音楽なのかどうかはちょっとどうなんだろうとは思いましたけど。福島さんが、二つの静止画が響き合ってるって言いましたけど、それもそうだし…静止画が一つ提示されて、もう一方の静止画が返されるまでの時間があるじゃないですか。二つの静止画が並んで「作品」として形になるまでに、両者の間に積み上がった時間みたいなものが感じられて、それが面白い。平面の作品から時間をちゃんと受け止められたのがすごく面白かったです。

F: それはありがたいですね。時間は音楽の本質にも関わるものであるためか、いつも重要な要素になります。今回タイトルにやり取りの時間を留めておくのは必然だったと思います。

K: あと、今回の展示は、配置の仕方が独特だと思いますが、わざと作品同士が干渉し合うような状態をつくったり、作品と作品の関係性を見せたり、あるいは、作品間の新たな関係性を見出そうとするような状態で展示されてますよね。それが、あの《並列画像》のバリエーションなのかな?と思ったのですが。

《並列画像》(2021-2022) 遠藤 龍 + 福島 諭

F: 《並列画像》のバリエーションとして?

K: そこから始まった空間なのかなって思ったりしました。

F: なるほど。その辺は…どうなんでしょうかね。でも、お互いにずっとやりとりをやってた意識みたいなものがかなり影響してるのかな? でも、自分でもそれらは意識化できていない部分かもしれないので、貴重な意見として非常に面白いですね。

K: 《並列画像》の場合、それぞれの画像の向こうに空間があるじゃないですか。福島さんの作品は、作品それぞれに空間がありますよね。私、福島さんの曲を聞くと色が見えるんですけど、設置音楽も各楽曲がそれぞれに空間を形づくっています。今回の展示では、スクリーンがこう配置されていて、スクリーンの向こうにそれぞれに空間があって…スクリーンが光っているのも、その奥の世界みたいなものを象徴しているような気がしました。展示室に入っていったときに、各作品が持つ空間がそれぞれに響き合って話をしているというか、それぞれ生きていて、それぞれが働きかけあっているみたいな印象を持ったので…

F: そうですか。言われてみると確かに、各作品の配置から生まれるニュアンスというものは《並列画像》のシンプルな関係構造に集約されている。

K: そういうのがこの《並列画像》の取り組みの延長にあるというか、拡大したものなのかな?と思いながら見ていました。

F: ありがとうございます。《並列画像》は、はじめにスライドとして表示している取り組みの途中で遠藤さんの方から提案があった規則だったりするんですけども、遠藤さんの中に、写真を見ると、右と左で、見開きで見る…みたいな習慣がやっぱりすごくあって、そういう感覚が私には実はあんまりなかったんですけど、そういう意識があるということ、遠藤さんのセンスに触れるみたいなことがまず実感としてありました。すごくシンプルだけど、好きな作品でもありますし、結構、2面ていうのもね、右左だけに絞っているっていうのも案外重要だったかもしれないっていうのが感じられるし、他の作品も、結構、2とか、2つの数字とか、12とか、数字が結構見られたりとかするのが、今回の展示で自分としてはすごく腑に落ちているところでもあるんですけどね。

K: そうですね。静止画やスライド、スクリーンって、それぞれの作品の空間に接している入り口みたいな感じじゃないですか。近づいたり遠ざかったり、聴き方や見方が変わることで、感受しようとしている自分と作品との関係性も変わるので、そういうのも狙いなのかなと思ったりしたんですけど。

F: ちょっと乱暴なやり方なのかもしれないんですけども、設置音楽が45分から、どちらも同じようにスタートさせるみたいなのは…ヘッドフォンでまったく異なる曲を同時に聴くと、それはノイズでしかないというか、意味がわからなくなってしまうことが多いと思うんですけれども、ああいう空間で配置することによって、実際に動きながら、ちょうどいい、自分なりに響きを探せるというか。音があれだけ飽和した状態の中でようやく見えてくる自分の好みの位置みたいなものが探せたら素敵だなと思っているんですけど。かなり大きな音になりますよね。

K: そうですね。一番の飽和状態のときは結構…。でも完全なカオスになっている感じでもなく、こう、色が混ざり合っていて、その濃度が場所によって違って…みたいなのはなんとなく感じました。

F: そうですね。ありがとうございます。私も正直な所、ああやって設置してみるまで分からなかったんですけども、《patrinia yellow》が鳴っているときは、この2つの壁を通り抜けて、こちらの(突き当たり奥の)上の方に反射して、上から(音が)降ってくるように感じられる瞬間があって。その体験は、ちょっと自分は忘れないかな、みたいな感じがあります。それは想定していなかったものですけれども、ああいう天井の高い空間に設置してみるとこういうことが起こるんだ、とか、2つ一緒に鳴っていたときにこの辺りで座って聞いていたときは、《春、十五葉》が中間部で音が鳴っている上の方で《patrinia yellow》のパタパタした音が混じり合っているような瞬間があったりとか…これは個人的な興味でしかないことかもしれないけれども、音楽の発見においてはかなり重要な事のように感じられます。そういった発見が、鑑賞者の人にもそういう体験が起こり得るのか、とかも含めて、皆さんからも感想を聞きたいような感じはしてるんですけども。

K: どうやって音を聴くか考えることも作曲ですよね、やっぱり。

F: そうだと思います。

K: 私は作曲する時に、一つ音があったら、いろんなところから見るんですよ。上から見たり、下から見たり。

F: それは発音体を?

K: 私が想像した頭の中の音の像みたいなものを、です。それをいろんな角度から見たり、音像と自分との間の距離を変化させながら見たりとか。そうすると表面に現れてくるものが変わるんですよね。

F: 《春、十五葉》を作曲していたときの体験として、頭に残っているものをどうにか残したいと思ったんですけれども、あれだけしつこく譜面に書き残してみても、それが何も…作曲当時に頭にあったものと全く同じでない、というのが音楽の本質なのかなというか…そこには姿がないものを、記譜法とか表現の方法を変えることによって、音楽にまつわるものはああやって展示できたかもしれないけど、音楽そのものを展示したことになっているのかどうか?とか、その辺りも。桑原さんにとって音楽は、自分の中でどのようなものになりますでしょうかね。

K: 難しいですね(笑)福島さんの展示を見て、音楽って何だろうってますます思いましたけどね。

F: 桑原さんは日本古来から現在まで引き継がれてきた音響に、あれだけの耳と集中力で接しながら作曲を続けられている姿に僕自身は傍から見ていていつも励まされているんですけれども。

K: 私にとっては、自分が何者かを知る手段ではありますけど。

F: 自己表現ではないという…

K: 自己表現ではないですね。自分を知る、考えるための手段ですね。人間の根源にあるものって何だろう?って考えるための手段が、私は音楽っていう感じかなと思います。

F: ありがとうございます。あと3分ほどありますけれども、何か桑原さんの方からありますか?

K: 福島さんの作品って、何というか、ルールがきっちり決まっているじゃないですか。で、それが音楽としての様式を作っていて、作品として成り立たせているんだと思うんです。ルールを決めるときの基本的な考え方とかありますか?

F: ルールはですね、やっぱり、それによって創作が進むかどうかが重要になります。特に他者とやる場合、一人ではない場合には、ルールが厳しすぎてもだめで。お互いのある程度自由な発想も許しながら、だからといって何でもいいわけじゃない、という絶妙なラインが求められます。その規則によって削ぎ落とされてしまう可能性というのはもちろんあるんですけども、それよりかは、その規則によってちょっといびつでも残る…「変容の対象」の譜面なんて、二人の作曲家の頭があれだけゴチャっと入ってしまうなんていうのは、ちょっと譜面としてはいびつなものだと思うんですけれども、それをあえてそういう風にやりとりが進むのであれば、ドキュメントとして残しておく方が、何か… ルールは同じなんだけど、144曲のバリエーションがあれだけ結構な種類で残っていることは重要かな、と。今の自分が若かった時にやってるアプローチも入ってるし、最近はこんな形ばっかりだな、っていうのももちろんあるんですけども、それぞれに入っているということの意味っていうんですかね。最終的な形をあんまり求めすぎてないというか…他者とやることによって、こんなところまで到達したっていうものを楽しむというか…それに人生をかけて向き合っていくということをあるいはやっているのかなと。静止画の作品もそうだと思います。

K: やっぱり制限があって、だからこその可能性を探るということですかね。

F: 制限がないとね。後で変更したいとか、そういう気持ちを許してしまうと、際限がなくなってしまうので。

K: そこは難しい。いつも難しいところですね。作曲の。

F: 《変容の対象》は、あれはもう、固定された作曲作品でもあるけれども、ある種のドキュメントでもあって。

《変容の対象》(2009-)の楽譜(部分)

K: うん、《変容の対象》は、福島さんと濱地さんのやりとり自体がとてもエキサイティングで、だからこそ、出来上がったものとその過程との関係性も、私はすごく気になったんですけど。作曲家という立場では、過程も重要ですが、作品として出来上がってもそれだけではまだ未完成というか、演奏されることでやっと音楽として生まれたっていう状態になると考えるのが一般的だと思うのですけれども、あの《変容の対象》の場合は、そこはどういうふうに考えているのかなと気になったりします。

F: やっぱり根源にあるのは即興体験で、作曲している当事者…その当人たちのやりとりのところが…先ほどエキサイティングとおっしゃいましたけれども、一番創作としては面白いところかなと思っているんですが。それが、あれだけ時間が縫い合わされた状態で残っていくっていうことの、またそれがこう…他の奏者とか、濱地さんが吹いたりとかすることで、演奏されることはまた別の意味があるというか、当時のやりとりの痕跡がまた再生される。音楽は、やはりその場で演奏されて音楽が生まれるということかなと思う。すごく古典的な考え方ですけども、そういった意味で僕はそういう音楽のあり方としては、古典的な考えのままなのかもしれないんですけども。

K: やりとりしてるところも音楽ってことですよね。

F: 即興的な音楽の場というように考えてはおります。即興的な音楽の場は、個人の作曲とはやはり異なるわけですが、その一歩手前の音楽的な何か、音楽に由来する何かだと思います。

関連プログラム

福島諭アーティストトーク

日時:7月17日 (日)14:00~15:30

会場:岐阜県美術館 講堂

出演:福島諭 桑原ゆう(ゲスト)

ゲスト・プロフィール

桑原ゆう | Yu Kuwabara

1984年生まれ。東京藝術大学大学院修了。日本の音と言葉を源流から探り、文化の古今と東西をつなぐことを主軸に創作を展開。国立劇場、静岡音楽館AOI等、国内外で多くの委嘱を受け、世界各地の音楽祭や企画で作品を発表。第31回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞。https://3shimai.com/yu/index.html