15世紀初頭イタリアで花開いたルネッサンスにおいて、わたしたちは後に「近代」と呼ばれることになる時代のきっかけとなる様々なマトリックスを手に入れる。

光学機器の発達、解剖学の発達、地動説へとつながる天文学の発達等々。そのなかでもまさしく「見ることは知ること」 へと人の視覚を大きく変えたテクノロジー、 それが線遠近法だ。

この固定された1つの視点を設定することによって自己と対象との距離、対象の形態を幾何学的に合法則的に記述するメソッドは、人々に共有可能な「見ること」のコモンセンスを与え、また反面、「観察する人間」「観察される世界」といったポジションを与えることによって主観と客観の分離を促し、それまでの神とともにある世界より切り離され世界から孤立した孤独な存在となった。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」は、分析図を見ると線遠近法をよく表した作品であることが分かる。この絵の消失点は画面の中央にあり、視野の円を描くと画面が円内いっぱいに入る。しかもキリストは画面の中心に座り、絵を見る人はキリストと真正面に対面する。ここに世界と人間との関係が表現されている。下の絵は絵が飾られているサンタマリア・デ・ラ・グラツィエ教会(イタリア・ミラノ)の様子。部屋の端に立って見ると部屋の窓の延長線が絵の中に溶け込んでいっている。

17、18世紀において「見ること=知ること」はカメラ・オブスキュラモデルにおいて考えられ、主要な哲学者たちによって言及されている。例えばジョン・ロックはこう記している。

「知性は、光から全く遮断され、ただ外部の可視的類似物すなわち外の事物の概念を中へ入れる小さな隙間があるだけの、小部屋にさほど違わないように、私には思われる。もしこうした暗室へ運び込まれた絵がとにもかくにもそこにあって、必要なときに見い出されるように順序よく並んでいるとしたら、この小部屋は視覚の全対象とその観念に関連した人間知性に大変よく似ただろう。」

知性はカメラ・オブ・スキュラに似て

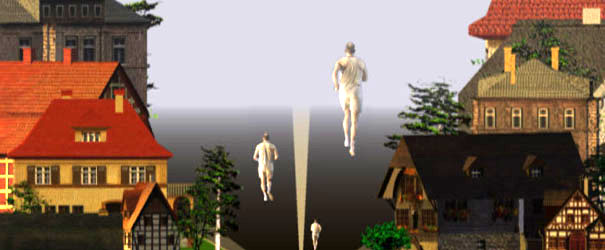

The Way (c)Tamas Waliczky and Anna Szepesi, 1995

「The Way 」(ザ・ウェイ)(1995)

タマシュ・ヴァリツキー

コンピュータ・アニメーション作品。

3人のランナーが走っていく。彼等が走っている所は逆転された線遠近法の奇妙な道だ。

その世界では遠いものほど大きく、近いものほど小さい。

広がり続ける遥か彼方へと向かうランナーを、カメラが追うことによって、本来ならば近づき大きく見え出す家は、徐々に小さくなり、我々のすぐ目の前の消失点に向かって消えていく。

あたかも古典的線遠近法の歴史を飲み込んでしまうかのように。