テクノロジーの〈解釈学〉

小林茂

大久保美紀

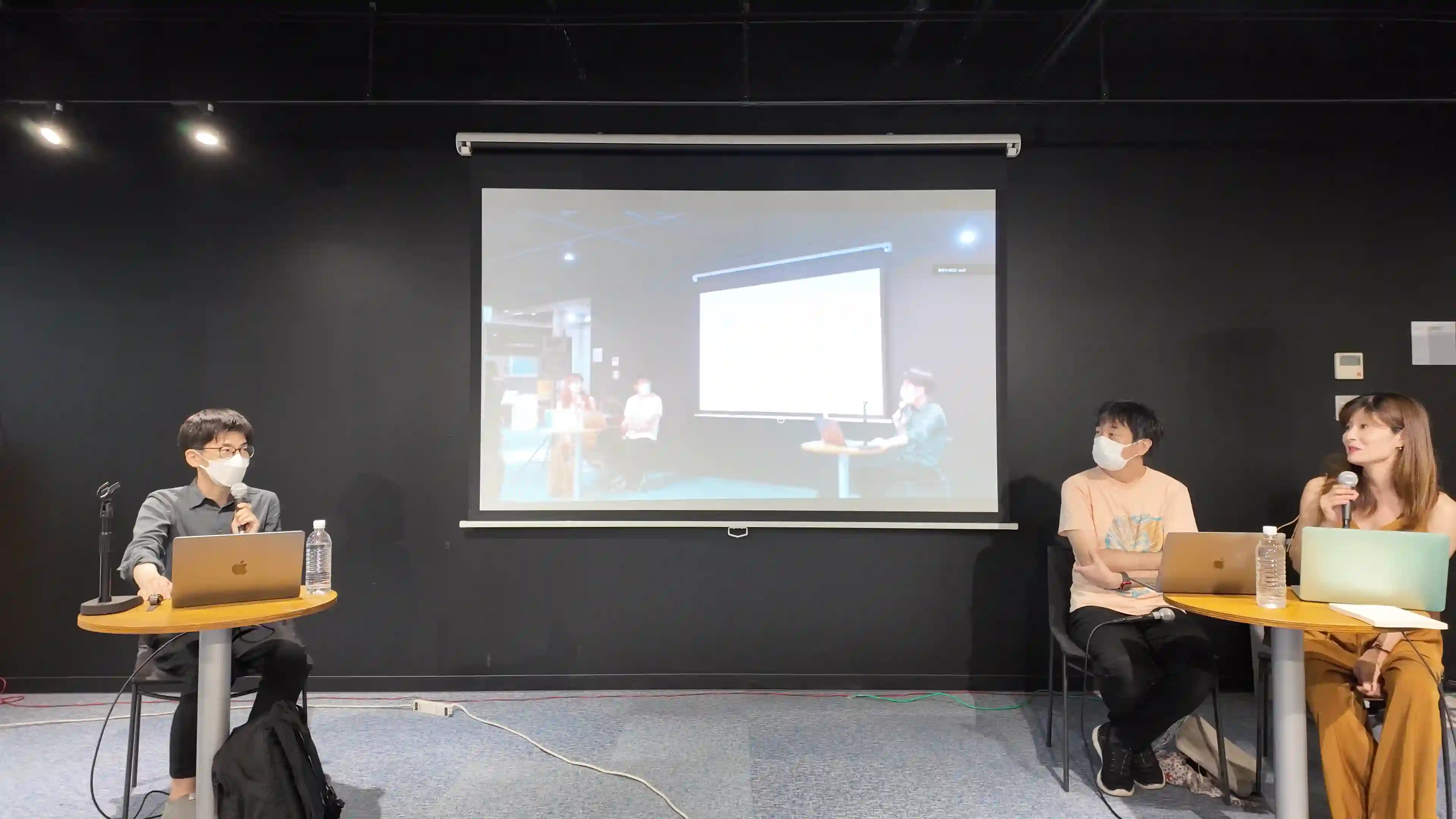

センタービル12F

レセプションルーム

2024年5月に瑞雲庵(京都市)での展覧会

視察後に行ったプロジェクト説明会の様子

研究概要

人工知能に代表される高度で複雑化したハイテクノロジーは、単なる道具に還元されブラックボックス化されるか、不可避で抗えない変化をもたらすものとして扱われる傾向にあります。そうした立場からの議論では、近代技術や機械技術に基づく今日のテクノロジーは、それ以前の技術から分断されたものとして扱われます。しかしながら、テクノロジー/テクニクスの語源であるテクネー(技術知)は、アルス(芸術)や技芸をも意味する広義の概念であったことを踏まえると、連続的に捉えることもできるはずです。本プロジェクトでは、テクノロジーに関する責任を手放さず、かといって決定論的なものだとして絶望しないための方策として、テクノロジーは誰もが自在に解釈し自分たちのものにできるという考え方に基づく作品群を提示すると共に、それらの作品群と体験者たちの経験を基に「テクノロジーの〈解釈学〉」として理論化することを試みます。

本年度の活動内容

初年度は大きく3つの活動に取り組みました。まず、「テクノロジーの〈解釈学〉」と名付けた新しい技術論に関する理論的基盤を探究するため、外部ゲストを招いたシンポジウムを開催しました。このシンポジウムでは、フランス技術論の重要人物ジルベール・シモンドンの研究者で哲学者の宇佐美達朗氏をゲストに招き、〈繭〉を鍵概念とする哲学者エマヌエーレ・コッチャの技術論に関する話題提供を踏まえて議論を深めました。

また、プロジェクトに参加するメンバーが議論の基盤を構築できるよう、平井靖史『世界は時間でできている——ベルクソン時間哲学入門』(青土社、2022)、ユッシ・パリッカ『メディア考古学とは何か?——デジタル時代のメディア文化研究』(東京大学出版会、2023)、ピーター=ポール・フェルベーク『技術の道徳化——事物の道徳性を理解し設計する』(法政大学出版会、2015)の輪読を行いました。

さらに、新しい技術論に基づく作品制作の前段階として、Adam Basanta《The sound of empty space》(2015)とPaul DeMarinis《RainDance》(1998)の再制作にも取り組みました。これらの作品は、著名なアーティストの作品としてよく知られており、記録映像や作品を構成するテクノロジカルな要素に関するドキュメントは公開されています。しかしながら、当然のことながらそれらの情報だけを基に作品全体を制作することはできません。限られた情報を基に試行錯誤しながら作品の再制作を試みることは、作品を入口としてテクノロジーに対する理解を深めていくことが求められ、それぞれの作品に特化した〈解釈学〉を構成していく機会にもなります。このほか、展覧会や芸術祭を一緒に視察し、議論を深めました。本発表会では、これら3つの活動の成果より、作品の再制作の成果物を実物と記録映像により展示いたします。シンポジウムの記録動画も公開しておりますので、後ほどご覧ください。