INTERVIEW 010

GRADUATE

八嶋有司

アーティスト・ディレクター・サイクリスト

映像表現とメディアの可能性を開拓する

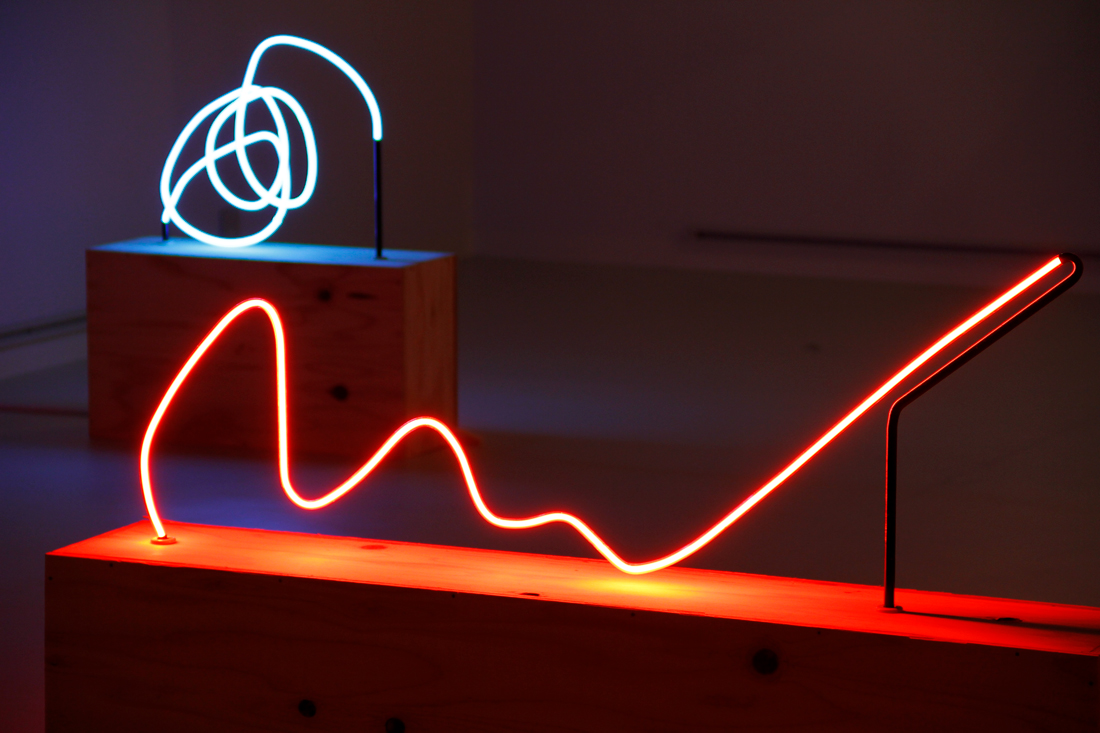

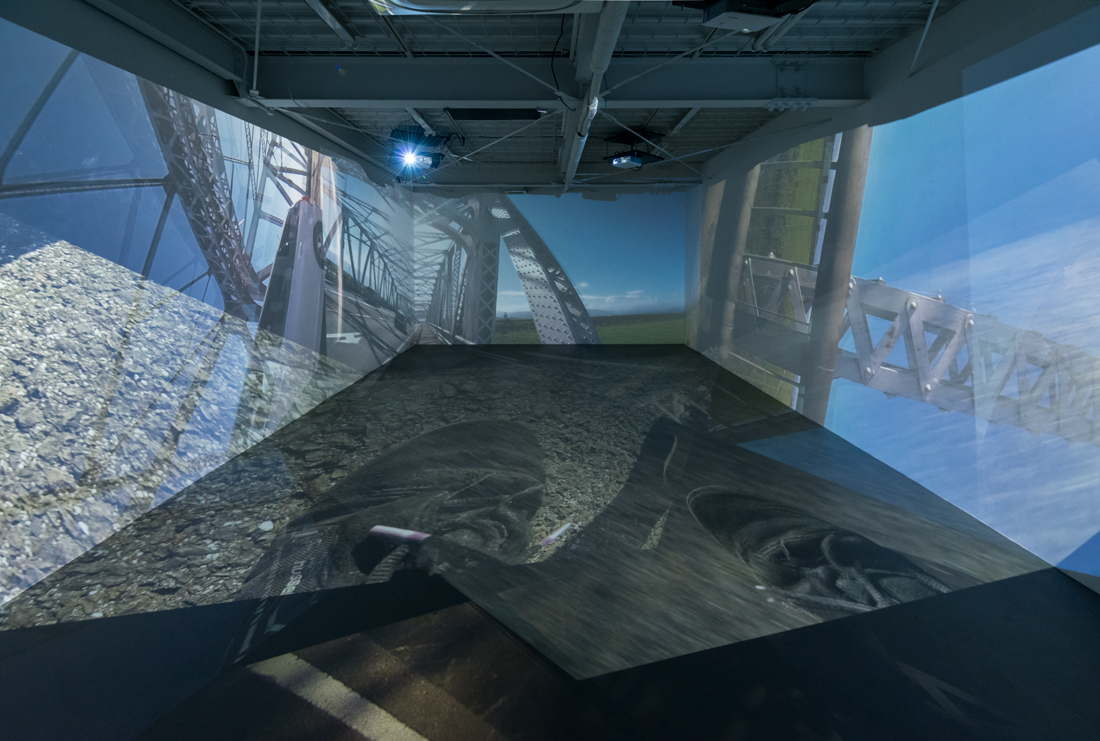

筆記具売場に残された試し書きをサンプリングしてネオンへと焼き直した《formless works》、自身の体に複数のカメラを取りつけ、歩きながら風景を同時に記録したマルチ・チャンネル ヴィデオ・インスタレーション《The Dive – Methods to trace a city》など、作品を通して映像表現、そしてカメラというメディアの可能性を追求してきた八嶋有司さん。芸術大学、そしてIAMASでの8年間を経て、最近では作品づくりにおける“気持ち”に変化が生まれていると話します。八嶋さんが影響を受けたと話す、回転投影装置を用いた映像インスタレーション「Beaconプロジェクト」のメンバーでもある安藤泰彦教授がじっくりと話を伺いました。

IAMASは学生同士が価値を共有できるおもしろい環境

安藤:八嶋くんはIAMAS長いですよね?

八嶋:僕もまさかこんなに長くいるとは…。

安藤:入学はいつですか。

八嶋:2008年の4月ですね。

安藤:2008年から2年間が学生で、そのあとの5年間はIAMAS産業文化研究センター(RCIC)ですよね。つまり都合7年間いたと。

八嶋:卒業してからの1年間は研究生としていたので、トータル8年ですね。でも研究生のときはあまり学校には来ていなくて、いせきの会社で1年間働いていました。

安藤:いせき?

八嶋:遺跡を発掘する会社です(笑)。その会社で働きながら、関口(敦仁)先生のお手伝いもしていました。洛中洛外図を現実の地図にマッピングするというとてもおもしろいプロジェクトで、僕も興味があったし、関口先生も手伝ってほしいということだったのでお引き受けしました。それを1年間手伝った後にRCICに入りました。

安藤:なるほど。5年間のRCICの前に1年間いたので、すごく長く感じるんだね。

八嶋:安藤先生の神戸の展覧会(「二番目の埋葬 Second Burial 」)をお手伝いしたのが、ちょうど2011年にRCICに入った頃ですね。

安藤:そういう意味では、学生の目とスタッフの目、色々な目線でIAMASを見ていると思うんだけど、IAMASどうですか?

八嶋:いきなり!

IAMASは、学生同士が話し合い、価値を共有できるところがおもしろい環境だなと感じていました。IAMASの前にいた大学の映像学科は、実験映像の伊藤高志先生がいたり、メディアアートの前林明次先生がいたこともあり、僕の実験的な試みを分かってくれる人もいたのですが、それでも大半は劇映画に興味がある人だったので、メディアアートみたいなことをやると理解してもらうのが難しい部分もあったように思います。設備や機材的な面でも。

安藤:芸術系大学はアート、もっと狭くは映像をやること自体は疑われない場所ではあるけれど、そこから少し違ったことをすると理解されない側面もある。そういう意味では、IAMASは色々な学生が集まっているので、様々な目線が与えられて刺激になるということなのかな。

八嶋:そうですね。でももっと作品をつくっている人が多い場所なのかなと思っていたので、実際来てみると案外つくっていない人も多いというのはショックではありましたね。

映像と同じ感覚で、多様な表現に取り組む

安藤:IAMASでは映像ではなく、オブジェをつくっていましたよね。修了制作もたしか椅子でしたよね。

八嶋:椅子そのものではないのですが。椅子などの、身の回りにあるものを布で覆い、その形状を保ったまま布を樹脂で硬化させる《Disappearance》という作品をつくりました。ただ、こうしたオブジェのような立体作品も、僕としては映像と同じ感覚でやっているんです。この修了制作はネガポジを意識していて、フィルムに光を透過したものが定着してイメージとして残るという現象が、皮膜として形を抜き取るということに置き換わっています。映像的な体験が立体物に置き換わったときにどのような現れになるのかということにはずっと興味がありますね。

安藤:皮膜はフィルムやスクリーンの平面性に通じますよね。

《Disappearance》

安藤:落書きを蛍光管にした作品《formless works》もありましたよね。

八嶋:安藤先生、すごく覚えてくれていてうれしいです。

安藤:八嶋くんの作品は結構見てるよ。青森(「ラブラブショー2」 青森県立美術館)も行ったし。

八嶋:ありがとうございます!

安藤:蛍光管の作品も映像的なコンセプトから来ていると思うんですけど、見る側には別の印象を与えるかもしれませんね。

八嶋:安藤先生がおっしゃるように、ネオン作家というかオブジェ(もの)としての作品という見方をされることも多いです。僕の興味の対象としては、さきほど話したような「どういう場面を切り取るか」ということ、つまり「誰も気づかないような風景を探して抜き取る」ということを映像的な仕事としてやりたいなと考えていた中で、筆記具売場に残された試し書きのメモを発見しました。

試し書きをしたことがない人はほとんどいないと思うんですけど、何を書いたかを覚えている人も少ない。そういう誰も気がつかないところを見つけて外に出すというのが、アーティストとしての僕の仕事かなと思っています。

安藤:確かに、考えてみるとおもしろいね。試し書きのメモから字を抜き取ることが、風景を切り取る、シャッターを押すという行為とシンクロしていて、最終的にネオンという光にするっていうのもスクリーンと対比しているということだよね。

八嶋:そうです!だから光らせるということ、ものではなく、つかむことができない光にすることが重要だったんです。

安藤:消しちゃうと真っ白いスクリーンになるんだよね。作品を通して、映像とはという論文が書けそうだよね。

八嶋:書きたいのかな?(笑)。

安藤:見る人には最終成果物だけが見えていて、その背後にある思想までなかなか伝わりづらい。その半面で、それだけ多様な見方をされるというのはおもしろいことでもあるよね。この作品、もう一度再現してみたらどうですか。次に展開していくことで、作品も発展していくかもしれないし、そこを期待したいです。

八嶋:ありがとうございます!安藤先生と話していて、あの作品をもう一度ちゃんと考え直した方がいいんじゃないかと思いました。

《formless works》

安藤:オブジェやネオンの作品を経て、最近は映像インスタレーションというか、映像の力を重視しているのかなと感じているのですがいかがですか。

八嶋:そうですね。先ほど話したように、映像の抜き取り方とオブジェの抜き取り方が同じという感覚はずっとどこかにあって、例えばその街の何かを抜き取った状態で見直すと、また違った現れ方や考え方が出てくるように、おもしろい視点が生まれてくるんじゃないかと考えています。それを3Dスキャンで街を撮影したインスタレーションに応用したり、今はカメラを投げて街をトレースするような作品を制作中です。

安藤:カメラを投げるというのは、「岐阜おおがきビエンナーレ2015」の時に発表した作品《The Dive – Methods to trace a city》の展開ですか。

要するにカメラ自体の身体性というのか、画像を通した身体性を感じさせるような作品かなとみているんですが…。

《The Dive – Methods to trace a city》

八嶋:そうです。技術が進化して、今のカメラはコンパクトでタフですよね。カメラが水にも衝撃にも強くなったときに、撮影方法としてもっとできることがあるんじゃないかと色々試しています。

藤幡正樹さんの言う「メディアのコンディションを探る」という感覚が僕にもあって、出てきたメディアを真っ当に使うのではなく、投げてみるとか様々な使い方をして、そのメディアの可能性を開拓していくということも大事だと考えています。メディアの拡張というか、可能性を広げるということも、アーティストがやるべき仕事なんじゃないかと考えています。

安藤:実験映像やビデオアートにもそうした視点が含まれていますよね。

八嶋:多分にあると思います。そう言われると、実験映像の影響が僕の中にはすごくあります。安藤先生の「BEACON」やトニー・ヒルの車輪にカメラをつけた映像作品《車輪の歴史》などにも大きな影響を受けています。トニー・ヒルの《ヴュアーを持つ》を僕は「ヴュアーを放つ」という形でやっているんです(笑)。

コンセプトよりも、つくりたいという衝動に正直に

安藤:今はずっと続けている作家活動と展覧会の設営を手伝う仕事の二つを両立しているんですよね。

八嶋:RCICの任期が終わってからは、その二つと、たまに映像の撮影・編集の仕事もしています。でも仕事として撮影や編集をするのは向いていなくて…。

安藤:設営の方が好きなんだ。

八嶋:そうですね。作家さんと話しながら、作家の考えているものを僕の技術でもっとよく見せられることが楽しいです。記録ではなく、現場が好きというだけなんですが。

安藤:悩んだりすることはあるの?

八嶋:もちろんありますよ。ありますけど、最近は少し作品作りの考え方が変わってきたのかなと感じています。

安藤:スタンスが変わったということですか。

八嶋:スタンスというか、気持ちの面ですね。作品のコンセプトが大事なのは分かっているのですが、それよりも「こういうものがつくりたい」という衝動に正直につくることはすごく良いことだと最近は思っています。「とりあえずつくろう」みたいな。

芸大やIAMASでも学んできた、コンセプトがあって作品を作る流れを不自由だと感じるときがあって。自分に正直になれていないというか、そういうことを抜きにして、「ただカメラを投げたい」ということもあるわけじゃないですか。「これがしたい」「これがおもしろい」と思うことをやって、それを発表していくことができたらすごく健康的なんじゃないのかなと思うんです。僕も、もっと多くの人の作品が見たいわけで、逆転してしまって、コンセプトがないから作品が作れないみたいな状況は、作品が生まれにくくなっているのではないかと思うことがあります。

安藤: IAMASの2年間で学んだ言語化していくという制作のあり方は、ある意味での通過儀礼ですよね。そこを受け取った上で、その次がきっと重要なんでしょうね。

八嶋:そう思います。自作品について論文を書くこともすごく重要な経験でした。アイデアや考えの体系が自分の中にできたからこそ、今はそういう風に考えられるのかなというのはありますよね。

安藤:なんだか分からないんだけど、あるイメージがあって、それを現出させたいという欲望はやっぱりあるよね。コンセプトや方向性を決めて進めていくのだけど、そこで収まっちゃうとつくる時におもしろくなくなってくる。

八嶋:そこがすごく大事な気がします。事故のように突然襲ってくるアイデアや欲望とどのように出会えるのか。どう事故れるのかを常に考えていきたいです。

安藤:もう老年の域ですね(笑)。でも最終的にはそこかもしれないなとすごく納得できます。