INTERVIEW 015

GRADUATE

大石 暁規

アーティスト

絵が僕の言葉なんです

2000年にIAMASを卒業後渡仏し、今や伝説的なクリエーティブ・デザインスタジオとなったTEAMCHMANへ参加。エミレーツ航空の公式フライト誌の表紙イラストレーションを日本人として初めて飾るなど、国際的に活動を展開する大石暁規さん。

2013年にICCで開催された『もの みる うごく AR美術館 赤松正行+ARARTプロジェクト』など、共にプロジェクトを行った経験を持つ赤松正行教授が、イラストレーション、インタラクティブ作品など多岐にわたるこれまでの活動や、アーティストとして長く続けていく極意などを聞きました。

Fine art meets design

大石:赤松先生から見て、学生の時の僕はどんな印象でしたか。

赤松:いきなり逆質問ですか?!

大石:在学中にはあまり接点はなかったですよね。

赤松:そうですね、なかったですね。在学中の大石君の印象は……、ずっと何か描いているなと(笑)。

でも、それは今も変わらないですよね。今描いているようなキャラクターはいつ頃確立したのですか。

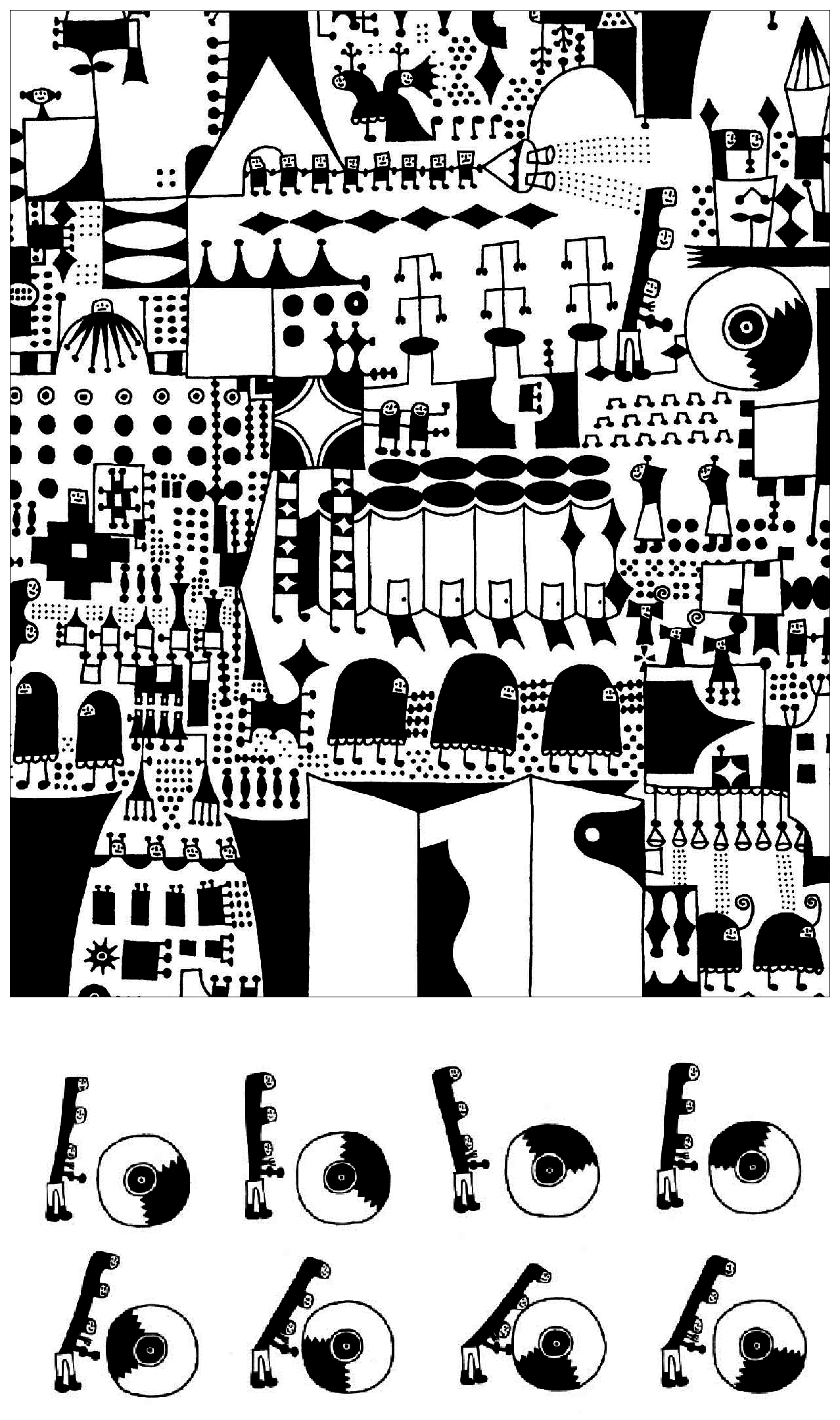

《Life is Sweet》

在学中のコミック作品

大石:キャラクターの確立というか、パターンで描くようになったのは、IAMASに入ってからですね。

赤松:それはアニメーションを始めたことが影響したのですか。

大石:アニメーションというよりはデザインですね。IAMASの前は、京都市立芸術大学でコンテンポラリーの油絵を中心に描いていたんですが、コンセプトを構築していくという勉強はしてきませんでした。

例えば(同期の)瀬川晃さんや守屋松一郎君のようなデザイン畑の人とはほとんど話す機会がなく、デザインってこうやって作るんだということを、IAMASに入って初めて知りました。

それまではデザインってもっと感覚的に作るものかと思っていたのです。永原康史先生の授業を受けて、例えば黄金比とか、タイポグラフィはもっとちゃんと構築して組まれていることを知って、おもしろいなと感じました。自分ではタイポグラフィをやろうとは思わなかったんですけど、何か組み入れたいと思いました。

赤松:それが今の作風につながっていると。IAMASは結構転機になったのですね。

大石:大学時代に悩んでいたからIAMASに来て、そこで何かをつかんだ感じです。

赤松:Fine art meets designですね。

大石:そうですね。デザイン畑の人たちと話し合うことで、自分のパースペクティブというか、幅が広がりました。自分が見ている世界は狭かったんだなと。コンテンポラリーだけじゃなく、もう少し色々な広がりがあるなと感じたことが転機になりました。

赤松:当時は、ペンタブで描いていたのですか

大石:手描きをスキャンして、それをトレースして動かしていました。

赤松:アニメーションも作っていましたよね。

大石:小田英之先生にもアニメーションをしたら世界が広がると言われていたこともあって、アニメーションをつくりたいというのが、入学した一番のモチベーションでした。IAMASに入学する前にアイルランドに語学留学していたんですが、その時に向こうの学校で手描きのアニメーションを作ったりもしていましたね。

IAMASに来たもうひとつの動機としては、海外に発信したいという気持ちがありました。

赤松:今でこそ当たり前になっていますが、当時はインターネットを使いこなすこと自体が難しいというか、あまり知られてない時代でしたよね。

大石:そうです。だから、とりあえずホームページを作ってアピールしたいと考えていました。

赤松:大石くんはいわゆるギークな人ではなく、エンジニアリングとは距離がある立場だと思うんだけど、テクノロジーを使うことには興味がありますよね。それはどういう興味やモチベーションだったのですか。

大石:インタラクティブにしたいと考えていました。

赤松:なるほど。自分の描いた絵をアニメーションとして動かしたり、応答したりするようにしたいということですね。

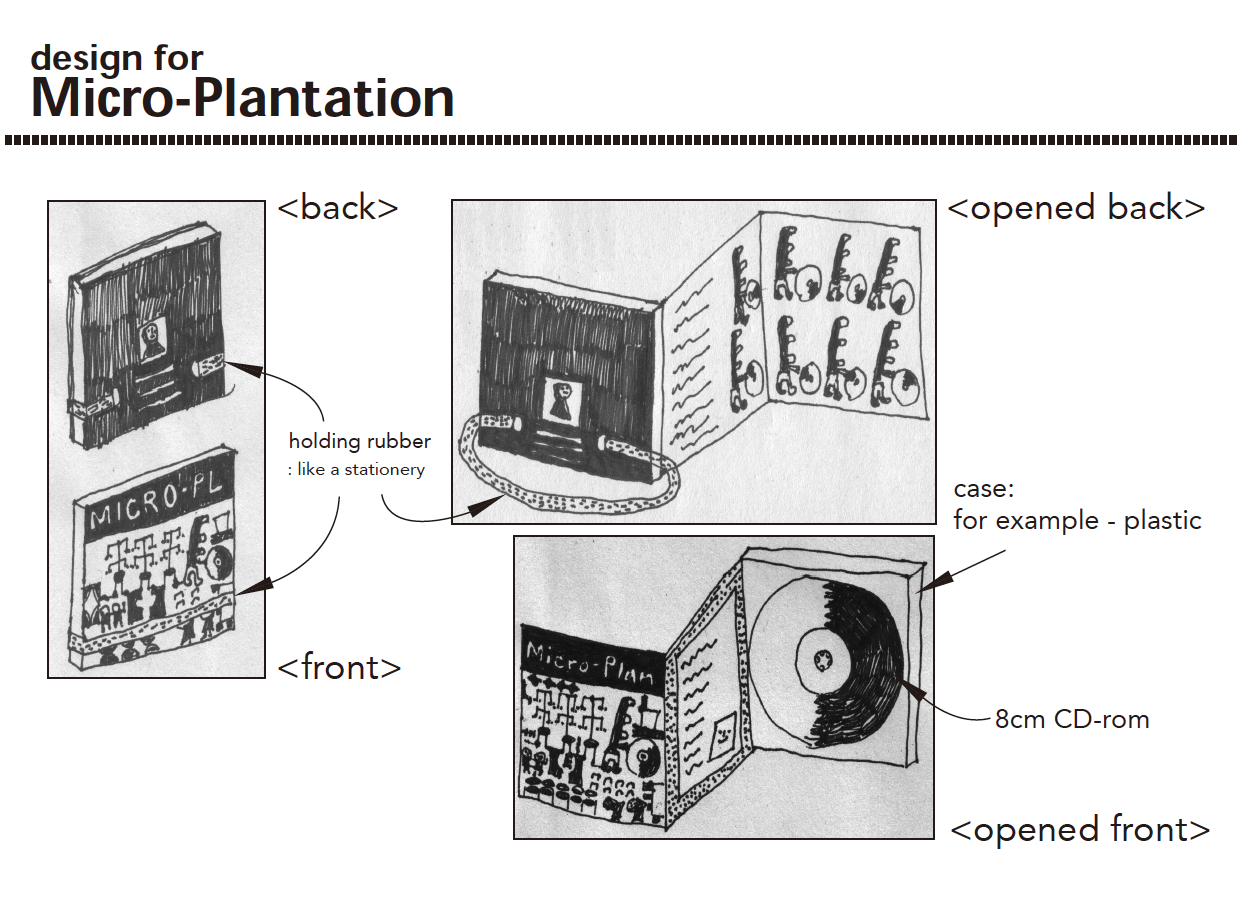

大石:当時はCD-ROMが流行っていて、それにすごく興味がありました。

赤松:流行っていましたね。今、CD-ROMといっても誰も分からないですよね(笑)。

なぜCD-ROMに興味を持っていたのですか。

大石:小田先生が京都市立芸術大学にいた時に、ロドニー・グリーンブラットのCD-ROMを見せてくださって。「ぼくも、これやりたいな」と思いました。

赤松:それで小田さんがいる(移った)IAMASで本格的に学ぼうという流れになったんですね。

赤松:IAMASの卒業制作がカンヌ国際マルチメディア見本市Milia2001で評価されて、新人賞ニュータレントを受賞しました。フランスに拠点を移したのは、受賞がきっかけですか。

大石:それが一番のきっかけではあるのですが、今までの活動が全部つながったという感じですね。

もともと外国に行きたいという気持ちを持っていて、大学卒業後に語学留学をしていました。NHKの中谷先生が「デジタル・スタジアム」という番組をスタートさせて、僕も作品を出したのですが、そこでフランスのクリエイティブ・デザインチームのTEAMcHmAn(チーム・シュマン)と知り合うことができました。

当時はフランスが政府でマルチメディアを推進していたこともあって、ビザも取りやすく、いい時期だったんですね。Miliaでの受賞をきっかけに、うまく流れに乗ることができました。

《Micro Plantation》

卒業制作 インタラクティブCD-rom作品

赤松:海外にはのべ何年いたのですか。

大石:フランスとスイス合わせて4年ぐらいです。

赤松:その4年間はどんな風に過ごしていたんですか。

大石:フランスではTEAMcHmAnに所属して、アニメーションを作ったり、デザインの仕事をしていました。

日本ではあまり知られていないのですが、「ピクトプラズマ」というキャラクターデザインの祭典がドイツのベルリンで年に一度行われています。それがちょうど僕がフランスに住み始めた頃にスタートして、カンファレンスやエキシビションに何度か参加しました。そこで作品を見た人から声を掛けていただいて、仕事やプロジェクトに発展していくこともありました。

《OPNIYAMA》

フランスでのアート・ゲーム作品

赤松:先ほどのテクノロジーの話もそうなんだけど、今の若い人は内向きでなかなか外に向かない傾向があって、違う領域に取り込むのに少し臆病だったり、海外にもそれほど興味がない人も多い。

僕は、絵を描く人はどちらかというと内向的という印象を持っているのですが、大石君はそれとは違って、結構アグレッシブに色々なことにトライしていますよね。それは性格なのか、意識的にそうしているのか、どうなんですか。

大石:僕もどちらかというと内向的かもしれないです。でも自分は生き残っていきたいというか、絵を続けていきたいので、自分からどんどん動かないと何も起こらないというのは感じています。

赤松:続けたいとは誰もが思っているわけで。大石君は自分のプロデュース力とか、自分を外に打ち出していくことにすごく積極的だし、例えば今日のインタビューの機会にしても、自分や自分の作品をアピールして作品を見せる場につなげようとしている。そこはすごく感心するところですね。

大石:関西出身なので、基本的におしゃべりは好きかもしれないですね。

以前、兄がデンマークでインターンをしていて、そこに遊びに行ったことがあったのですが、その頃は英語ができなくて、地元の人とあまり話せませんでした。もどかしい思いをしていたのですが、ある時に忍者の絵をパッと描いてみせたら、絵をきっかけに少しずつコミュニケーションが取れるようになって。そこで絵の大切さに気がついた。だから、絵が僕の言葉なんですよね。

信念を持ち続けることが、道を拓く

赤松:IAMASは作家志向の人もかなり多い。とはいえ、続けるのはなかなか難しい状況もあります。大石君は苦労もあっただろうけど、作家として20年以上続けている。その極意を後輩に伝えるとしたらどんなことですか。

大石:モチベーションを保って、ネガティブには考えないことですね。

僕もIAMASの1年目は絵ばっかり描いていて、暗かったんですよ。色々な先生に「大石は絵ばっかり描いて、全然勉強しない」という風に見られていたと思うんですけど、永原先生が「大石はちゃんと自分の信念を持ってやっている」と理解してくださった。

それで最後に2年間描きためてきたものと技術を掛け合わせて発表したら、認められて、作家としてのスタートを切ることができました。

IAMASに来たときに、みんな悩むと思うんですよ。でも自分で目標を持って続けることです。最終的に何かしたいかが重要なので、先生の評価ではなく、自分が本当にやりたい気持ちを大切にすることだと思います。

意固地にならず、周りの人とコミュニケーションをとって理解してもらいながら、自分の信念をしっかり持って続けていけば形になっていく。そうやって継続していれば、赤松先生とのARARTプロジェクトもそうなんですけど、「あいつ、いたな」と声を掛けてもらえることもあります。

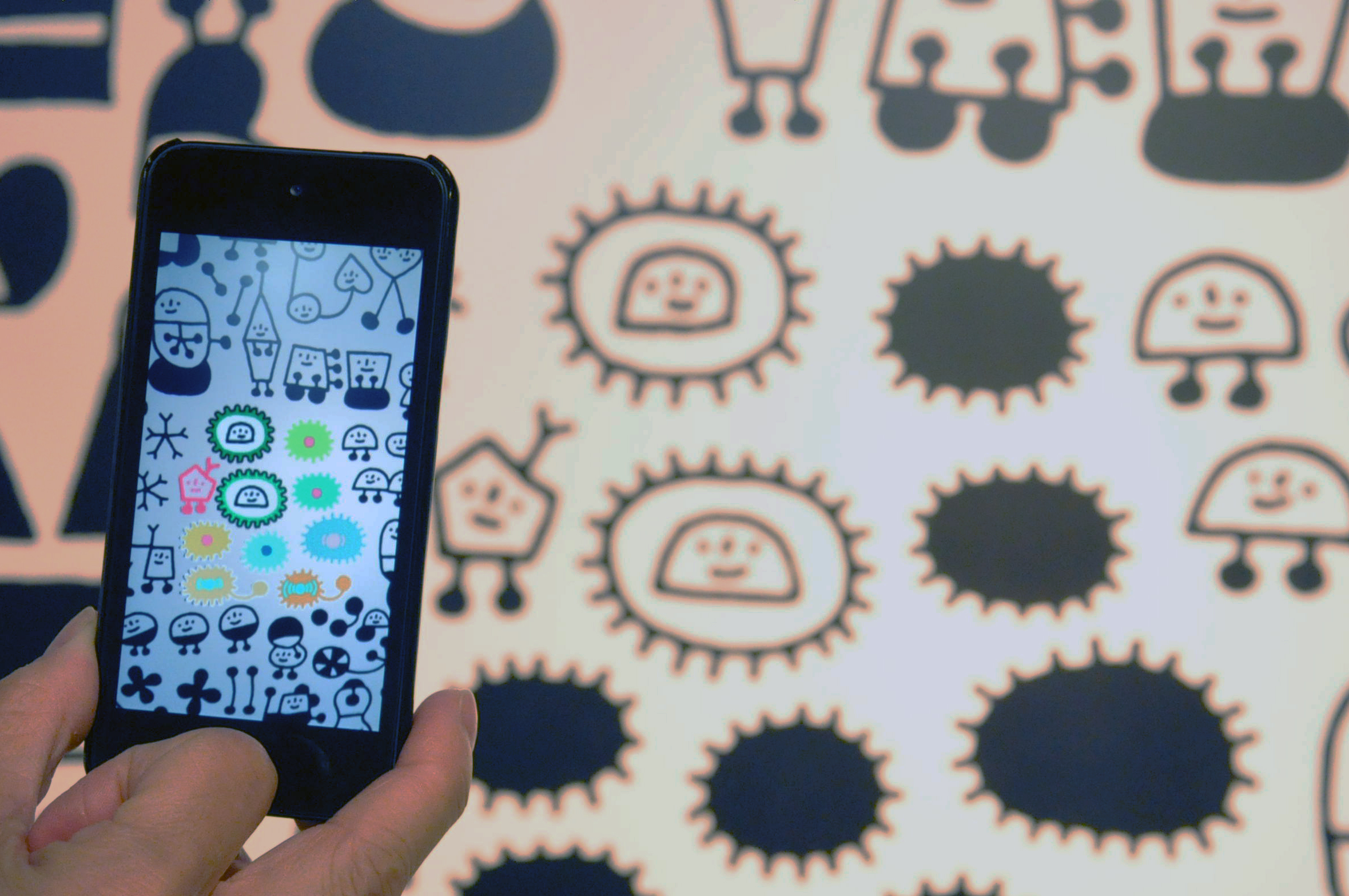

ARART《Smile World》

赤松:2013年にICCでARARTの展覧会をしたときに大石君に声を掛けたのは、キャラクターの可愛らしさに加えて、例えば少ないコマ数で効果的に動かすことができるとか、ARでも効果的に見せられるだろうと考えたからです。実際にすごくいい作品になったと思います。

大石:話を頂いたときは、スマートフォンで何かをするということにすごく可能性を感じていたので、これは絶対におもしろいなと思いました。

その頃は、少しインタラクティブからは遠ざかっていました。僕自身に技術がないので、やりたくても技術的なパートナーがいないとできないという部分もあって。だからARARTというフォーマットにのせるというのは、自分もうれしいし、ARARTとしてのコンテンツが盛り上がるという、いいコンビネーションかなと感じました。

あとは、ICCにちょっと憧れをもっていたので、うれしかったですね。

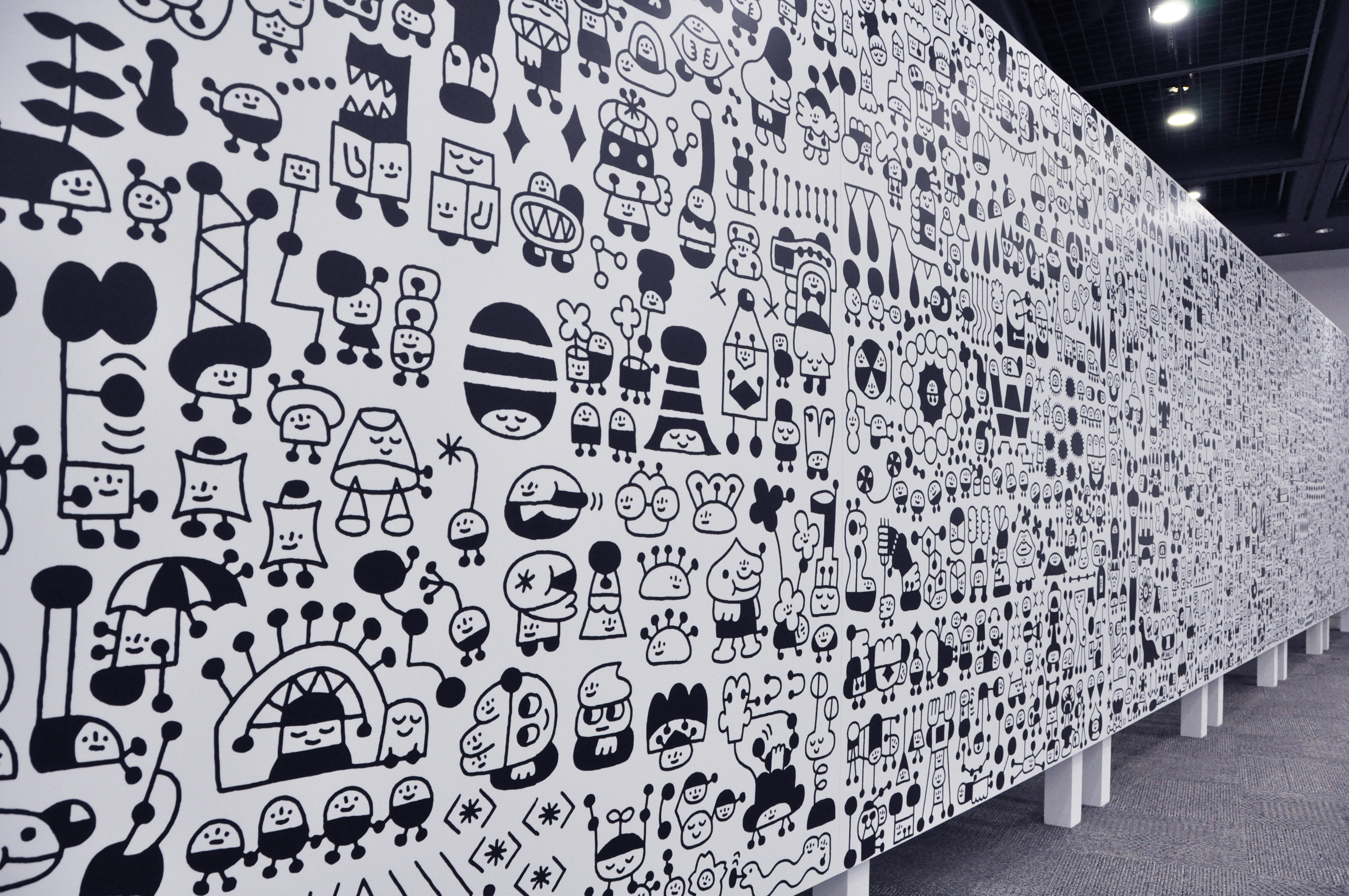

《たるみ駅ウィンドウ・アート》

ウィンドウ・ドローイング作品

赤松:在学中はそれほど親しいわけでもなかったけど、声を掛けたらすぐにやりますと言ってくれて、僕もうれしかったし、実際にいい結果にもなったと思います。そういうことが気軽にできるのはIAMASのいいところだよね。

大石:IAMASに行って一番良かったのは、デザイン、アート、プログラム、音楽、キュレーションと技術の違う人たちが集まっていて、刺激し合えることです。僕はデッサン教室をして、絵を教えたりして、友だちからはプログラムを教わっていました。プログラムは自分には向いていなくて悩むことも多かったですが、IAMASで少し勉強したことで、ARARTなどでエンジニアと仕事をするときに、彼らが何を考えているかが分かる。それはすごく役に立っていますね。

赤松:今後はどんなことをしていきたいですか。

大石:学生時代に建築事務所でアルバイトをしていたことがあるので、発展として大きな建築プロジェクトに将来的に関わる何かをしたいですね。その第一歩として、今、岐阜県本巣市根尾地区(旧根尾村)でも進めているのですが、ウィンドウに絵を描くということを始めています。

キャンバスやタブローから飛び出して、もっと大きなものを残すという、学生からの夢を叶えられたらいいなと思っています。