三輪眞弘祭 −清められた夜−

MUSICA CRAS GIFU 2020 Masahiro Miwa Festival - Purified Night -

作品解説に代えて

「清潔な」社会:

今回のパンデミックがぼくに与えた衝撃は、その規模や死者数や世界経済への影響などの「被害の大きさ」ではない。そうではなく、人類史上初めて、様々な宗教を持つ人々の集団礼拝を禁じ、ウイルスが原因で亡くなった人々のお葬式を禁じることに世界中の人々が同意したという事実だ。現代の科学技術のおかげで、感染の原因が新型のウイルスだと特定され、その致死率はどの程度で、それがどのように拡がっていくのかなどを医学はもとより統計や数学に基づくコンピュータ・シミュレーションで予測できるようになったことは、昔のように為す術もなく感染をただ「悪魔の仕業」として恐れるしかなかったことに比べれば、ぼくらをずいぶん安心させてくれたはずだ。しかし、その安心と引き換えにぼくらが「不要不急」なものとして差し出したものこそが「礼拝と葬儀」だったということである。つまるところ、それは人の命よりも尊いものが「あった」世界から、何も「ない」世界への移行が完了したことの証であり、ウイルスを「敵」と見做し、今現在地上に生存している自分たちをウイルスから守ることが死者に対して敬意を払うことよりも重要だと、少なくとも「公的に」判断したということでもある。かつてある講演会でぼくは「人類が死者を手厚く葬るようになった時から芸術は生まれた」という趣旨のことを話したことがあるのだが、講演後、「私は、自分が死んだら生ゴミとして処分してもらえばいいと思ってるんですよ」とわざわざぼくに言いに来た人のことが忘れられない。その人はぼくの主張に反論したかったのだろうと思うが、礼拝や葬儀のない人間の世界とは結局、そのような合理的で「清潔な」社会のことだろうと思う。そこには死者の霊も痕跡もなければ、「わたし」の願いを託す未来もない、ただ知能を備えた肉体だけが生息するヒトの世界である。

「清潔な」社会、それは科学的証拠に基づく差別のない公平な社会である。機械システムの前でヒトは誰もがみな同等だからだ。機械にとっては高潔な人格も卑怯な人間も、あるいは高い志も歪んだ心の闇も等価である。先に述べた、人間にとって「人の命よりも尊いものが何も”ない”世界」とはそのような場所だろう。そこでは個々の人間が、人種や家系、嗜好や病歴や財産、購買・行動履歴などあらゆる測定・予測可能な「個体情報」という変数の集合として処理され、機械によって管理のみならず評価される「存在」となっていくに違いない。「機械だからできるヒトの公平な評価」、それは現在の人間が家畜に対して行っていることと変わりはない。人類が無限の経済発展を前提とした資本主義システムを維持しようとするならば、それは必然だろう。

《鶏たちのための五芒星》:

海外の映像で、パンデミックで亡くなった人々が埋められていく様子を見ながら、ぼくは近年の鳥インフルエンザや豚コレラのことを何度も思い出していた。養鶏場でウイルスに感染した鶏が発見されると周りにいたすべての鶏たちが無差別に「処分」される。大量の死骸が大きな穴に埋められ、そこに白い消毒剤が満遍なく撒かれた映像だ。・・人の命よりも尊いものが何も「ない」のだから、そのような人間の行いはすべて合理的で「正しい」のだろう。ならば、現代を生きるぼくらにとっては、白い粉(おそらく消石灰)によって「消毒」し、「清潔な」社会を維持することが「清める」という言葉の意味になったのだろうか。

イエスが手を差し伸べてその人に触れ、「よろしい。清くなれ」と言われると、たちまちらい病は去った。 (ルカによる福音書5章 13)

という一節を(クリスチャンでもない)ぼくは思い出す。イエスでさえ病魔を退散させるためには当時、誰もが近づくことさえ恐れた病人と向き合い「手を差し伸べてその人に触れ」、「清くなれ」という言葉を「口にする」必要があった。もちろん、ぼくらはそのような奇跡を起こすことなどできるはずもない。しかし、それでもその出来事に共感し、奇跡を求めずにはいられない、この、「わたし」の非合理的な感情すら嘲笑われるべきものになったのだろうか。そしてもし、それを「非合理的」というなら、様々な宗教の経典に限らず、世界各地の文化が伝える多くの神話もまた根拠のない人類の「蒙昧」でしかなかったというのだろうか。

フォルマント兄弟《霊界ラヂオ》+《ボイパと海行かば》:

日本では古代から、家畜・家禽(ニワトリ)、技術機械(鏡と勾玉)、芸能(アメノウズメ)という自然と社会をつなぐそれらが、マツリゴト(奉納)によって死から生への(闇から光への)再生を可能にしてきたと言われている。そして、そのようなみずからの起源をめぐる神話から育まれた心性は日本人によって、いや、本質的には人類のどのような文化であっても様々な形で共有されてきたはずだ。さらに、それらは現代でもまた、思いもよらない姿で露出しているようにぼくは感じている。つまり、人類の「蒙昧」なるものは、みずからの理性による圧倒的な「正しさ」の前で今、その限界に達するところまで抑圧されながら、ぼくらが「人間」である限り、それを消し去り、合理化し、すべてを「清潔」にすることもまた不可能だということなのではないか。もしそうならば、高度なテクノロジーを前提とした現代社会に生きる人間存在をぼくらはどう理解したらいいのだろうか。人工音声による「発話/歌唱」を通して「声」という現象に取り組んできた佐近田展康とのユニット、「フォルマント兄弟」の活動で、ぼくはそのようなことを考え続けてきた。

「音」ではなく、「声」を聞く体験は人間の理性が発動される以前の認知に関わる領域のものである。つまり、それは理性はもとより、宗教や神話など古今東西の文化における人間の「心性」よりもさらに原初的次元、「人間であること」の大前提を支える、なかば生理的な現実である。

たとえば、フォルマント兄弟の主張、「ある音響に人は声と音とを同時に聞くことはできない」は、ぼくらが耳にするあらゆる音響は「声」か、そうでないかのふたつにひとつであり、それを決めているのは理性ではなくぼくらの身体である、というものだ。だから人は声を(「聴く」のではなく)「聞く」ことしかできない。そして、もう一つの主張は「声は”言語を乗せる舟”ではない」だろう。その舟には言語的意味以外の、たとえば性愛や狂気や病苦の「息」なども乗り合わせている。そして何より「舟」(=声)そのものの質感や肌理こそが、すべての「意味」に先だってそこに(わたしに)現れる。つまり、ぼくらはある「声」を聞いた瞬間にその声を発した他者(主体)の現前を直観せずにはいられない。たとえ、その「声」が明らかに不自然で人工的な音響であったとしても、である。

《もんじゅはかたる》:

そのような経験の中で近年フォルマント兄弟が考えていることは、「唱(とな)える」という行為である。言語的な「理解」のためならば黙読すれば済みそうなものだが、人類はいつも経典を、あるいは呪文を「口にして唱え」てきた。そして、それらはしばしば日常的な発話から離れ、発音が長く引き延ばされ、独特な形で様式化されてきたことは、キリスト教のグレゴリオ聖歌や仏教の声明など思い出せば明らかだろう。まさにそれが「歌」の起源だとぼくは感じているし、それらはまた、「エンガチョキッタ・・」などの定型化された節回しで唱えられる子供たちの「おまじない」においても同様である。しかし、「おまじない」は人間にしか唱えられないのだろうか。

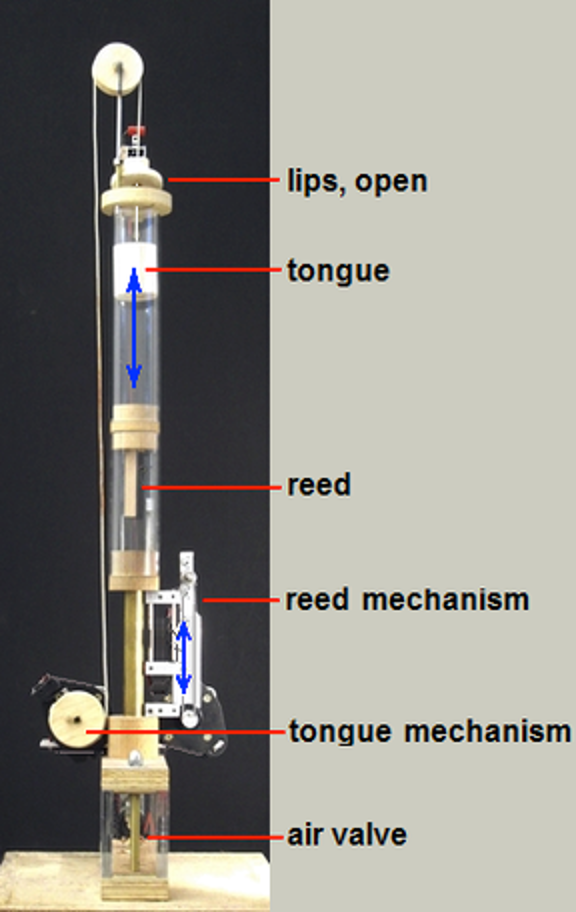

ひらがな7文字7行7連の詞からの1行を作品名とした《ひとのきえさり - 藤井貞和の詞による序奏と朗読 -》(2013 年)でぼくは、美術家マーティン・リッチズが制作した「シンギング・マシーン」(機械式発声装置)による詞の「朗読」を試みた。それは実現し、今回再演される《もんじゅはかたる》(2019 年)では、滅びゆく人類への哀歌とも呼ぶべき同じ詞を、この装置の「発声原理」に倣って人間が唱える作品である。ただし、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着したその人間は拡張現実の中にいる。つまり、仮想的な空間で、サイボーグと化した人間の「声」と箏の音、そして風鈴の響きだけが「哀しみ読経」(藤井貞和の詞より)のように、この地上に残されることになるだろう。

Singing Machine (2013) by Martin Riches

《死者のためのミサ曲》:

14世紀中頃に発生し、ヨーロッパの人口の約半分が犠牲になったという黒死病が幾度となく流行した 15世紀に生きたヨハネス・オケゲムは、自作のミサ曲が数百年の後に人工音声で「唱え」られネット配信されることなど想像もしていなかったに違いない。しかし、それが当時と変わらず、訓練を重ねた人間の「演奏」である限り、レクイエムのテキストを人間が「唱える」という事実は成立するとぼくは思っている。

ところで、その頃に着工されたスペインのサラマンカ新大聖堂から、なかば移植された、祭壇のようなサラマンカホールのパイプオルガンは、近・現代に世界中の「コンサートホール」に設置された幾多のパイプオルガンと同様、キリスト教の信仰とは切り離された「楽器」である。それは、西洋近代における宗教の終わりと芸術の始まりを象徴したものだろう。そして、この楽器における制作当時の「最新」テクノロジーが、その後の世界を過不足なく準備していたと感じるのはぼくだけだろうか。つまり、「オルガン」という言葉の通り、機械による「組織化」への志向である。それは、ある種の万能機械、森羅万象をその中に包含し機械的に実現しようという志向の下に作られたのではないか。つまり、全ての楽器を包含するという意味合いにおいてそれは「楽器の中の楽器」であり、そうした志向はまさに万能の計算機として考案された現代のコンピュータにまで通じているのではないか。

そして今、サラマンカホールの総計 3000 本のうち音の出ない 3 本の笛(パイプ)を持った天使像の彫刻は一体、何を奏でることができるのだろう。ぼくはこのパイプオルガンと、現代のデジタル技術によって合成された、唾液の飛沫が一切発生しない「声」との共演に立ち会うことで、今回、宗教はもとより西洋芸術の終焉を眠らずに看取りたいと考えた。

清められた夜:

今回のイベントを「清められた夜」と命名するにあたって、1899 年の若き A・シェーンベルクが作曲した弦楽六重奏曲「浄められた夜」をぼくは意識していた。この曲は西洋音楽史の金字塔だとぼくは思っているのだが、逆に言えば、人類の歴史において「その先はもうない」世界への分岐点でもあった。もちろん、「その先」には彼自身の発明である十二音技法があったのだが、その十二音技法が予言した世界が今、現実のものとなっているという意味だ。それは、平均律によってすべての音程(の歪み)は均等化され、音階音におけるすべての音高のヒエラルキーをなくし「平等化」した音楽、つまり現代の世界である。

そのような世界の中でぼくは先の、近年幾度となく感染病で「処分」された無数の動物たちを「清める」ために「おまじない」をかけたい、ぼくが「人間」であるならば、そうする必要があると感じてきた。そして、人類の音楽の終焉を眠らずに見守る「お通夜」で、そのような「おまじない」を唱えるには、かつて人間たちが動植物たちとこの地球で運命を共にしながら育んできたガムラン音楽の宇宙観がふさわしいと思った。今、ぼくにはそれが、人類が「このようでなければならないのではなく、そのようでもあり得た」ことの痕跡として、ぼくらの未来を占う宝石のようにみえるからだ。ガムランで使われる唯一の弦楽器、ルバブによる「誰のものでもない声」がきっと、そこで何かを歌ってくれるだろう。そして、この公演全体をぼくは「鶏たちの精」に捧げようと思う。なぜなら、「おまじない」は人間の世界、すなわち、ぼくらが棲まう「システム」の外へ向けて唱えられるほかはないからだ。

《神の旋律+流星礼拝》:

ところで、この「お通夜」の後、夜明けは訪れるのだろうか。確かに、今までなら暗い夜の後には必ず夜明けが訪れたのかもしれない。しかし、「お通夜で眠らない」ことは、「人は夜に眠るものだ」という前提があって初めて意味をなすはずだが、ぼくらは今日、本当に眠っているのだろうか。スマートフォンが「拡張された認知器官」としてぼくらの身体の一部になって以来、ぼくらは地球規模のデジタル・ネットワークの「端末」としての生存を始めた(それはつい最近のことだ)。永遠の電力供給を前提とし、常時接続されたスマートフォンの電源をぼくらはもう切ることがなくなったように、今やぼくら自身もまた、「スリープモード」という節電のための仮眠状態のような、夜のない、単に引き延ばされた時間の持続の中で暮らし始めているのではないだろうか。