教員インタビュー:伊村靖子准教授(前編)

「設計(デザイン)」を軸に、60年代美術とメディア・アートの接続を仮設する

- このインタビュー前半では、ご自身の研究テーマ、学内での担当プロジェクトについて、後半では、IAMASでの教育内容についてお伺いします。

まず、最新の論文「『色彩と空間』展から大阪万博まで―60年代美術と建築の接地面」※1 について。美術批評家の東野芳明が1966年に企画した「色彩と空間」展※2に着目し、「設計(デザイン)」という切り口から戦後日本美術史を捉え直すというものです。一般的には、60年代前半に読売アンデパンダン展を舞台に「反芸術」、いわゆる前衛が盛り上がり、その後1970年の大阪万博に向けてアートとテクノロジー、デザインが接近し、万博でひとつの頂点を迎えたという単線的な歴史の解釈がなされています。しかし、東野が「色彩と空間」展で提起した「発注芸術」の概念を中心に、「設計(デザイン)」という視点から新たな芸術動向を再考する、示唆に富む内容でした。

伊村さんは博士論文で東野芳明の言説を分析されていますが、「設計(デザイン)」というキーワードは、どのようにして見出されたのでしょうか?

この論文の元になった発想は、「東野芳明の『反芸術』概念の転回」※3という論文にあります。東野は「反芸術」の命名者として知られていますが、実はその中に「反ジャンル」や「観客の参加」の可能性が既に含まれているのではないかと論じました。東野がこの気づきを発展させたのが、「色彩と空間」展で提起した「発注芸術」という概念です。「反芸術」と「発注芸術」を軸にして、博士論文から展開させるかたちで、今の研究に取り組んでいます。

「アートの観点から見たデザイン」に興味を持っているので、いわゆるグラフィックデザインやプロダクトデザインといったデザイナー中心のデザイン史ではなく、デザインにおける「設計」という考え方がアートの素材や制作概念に含まれるようになった60年代に着目しています。その検証によって、現代美術の捉え直しができるのではないかと思って、研究を始めました。

もう少し大きな枠組みでいうと、そこにメディア・アートがどのように関わっていくのかという意識があります。時代を追って考えていくと、「設計」、特に「システムや装置をつくる」という部分において、それが本当に実現していくのはメディア・アートを通じてだったのではないかという仮説を持っています。60年代には仮説であったものが、作品として実装できるようになったのが、90年代なのではないかと。ですので、60年代と90年代を切り口にしてアートとデザインの関係を考えることが、ひいてはメディア・アートについて考えることにつながるという関心で、研究しています。

- 60年代美術と90年代のメディア・アートをつなげて考えるというのは面白いですが、具体的には?

この論文では、「設計(デザイン)」という概念が美術に対してどのような要素をもたらしたのかを分析しています。(1)実制作とアイデアを分けて考えること、(2)ジャンルの溶解と協働の可能性、(3)他者性に対する新たな解釈、の3点を挙げています。(1)については、音楽ではスコアと演奏を分けて考えるように、美術に今までなかったそのような考え方を、「発注芸術」が提起しました。これは、コンピュータを使った表現における、プログラミングとその実行という考え方ともつながってきます。

(2)の「ジャンルの溶解と協働の可能性」では、例えば建築家と美術家が協働する事例が登場したことが挙げられます。(3)では、「個人の作家が表現する」という近代以降の作家像に対して、制作プロセスに他者・観衆が参加する可能性が登場しました。

- 実際に、どのような協働作業があったのですか?

例えば、倉俣史朗の手がけた店舗デザインに、高松次郎や田中信太郎といった美術家が参加しました。今はもう場所自体は残っていませんが、『ジャパン・インテリア(Japan Interior Design)』誌のような当時の雑誌に協働の様子が掲載されています※4。

アーカイブは、新しい基準の再編成

- 日本戦後美術は、今まさに研究が開拓されている領域で、現存しない作品も少なくありません。そこで資料をどう扱い、保存するかという問題も出てくると思います。伊村さんの研究の主軸は東野芳明の批評ですのでテクストが研究対象ですが、一方で国立新美術館のアーカイブにも勤められた経験があり、マテリアルとしての資料を扱う仕事もされてきました。

日本の戦後美術における資料の活用は、残念ながらまだ遅れている面があると思います。それに気づくきっかけのひとつが、ニューヨーク近代美術館が出版した戦後美術批評集『From Postwar to Postmodern: Art in Japan 1945-1989』(2012)の編纂に関わった経験でした。国内でまとまったアンソロジーがないので、書籍に未収録の雑誌初出の文章を今振り返ろうとすると、一つひとつ網羅的に見ていかざるをえないんです。一方、欧米では、このように限られたテクストがある種の基準として翻訳され、流通していく現状があります。

国立新美術館のアーカイブで携わった仕事のひとつに、安齊重男のフォトアーカイブの運営があります。安齊が撮影した70年代以降のアートシーンの中には、作品の現物は残っていないけれど、写真の中に記録として残っているケースがあります。そうした作品は、写真のイメージを通して流通していくことになる。それは、場合によっては、作家自身が当初意識していたこととは違うかもしれないわけです。アーカイブは新しい基準の再編成であるということを、強く意識するようになりました。

IAMASに着任してから取り組んでいることのひとつに、メディア・アートのアーカイブがあります。メディア・アートの場合、比較的新しい作品であるにもかかわらず、技術的な条件によって再展示が難しい場合も多い。ということは、資料を通じて再解釈されていく側面が非常に強いと感じています。

国立新美術館は、公的な機関なので、研究者だけでなく一般の人もアクセスできる仕組みをどうつくるかに重点が置かれていました。当時、可能ならば、研究者のネットワークづくりに取り組みたかったのですが、限られた年限では難しかった。でも大学ならばできるのではないか。例えば、資料を保存するだけではなくて、活用する方法を、研究者も交えてディスカッションしていく。それについて考えたのが、2017年の岐阜おおがきビエンナーレでした。シンポジウム「メディア・アート研究事始め」を、同僚で映像メディア学の研究者の松井茂さんと企画しました。できるだけ違う立場の研究者に関わってもらうことで、メディア・アートという領域を開いていき、各専門領域からどう見えるのかを問題にしたい。その拠りどころとして資料のアーカイブを考えることを、今も継続しています。

「協働」とアーカイブの交差点―「養老天命反転AR」

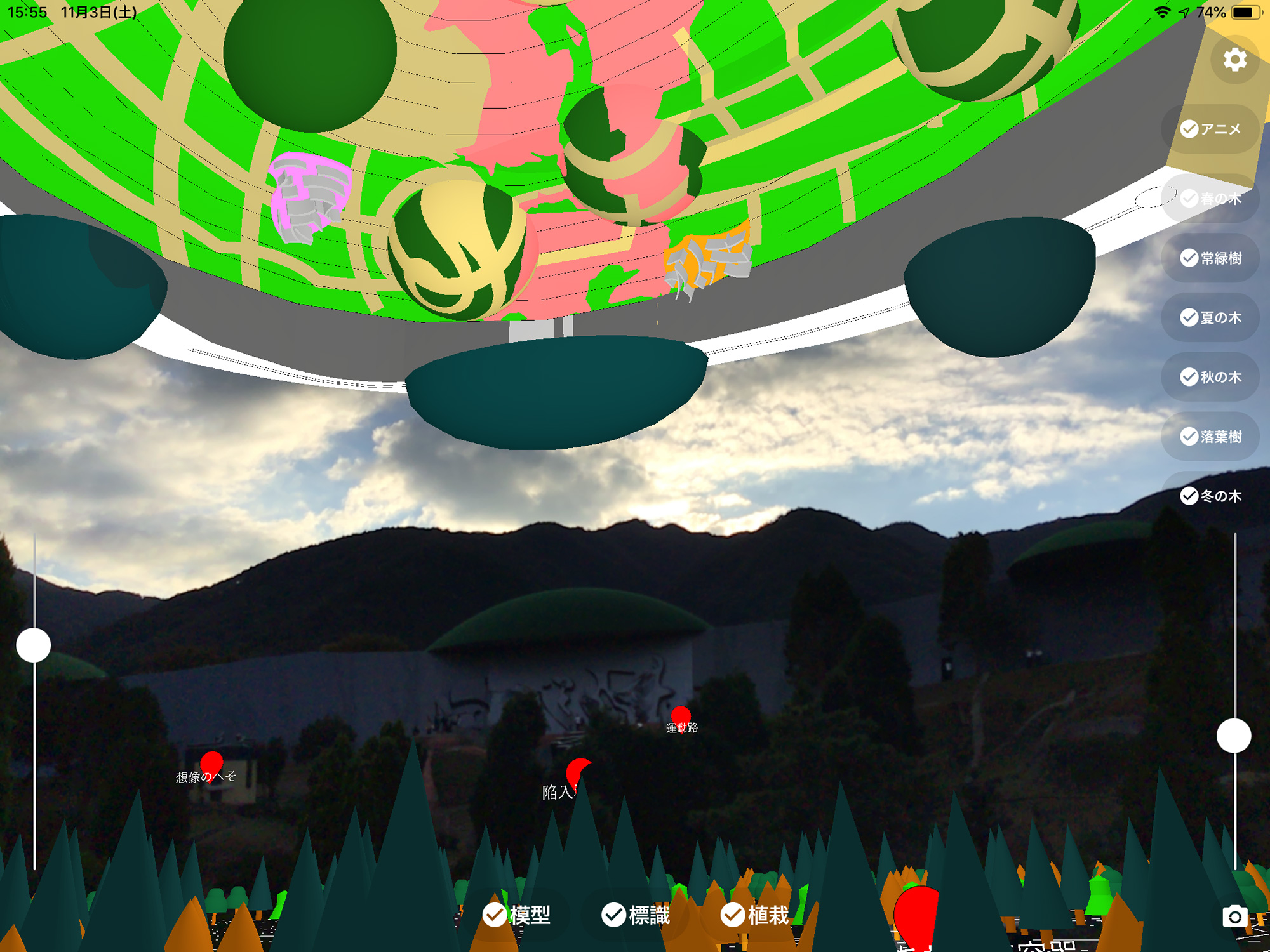

《養老天命反転AR》体験の様子

《養老天命反転AR》体験の様子現代美術の研究者としての「協働」への関心と、アーカイブ的な関心が交差する点に、「養老天命反転AR」のプロジェクトがあります。これは、荒川修作とマドリン・ギンズがサイト・スペシフィックな体験型の作品として岐阜県につくった《養老天命反転地》を再解釈するためのプラットフォームとして、ARを活かしたメディアを使った実践です。いくつかの要素を複合的に組み合わせて、作品でもあり、ツールでもあるメディアをつくることで、考えたり議論していくことに、IAMASに来てから関心をもっています。

アプリケーション上で実際の《養老天命反転地》とARの「模型」を重ね合わせる

アプリケーション上で実際の《養老天命反転地》とARの「模型」を重ね合わせる- 《養老天命反転地》には、日本列島のかたちや様々なパビリオン、植栽が配置された、すり鉢状の空間があります。ARを使って、その上下左右が反転した半球を頭上に仮想的に投影し、身体感覚が揺らぐような経験をもたらす。実はそれこそが、作家が本当にやりたかったことではないかという大胆な提案は、すごく面白いと思います。

また、ARの制作にあたり、CGの作画を美術家の原田郁さんに依頼して協働されていて、いくつもレイヤーがありますよね。荒川とギンズの作品がベースにあり、そこにARの制作者である別の美術家の表現や解釈も入ってきます。

原田さんは以前から、面白い作品をつくる作家だなと思っていました。彼女は、CGでひとつの世界を構成して、その一部をフレームで切り取って絵画として描いています。さらに、「その絵画作品がギャラリーで展示されている」状態を絵画化した作品もあります。入れ子状になったレイヤーを見せる、絵画でありかつコンセプチュアルな要素をもつ作品です。彼女だったら、ARの世界観に対して独自のアプローチを持ってくれるのではと思って、依頼しました。

いろいろな人の再解釈によって成り立っている部分を見えるようにしておくことが、アーカイブの活用にとって重要だと思っています。作品が見る者によってつくられていくプロセスをどう見せるかということが、荒川とギンズのコンセプトにも既に含まれていると思いますし、「作品」のあり方を考えていく上でも必要だという関心で、このプロジェクトを考えています。

後編に続きます。

伊村靖子 / 准教授

アートとデザインの歴史的区分を再考することにより、芸術と商業活動、産業との横断的な表現領域が研究対象。2013年京都市立芸術大学博士号(芸術学)取得。博士学位論文「1960年代の美術批評──東野芳明の言説を中心に」。

※1 『現代思想』2020年3月臨時増刊号、pp.351-363

※2 「色彩と空間」展

美術批評家の東野芳明の企画により、1966年9月26日~10月13日まで、東京の南画廊で開催された。参加作家は、サム・フランシス、アン・トゥルーイット、磯崎新、五東衛(清水九兵衛)、田中信太郎、三木富雄、山口勝弘、湯原和夫の8名。各作家が設計図やマケットにもとづき、他者に制作を依頼し、プラスティック、アルミニウム、蛍光塗料など新しい工業的素材を用いた作品を発表した点に特徴がある。こうした制作のあり方について、東野は「発注芸術」という呼称を提唱した。

※3 『京都市立芸術大学美術学部研究紀要』(56)、pp. 47-54、2012

※4 『ジャパン・インテリア(Japan Interior Design)』誌の1967年9月号には「クラブTOBÉ」のエントランスドア(今中クミ子)、「サパークラブ カッサドール」のデザイン(クラマタ・デザイン事務所)、壁画(高松次郎)、1968年6月号には霞が関東京会館〈クリスタル・ラウンジ〉の伊原通夫制作のオブジェと照明、アバンギャルドショップ〈カプセル〉のデザイン(クラマタ・デザイン事務所)、協力(田中信太郎)などが紹介されている。

インタビュアー・編集:高嶋慈

撮影:八嶋有司