教員インタビュー:クワクボリョウタ教授

メディア・アートを「開く」ためには?

- クワクボさんは《10番目の感傷(点・線・面)》(2010年)の発表以降、現代美術でのフィールドでも注目されるようになりました。しかし、それ以前、そして現在もメディア・アート、特にデバイス・アートと呼ばれる、インタラクティブ性を取り入れたジャンルを展開させてきたアーティストでもあります。それらの活動への問題意識からおうかがいできればと思います。

たまたま最近自分の修士論文を発見して、それは学生にはちょっと読ませられないハチャメチャな内容なんですが(苦笑)。しかし、そこで書いていたのがいわゆるインタラクティブ・アート批判なんですね。

- 何年前のものですか?

25年くらい前ですね。すでにインタラクティブ・アートもメディア・アートという言葉も使われている時期で、椹木野衣さんがキュレーションした「アノーマリー展」(1992年)で中原浩大さんの作品を見てえらく興奮した記憶があります。

論文では、やはり椹木さんが書いた『シミュレーショニズム』(1991年)を引用して、インタラクティブ・アートが作家のインストラクションに従って何かを起こすだけの没交渉的なものと書いていて、既にある文脈に依存せず、鑑賞者に開かれた作品の可能性はないかと問いていました。そして、その対案として楽器や日用品を誤用・転用していくような作品を作りたいと。そこがおそらくデバイス・アートの道具的な要素につながっているのだろうな、と勝手に腑に落ちたんですけど。

- それを前提にクワクボさんの作品を理解すると、ある種の政治性・制度批判的な態度が最初から織り込まれていたのだと思えます。

どうやらそのようです(笑)。そもそもインタラクションというのは、その言葉を使った瞬間に否定されるループに入っていると思うんですね。先ほど言ったように「開かれた」というのは原理的に嘘だから。作品説明の末尾に「体験者は◯◯することになるだろう。」と予言めいた締めが頻出するのも、結局想定のなかのことしか起きないことの証明とも言えますし。とはいえ、最近はAIの研究に関わり始めて、人知だけに頼らない構造によって、これまでのインタラクティブ・アートをもうちょっと現実的に開いていけるかもしれない、という予感も感じていたりはします。

- そういった「開かれ」に対するこだわりは、クワクボさんの作品からもしばしば感じます。例えば《10番目の感傷(点・線・面)》は、構造が完全に明示されているところに面白さの一端がある。

その意識は一貫しているように思います。デバイス・アートに対する僕のアプローチは、ブラックボックス化されたメディア・アートを開いていくことです。優れたメディア・アートに求められる条件の一つに、動きの巧みさや高い機能があります。しかし僕は最初からそれを全部裏返していく方法で、素朴さやシンプルさを作品に持たせようとしてきました。《10番目の感傷(点・線・面)》はその権化で、仕組みも結果もわかるけれど、しかし面白いかもしれない、という試行の一つ。

《10番目の感傷(点・線・面)》 ナント市ブルターニュ公爵城での展示

《10番目の感傷(点・線・面)》 ナント市ブルターニュ公爵城での展示- つまりプロセスの開示がメディア・アート批判になる。明示的であるはずのプロセスをブラックボックスにして見えなくさせるのは、メディア・アートを「アート」たらしめる常套手段ですから。

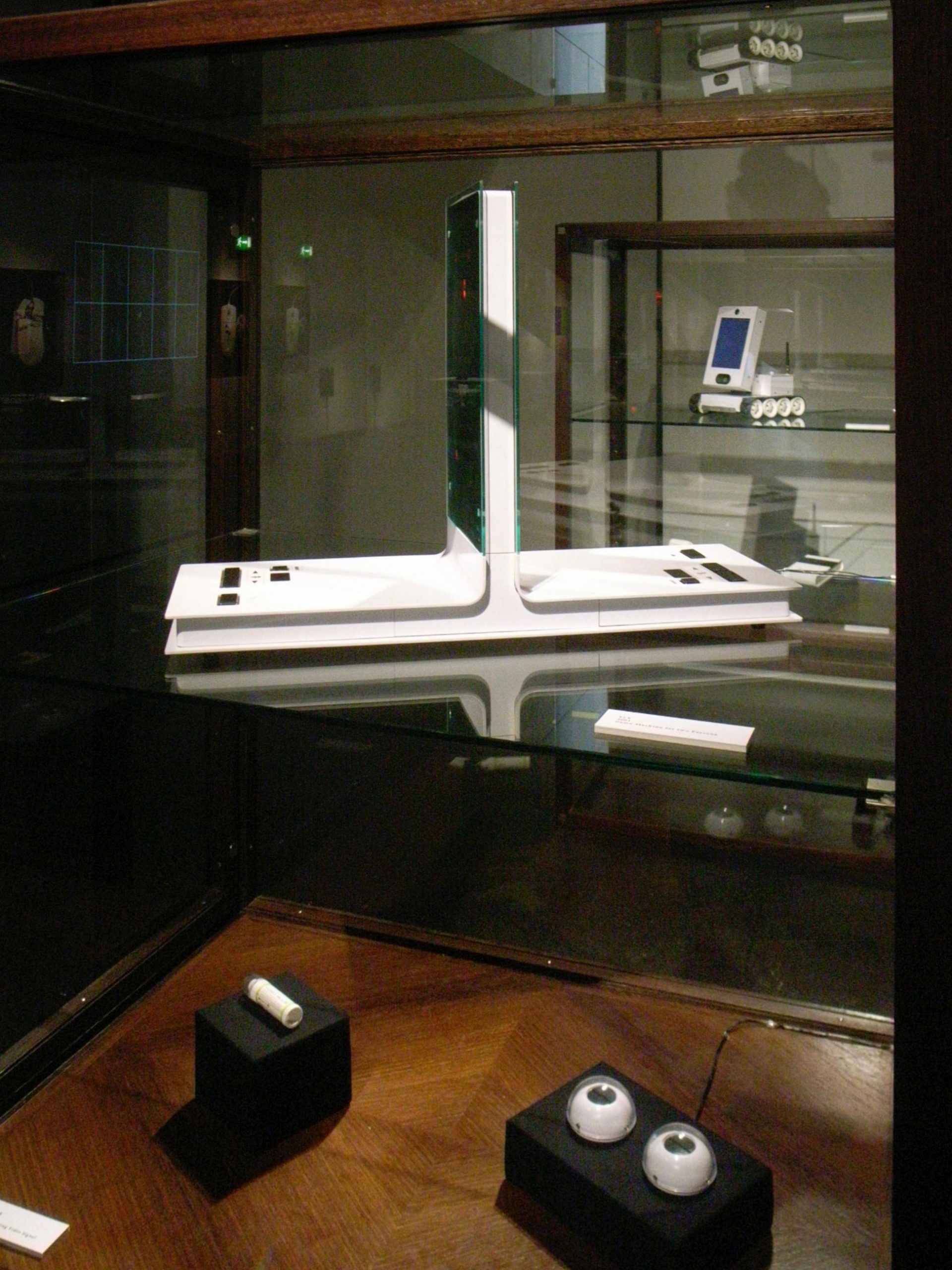

そうですね。いっぽうで自分が手がけるデバイス作品を「見せる」ことに対するフラストレーションが強くあった時期もあって。つまり、どんな作品もデモ機でしかなくて、ほんのつかの間体験するだけのものでしかない。スマートフォンがこれだけ普及しているなかで、制度的にごく一部の体験しか見せられないものはどうなのか、と。そのフラストレーションの頂点が、2009年にウィーンでやった展示(「Coded Cultures」、Museum Quartier)で、全部の作品を博物館のガラスケースに収めてしまって、むしろ一切触れなくしてしまったんです(笑)。そして、同展では梅田哲也くんが隣のガラス張りの部屋を使った展示をしていたんですが、それはのちの《10番目の感傷(点・線・面)》につながる、大きなきっかけになったと思っています。

《Selected Works》 1998年-2009年 Coded Cultures 2009での展示

《Selected Works》 1998年-2009年 Coded Cultures 2009での展示

テクノロジーと表現の民主化

- 《10番目の感傷(点・線・面)》が発表される以前、線路と光を使った作品を最初に発表したのは、2010年の「1. 落ちる水、2. 照明用ガス、を与えてみた」(AD&Aギャラリー)ですね。

光と影を使ったのはかなり偶発的だったんですが、ここでは本当に自由に実験できたなと思っています。《10番目の感傷(点・線・面)》は、電車を使ったものが広く認知されていますが、じつはここでは2つのバリエーションを展開していたんです。片方は電車を使った、連続した時空間の映像装置としてのインスタレーション。そしてもういっぽうは、一つの時空間のなかですべてが離散的に働く映像装置としてのインスタレーション。

ニプコー円盤があちこちで動いていて、唯一の光源である電球が点滅することで、離散的な光のブロードキャストのシステムができあがるんです。線路を電車が走る方は、ある種の物語に沿って鑑賞者の視点を誘導していくものですが、どちらも視点を限定することなく、光学的な経験を複数の人にシェアすることができる。

両者のうち、離散系はほとんど無視され(苦笑)、電車型はいままで関わることのなかったジャンルの人たち、それこそ地域アートの芸術祭にまで呼ばれるきっかけになるわけですが、考えてみるとこれも一種の「開かれ」であったように思います。メディア芸術やICCで展示されるような作品は、非常に限定的なニーズに応じて立ち上がるものでしたが、さまざまな場所で展示を行うことで、芸術というものが社会的な価値交換のなかで成り立つ営みであったことをやっと知ることができたという。それは自分にとってポジティブな経験でした。

《LOST#16》 2017年 札幌国際芸術祭/撮影:小牧寿里

《LOST#16》 2017年 札幌国際芸術祭/撮影:小牧寿里- そのあたりの頃から、日本におけるメディア・アートの創作環境にも変化が生じたのが符合するように思えます。例えばArduino(アルドゥイーノ)やオープンソースのソフトウェアが普及して、民主主義の実践が生じてくる。

テクノロジーの民主化ですよね。僕個人にとっては、インハウスのデザイナーがArduinoを使うようになり、それまでプロトタイプ制作で関わっていた仕事が一気になくなるという皮肉な結果を招きもしたのですが(笑)。しかしそういったテクノロジー、表現手段の民主化は歴史を振り返れば何回もあった。《10番目の感傷(点・線・面)》に使っているのもArduinoですしね。

- 数年前、チームラボのような企業性の強い作品が広く受け入れられていく過程のなかで、「メディア・アートとは何か?」という議論が盛んに交わされた時期がありました。メディア・アートがテクノロジーの変遷そのものを扱う限りにおいて、それに応じた社会や政治状況の変化もフィードバックすることは避けられないのかもしれません。そうやってジャンルが自己解体していくプロセスも、メディア・アートの特性と言える気もします。そして、クワクボさんのキャリアを振り返ると、この数十年のメディア・アートの移り変わりが、批評的に作品に埋め込まれているように感じました。

そうかもしれません。けれども、常に屈折がありますよね。後に現代美術のシーンで紹介されることになる《10番目の感傷(点・線・面)》を、メディア芸術祭に出品したときも、「インスタレーション」とは言わずに「インタラクティブ・アート」と言っている。この屈折は、今後もさまざまに考えていくように思っています。

クワクボリョウタ / 教授

98年に明和電機との共作「ビットマン」を制作し、エレクトロニクスを使用した作品制作活動を開始。以来「デバイス・アート」とも呼ばれる独自のスタイルを生み出した。2010年発表のインスタレーション「10番目の感傷(点・線・面)」以降は、光と影によって観る人自身が内面で体験を紡ぎ出すような作品に着手している。その他の代表作に「ビデオバルブ」、「PLX」や「ニコダマ」などがある。

インタビュアー・編集:島貫泰介

撮影:八嶋有司