2025年春の交換留学レポート③「生活者」としてのリンツ留学体験記

2025年の4月下旬から6月まで、IAMASの交換留学制度でオーストリアのリンツ美術工芸大学に短期留学をした。その体験を「学生」「訪問者」「生活者」の目線でレポートする。

今回は私がリンツで「生活者」として暮らす中で考えたことをまとめる。

留学の動機

私が留学を希望したきっかけは「慣れない土地で、自分の生活を組み立ててみたい」という思いからだった。私は修士研究で「占い」を題材とし、それがどのように日常に溶け込み、作用しているのかを研究している。その根幹には、「”取るに足らない”として見過ごされることの中にこそ、大切なことがあるのではないか」という問題意識があり、その大きな枠組みが「日常」である。日常を改めて見つめ直し、それをどのように学問の対象にできるか模索していたとき、修士1年次に「日常美学」という分野があることを知った。

「日常美学」という分野は2000年代に始まった比較的新しい研究分野で、蓄積はまだそれほど多くはない。その中で出会ったのが『「ふつうの暮らし」を美学するー家から考える「日常美学」入門』※1という本だ。本書には、著者がヘルシンキで2か月間滞在した経験をもとに、「親しみ」と「新奇さ」について論じた章がある。新奇さが親しみに変わることで生活のルーティーンはより快適になるが、新奇さが完全に失われると生活は退屈になる。

この変化の過程を、自分も文化の異なる土地で体験・実践することで「日常」を見つめたいと考えた。したがって、食事・洗濯・買い物・通学といった「生活そのもの」が、私にとっては研究活動でもあった。

生活のルーティーンの形成

約2か月間、リンツ市内の寮で生活した。食事は主に共同キッチンで自炊し、冷蔵庫や収納は一人ずつ区画が割り当てられていた。

寮の共同キッチンからの眺め。この景色を見ながら食事をしていた

最初はスーパーマーケットの買い物にも苦労した。見慣れないパッケージ、大きな野菜、味の想像がつかないジュース。翻訳アプリでラベルを読み込み、ユーロを日本円に換算して値段感を把握する。数日分の料理を作るためにはどの食材をどのくらい買えばいいのか、献立を考えるにはあまりにも未知なる情報が多すぎて、当初はインスタント食材に頼っていた。

やがて「パスタを作ってみよう、そのためにはソースや具も買おう」「ハムを買えばサンドイッチにもパスタにも使える」といった発想ができるようになり、いろいろな種類のチーズを試したり、乾燥パスタの量や値段を店ごとに比べたりする余裕が生まれた。ベルトコンベア式のレジにも慣れ、袋詰めしたい順番を段取ってレジに並ぶこともできるようになった。

買い物は一見単純な日常行為だが、そこには多くの暗黙の了解が潜んでいる。説明されない不自由さを乗り越える過程で、「買い物」という行為に潜む細やかな判断の積み重ねを意識させられた。

スーパーマーケットの陳列棚

寮から大学までは徒歩30分ほどだ。どの建物も目新しいので、最初は目印が覚えられず道に迷うことがしばしばあった。何度か通ううちに地形や建物の差異を認識できるようになり、「いつものルート」が確立された。そうすると、建物は「見慣れた景色」になり、意識を向けることがなくなった。これこそが「新奇さ」が「親しみ」に変わったということかもしれない。

通学路

キリスト教圏の生活

リンツには多くの教会があり、街のどこにいても1時間ごとに鐘の音が聞こえる。日曜や祝日には、スーパーマーケットや雑貨店など多くの店が休業となり、新聞も休刊になる。美術館や観光地にある一部の飲食店は営業しているが、基本的に買い物はできないため、あらかじめ食料や生活用品を備えておく必要がある。初めのうちは不便に感じたが、「日曜日は休む」という考え方が当然の文化では、それがむしろ「普通」なのだと気づかされた。

教会は誰でも自由に入ることができる。暑い日に外を歩いたあとに教会に入ると、ひんやりとした空気が満ちており、まるで外界とは切り離された空間のように感じられた。

旧大聖堂

ある日、教会から音楽が聞こえたので中に入ると、ちょうどミサの時間だったようだ。私は後方の席からその様子を静かに眺めていた。真剣に祈りを捧げる人、涙を流す人の姿を見て、宗教画や彫刻に宿る「崇高さ」について思いを巡らせた。

ヴァルター・ベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』※2で述べられた「芸術作品のアウラ」(その作品が持つ一回性や権威)=「礼拝的価値」(信仰の対象としての重み)の意味を、この体験を通じて初めて、腑に落ちる形で理解できた。これまで宗教画は美術館で鑑賞するものとして受容していたが、本来は、パイプオルガンの音が響き、人々が祈りを捧げ、外界とは違う空気をまとった空間においてこそ、その作品が意味を持つものなのだと実感した。観光地として有名な教会も訪れたが、記念写真を撮る対象としての宗教画よりも、祈りの対象として存在している小さな教会の宗教画の方が、より荘厳に感じられた。

モノとのインタラクション

オーストリアでは、モノの規格が日本と異なる。代表的な例はコンセントだ。海外旅行では変換プラグが欠かせないが、違いはプラグの形状だけではない。壁に設置されているコンセントの位置も、日本より少し高く感じられた。

窓の開け方にも文化の違いがある。日本では横にスライドさせるタイプが一般的だが、オーストリアでは内側または外側に向けて開く窓が主流である。中には内倒しと内開きの両方向に開く「ドレーキップ窓」もある。「窓を開ける」という一見すると単純な仕草やイメージが、国によって異なることを考えさせられた。ひいては、「Windows」のロゴマークから思い浮かべる「窓」も文化によって違うのではないか、そんなことを考えながら街を歩いていた。

内倒しに開いた窓

寮の窓もドレーキップ窓だったが、最初は、内倒しの開け方がわからなかった。ハンドルの動きを観察するうちに、下向きのハンドルを90度回すと内開き、180度回すと内倒しになると判明した。これについても、特に説明書きがあるわけではなく、「皆が当然知っている」という文化的な暗黙のインタラクションだった。

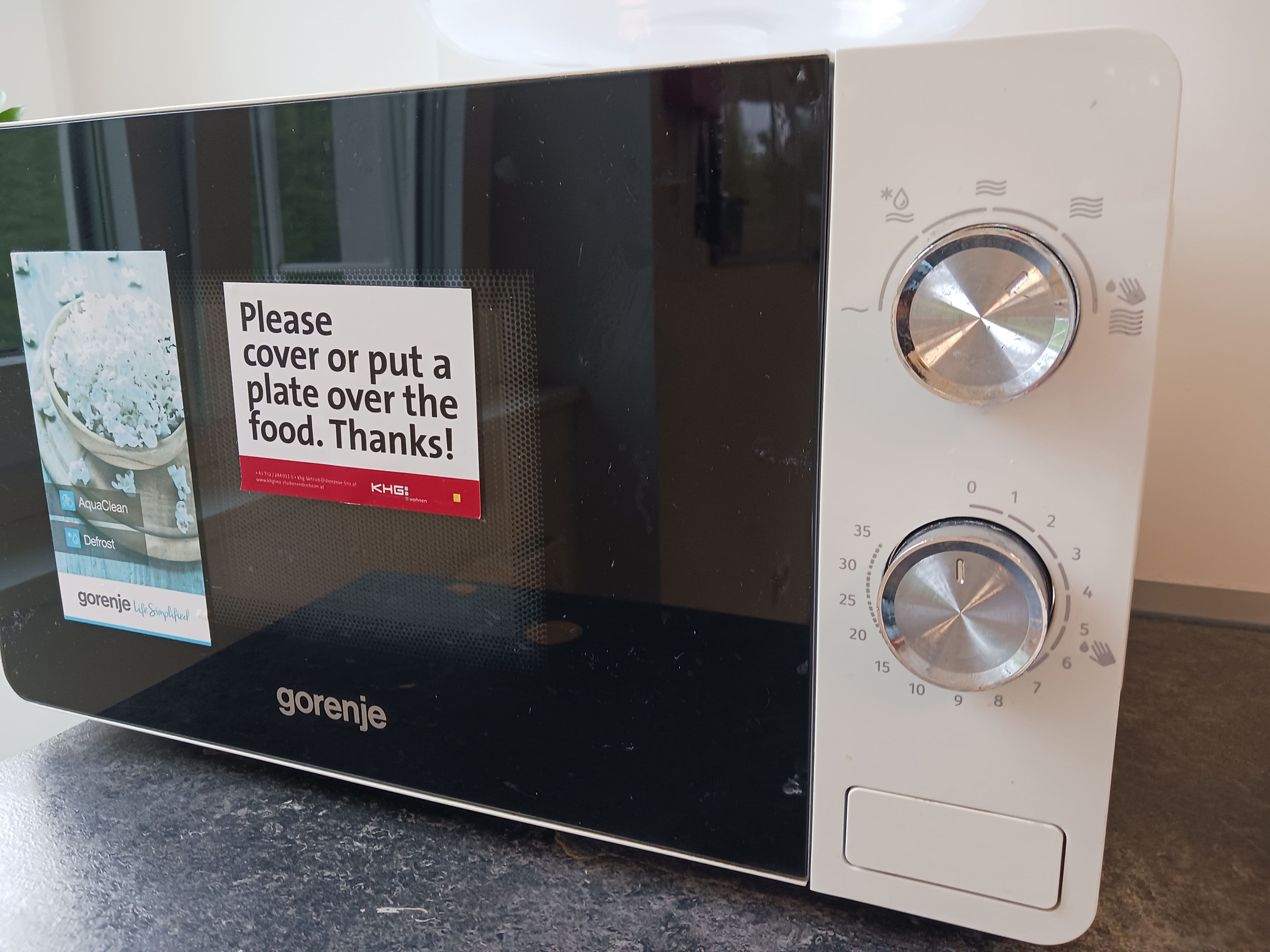

電子レンジやトースター、ドライヤーなど、寮の設備や家電製品はピクトグラムだけで表記されているものが多かった。それらの電化製品はそれぞれの状況に応じた最適なモードを選べるように設計されている。だが、どのボタンが何を意味するのか分からないまま、手探りで使い方を覚えていった。ピクトグラムは本来は非言語でも伝わるようにするためのものだが、それが伝わるためにはある程度の共通認識や文化が前提になっているのかもしれないと思った。これはデザインについて考えさせられる事例だ。

モード選択がピクトグラムだけで表示されている電子レンジ

何気ない風景を切り取る

リンツでの生活が始まった頃は、すべてが新鮮に映り、どの風景を写真に撮ればいいのか迷うほどだった。気軽に写真が撮れるからこそ、何を撮るべきかが分からなくなる。

街を歩いていると、犬の散歩に出くわす。とりあえず、犬を見つけては写真を撮ってみることにした。

犬コレクション

そうして集まった犬の写真を見返してみると、その背景には何気ない街の風景も写っていることに気がついた。犬はすぐに通り過ぎてしまうため、画角にこだわっている時間がない。そのため、観光旅行では撮らないような瞬間や、どうってことのない街の一角が記録されていた。私が風景を選別するのではなく、犬に誘われる形で風景写真になった。「絵になる景色」ではない、「日常の風景」を撮ることができるので、この試みを続けていった。

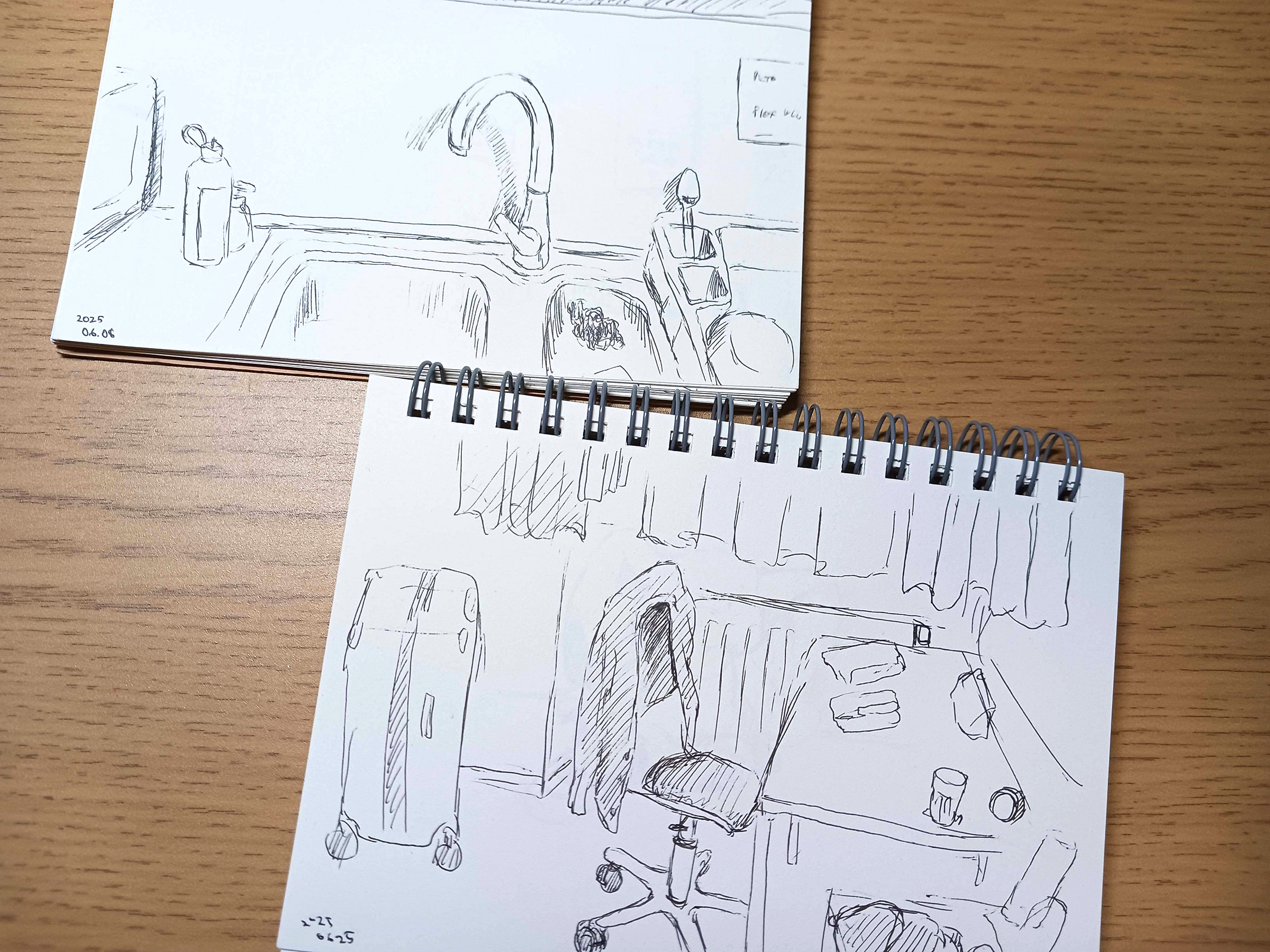

また、スケッチも趣味として続けていた。最初は何を描くか迷ったが、6月に入ると、「この風景はもうすぐ見られなくなる」という思いが強くなった。寮や大学、街の広場など、「覚えておきたい」風景をスケッチした。風景以外にも、部屋の椅子やコンセントなど、すでに見慣れてしまったものに目を凝らしてスケッチした。写真は一瞬で記録できるが、手で描くことで時間をかけて対象と向き合うことになる。それは、慣れ親しんだものを再発見する行為でもあった。

スケッチ

そして生活は終わり、また続いていく

留学生活を通じて、日常を見つめ直す契機を得ることができた。あまりにも快適でスムーズに生活できてしまう便利なインフラに囲まれているからこそ、普段はその快適が何によって成り立っているのかが見えにくくなる。困惑や不便といった、一見するとネガティブなフィルターを通すことで、やっと輪郭を掴めるものなのだと実感した。

私は6月下旬に帰国の途についた。最後の一週間は、見慣れたはずの景色に郷愁を抱くようになった。この頃には、私はリンツの街に対して「親しみ」を感じていたのだと思う。しかし、果てしなく繰り返されるように感じる日常に対する漠然とした「退屈」がそこに伴っていたかというと、少し違う感覚だった。期間限定の留学だからこそ「この生活はいずれ終わる」という意識が常に頭の片隅にあった。短期間での留学生活は、たとえ繰り返しの日常を少し退屈に感じたとしても、その繰り返しが「終わる」という安心感のようなものも織り込まれている。日常を退屈だと感じるのは、その終わりが見えないからだ。だからこの留学期間での「生活」は、終わりが見えているという点では、日常とは言い切れないかもしれない。

慣れない土地で自分の生活を組み立てる経験によって、日常はどのように成り立っているのか、その要素は何であるのかを、改めて観察することができた。一方で、「日常」をテーマに制作しようとすると、個別性やプライバシーが必ず課題になる。そのため、日常美学を扱った作品制作は難しいと感じていた。こうした課題から、修士研究ではこのテーマを一旦諦めたが、留学体験記を日常美学の制作の一つとして取り組んでみようと思った次第でもある。

そして現在取り組んでいる占いの研究は、入学前から取り組んでいるテーマでもある。科学が発達した世の中においても、占いは存在し続けている。「占いは嫌いだ」という人も多いが、それは逆に「占いが存在することを誰もが知っている」という証拠にもなる。このように生活に溶け込んでいる占いの研究は、出発点にある日常美学とどこかで接続できるのではないかという期待もある。

リンツ美術工芸大学へ留学したことによって、たくさんの得難い経験ができた。改めて、支援いただいた先生方や職員の皆さま、気にかけてくれた友人や家族、異国の地で親切かつフレンドリーに接してくれた全ての方々に感謝を申し上げたい。

私はこの留学体験を、ときどき思い出しながら、生活を続けていく。

自分用のお土産

※1 青田麻未 『「ふつうの暮らし」を美学するー家から考える「日常美学」入門』 光文社、 2024

※2 ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクション1』『複製技術時代の芸術作品』(浅井健二郎・久保哲司訳)筑摩書房、1995