2025年春の交換留学レポート① :「学生」としてのリンツ留学体験記

2025年の4月下旬から6月まで、IAMASの交換留学制度でオーストリアのリンツ美術工芸大学に短期留学をした。その体験を「学生」「訪問者」「生活者」の目線でレポートする。

①「学生」としてのリンツ留学体験記

②「訪問者」としてのリンツ留学体験記

③「生活者」としてのリンツ留学体験記

今回は私がリンツで「学生」として体験したことをまとめる。

リンツ美術工芸大学は街の中心部である中央広場に校舎があり、Interface Culturesという学科の交換留学生として所属していた。他にもファインアートやデザインやファッションなど多様な学科があり、校舎内では制作の様子や作品に触れることも多くあった。

私が出会った学生の多くはオーストリア以外の国出身で、交換留学生も含め、ドイツ・中国・ボリビア・コロンビア・ブラジル・ロシア・インドなどさまざまな文化の背景を持っていた。

リンツ美術工芸大学での授業について

リンツ美術工芸大学の校舎

IAMASからの交換留学では授業への出席は任意で、授業概要やカレンダーをチェックして興味のある授業に出席できる。

電子工作やプログラミングなど、「メディアアートらしい」授業もある。ハンズオン形式の講義の中ではツールの使い方だけでなく、それらの技術の背景や今後の可能性などにも言及されていた。

講義形式ではなく、学生が作品案をプレゼンテーションする授業もあった。他の学生の問題意識や制作の取り組みを知る機会となり、先生の丁寧なフィードバックは、聴講する学生にとっても学びが多く得られる。

また、数日間の短期集中で開催されるワークショップ型の授業もある。

「Surplus Supper」というワークショップ型の授業では、キノコの菌床を作った。ワラやコーヒーかすに石灰を混ぜたものを圧力鍋で高温殺菌し、クリーンルームで種菌を混ぜてビニールバッグに詰め、温度・湿度を管理した暗所に保管する。菌糸がまん延したら、ビニールバッグに切り込みを入れて光の当たる場所に移す。すると数週間でキノコが生えてくる。学生同士でキノコの成長を見守り、それが授業後も交流のきっかけになった。育ったキノコは、学校の共同キッチンでバターソテーにしてパンにのせ、その場にいた学生と先生で食べた。講師の先生はキノコなどの菌糸を使った作品を制作しており、「メディアアート」の幅の広さを改めて実感した。

菌床作成から食べるまでの様子

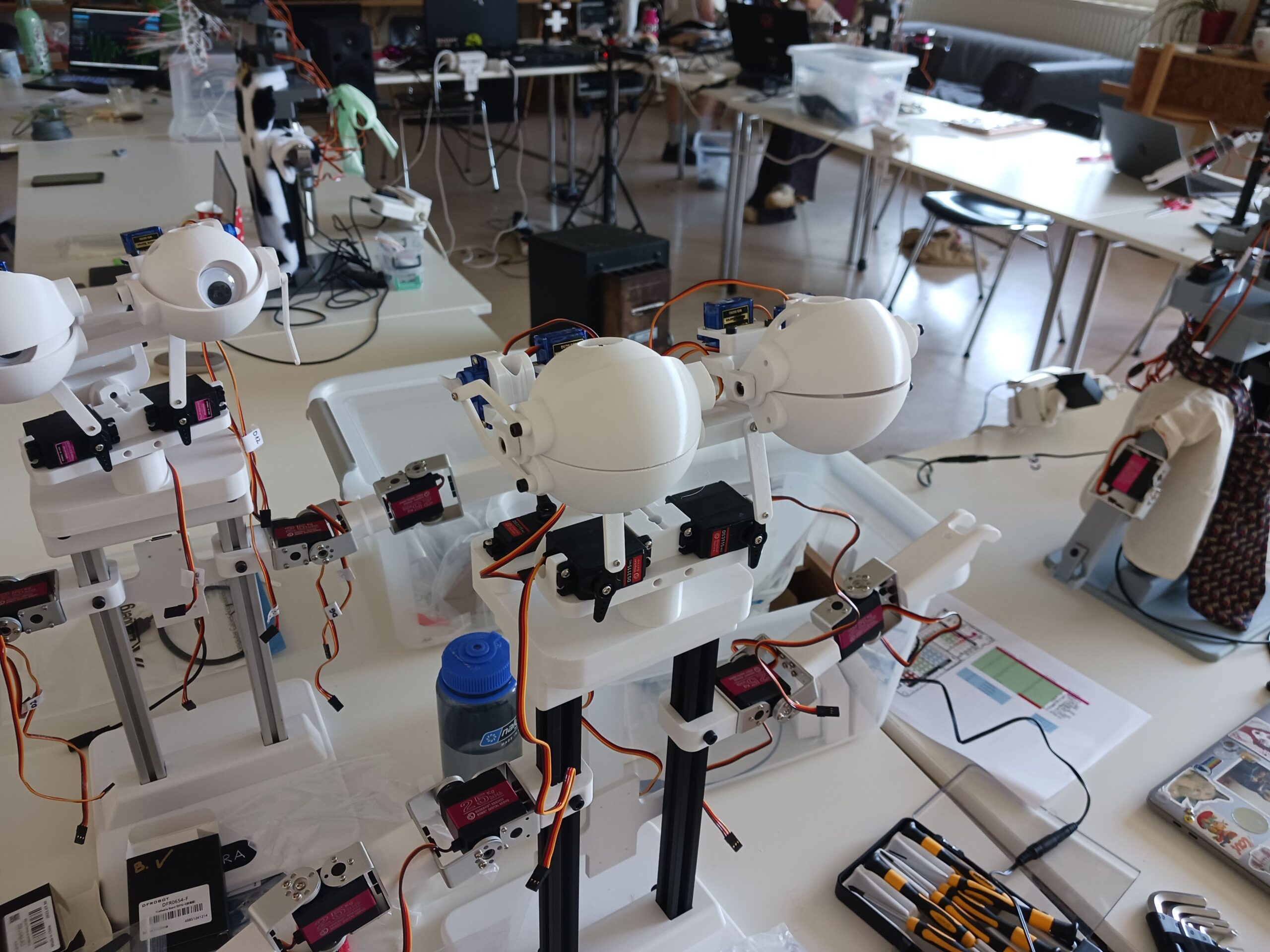

「Robotic Workshop」は、4日間にわたって行われるロボット制作のワークショップだ。スケジュールの都合により、私は初日と最終日のみの参加となったが、授業のイントロダクションでは、四足歩行ロボットの操縦や、脳波によって動きを制御するロボットのデモンストレーションを見学することができた。

ワークショップではロボットの組み立て作業を行い、動作の設定や制御も体験した。講師の先生はIAMASへの留学経験があり、日本の大学で博士号を取得された方で、休憩時間には関西万博や日本の配膳ロボットについて話が弾んだ。

ロボットの組み立て

研究活動

私は「ありふれた日常」について研究したいと考えており、その切り口として「星占い」をテーマにしている。「占いを信じるか」「占いは当たるのか」といった是非ではなく、「占いが私たちの日常に何をもたらしているのか」に焦点を当てている。その中でも、マスメディアから発信される「軽い占い」に注目したいと考えている。というのも、それが当たると信じている人は少ないにもかかわらず、誰もがその存在を知っており、日常生活に自然と溶け込んでいるからだ。

日本では、朝のテレビ番組や新聞に「今日の運勢」コーナーが設けられており、そうした光景はありふれた日常の一部として定着している。このような文化は日本特有のものなのかどうか、その実態を明らかにするため、リンツでの調査を試みた。

リンツの大きな書店には「占い本」のコーナーがあり、オーストリアの新聞にもペンシルパズルなどのエンタメコーナー面に「今日の運勢」が掲載されていた。さらに、論文の書き方に関する授業で占いに関する海外の論文をいくつか調べたところ、西洋文化圏やインド文化圏でも、新聞やテレビ番組で星占いのコーナーがあることは普遍的であると序文で触れられていた。こうしたことから、広い文化圏において星占いをはじめとした「軽い占い」がエンターテインメントとして受け入れられていることが分かった。

また、私の研究概要をリンツ美術工芸大学でプレゼンテーションする機会があったが、「占いが日常に存在している」ということに対して、他の学生が疑問や違和感を示す様子はなく、むしろ共感として受け入れられた。質疑応答の場面では、コーヒー占いや卵占いなど、様々な文化における占いの話題も挙がった。

私は当初、日本では特定の宗教を信仰している人が少ないため、占いが広く受け入れられているのではないかと考えていた。しかし今回の調査を通じて、占いの受容は宗教的信仰とは必ずしも関係があるわけではない、ということが見えてきた。そこから占いの「普遍性」に着目しながら、今後の制作や調査を進めていきたいと考えている。

書店の占い本コーナー

外国人としての自分

「リンツ美術工芸大学の学生」であると同時に「IAMASの学生」として学んだこともある。それはIAMASのCollaborative Design Research Projectで取り組んでいる、外国人支援に関する視点だ。このプロジェクトでは岐阜県に住む外国人(技能実習生など)に向けて、行政や福祉などの情報をどのように届けるかを模索している。留学前の3月には、ベトナム人とインドネシア人の方にインタビューする機会があった。彼らは「重要な情報はGoogle翻訳を使って読んでいる」と語っていた。そして私自身も“外国人”としてリンツに滞在する中で、まさに同じ状況に直面した。

寮のルールや掲示物、スーパーでの買い物、飲食店のメニューなど、あらゆる場面で翻訳をかざす。翻訳の精度も完璧ではないが、ある程度の内容を理解するには十分だ。しかし手書きの文字は角度によって翻訳結果が変わったり、ラミネートされた掲示物は光を反射して読み取れないこともあった。

また、日付の表記も文化によって異なる。オーストリアでは「日/月/年」の順で表記するため、2025年6月12日を表す「12.06.25」が「2025年12月6日」と誤って翻訳されたこともあった。私たちは機械の目とデータベースを通して情報を得るようになっており、外国語で何かを伝えるためには、機械を介した情報のやり取りを意識する必要があるかもしれないと感じた。

今回の留学では「授業で学ぶ」以上に、多くの学びや気づきを得ることができた。リンツの学生はみんなフレンドリーで、キッチンでコーヒーを飲みながら自身の過去作品を見せてくれたり、参考になりそうな資料を紹介してくれたりした。それぞれがキッチンで作る料理を見ているだけでも、その人の中で培われた文化の個性が見えて楽しいものだった。

先生も学生も、私の拙い英語から意図を汲み取ろうとしてくれていたことが嬉しかった。Google翻訳は便利な道具だが、それだけではこぼれ落ちてしまうものがあるということも強く感じた。