2025年春の交換留学レポート②「訪問者」としてのリンツ留学体験記

2025年の4月下旬から6月まで、IAMASの交換留学制度でオーストリアのリンツ美術工芸大学に短期留学をした。その体験を「学生」「訪問者」「生活者」の目線でレポートする。

①「学生」としてのリンツ留学体験記

②「訪問者」としてのリンツ留学体験記

③「生活者」としてのリンツ留学体験記

今回は私が留学中に「訪問者」として異文化やアート作品に触れた記録をまとめる。

リンツ市内

リンツ市内には多くのアート施設がある。

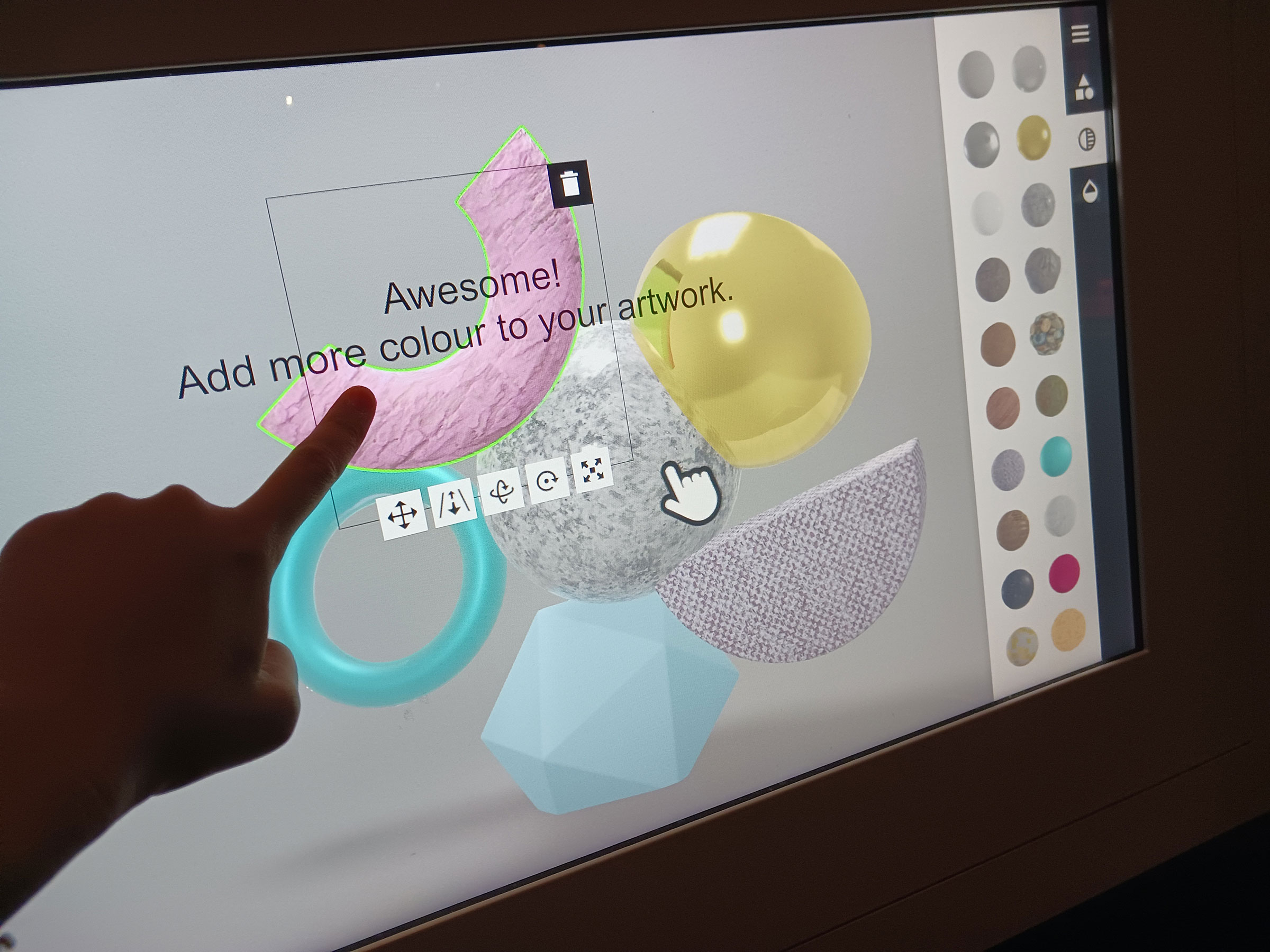

まず訪れたのは、アルス・エレクトロニカ・センター。毎年9月にはメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」が開催される。センターには、パラメーターの調整によって出力が変化するインタラクティブなメディアアート作品などが展示されており、子どもから大人まで楽しめる内容となっている。

ドナウ川に面したガラス張りのレントス美術館は、所蔵している絵画作品や現代アートの企画展などが開催されていた。

アルス・エレクトロニカ・センター

リンツ城博物館は広大で、美術作品だけではなく工芸品や硬貨や家具なども展示されている。自然科学ゾーンには剥製の他に生きた魚が泳ぐ水槽もあり、幅広い分野にわたる展示が展開されている。特に、蛍光ピンクと黒を基調にした自然科学ゾーンの構成は、この分野の展示としては新鮮で強い印象を受けた。

リンツ城博物館の自然科学ゾーン

オーストリアで2番目に大きな新大聖堂は荘厳な雰囲気で、芸術的なステンドグラスも見ものだ。リンツ市内には教会がたくさんあり、どの教会も外装はシンプルだが内装は豪華だった。教会それぞれに、意匠を感じることができる。5月にリンツ市内の教会各所でイベントが開催される日があり、楽器演奏や子供向けのワークショップやパフォーミングアーツなど、様々なプログラムが展開されていた。教会は格式高いイメージがあったが、意外と身近な場所なのだと感じた。

弦楽器の生演奏とダンスのパフォーマンス(新大聖堂)

ウィーン

オーストリアの首都ウィーンには、留学中に2回訪れた。1回目は学校の遠足で、クンストハレ・ウィーンという現代美術センターを見学した。私がリンツに到着した日はちょうどイースター休暇中だったので、この日が多くの学生と初めて顔を合わせる機会にもなった。遠足では「Radical Software: Women, Art & Computing 1960–1991」という、コンピューターと女性をテーマにした企画展を鑑賞し、出展アーティストによるトークイベントも特別に開催された。個人的に関心のあるテーマで構成された作品群を鑑賞でき、とても貴重な体験となった。

「Radical Software: Women, Art & Computing 1960–1991」展示作品

2回目のウィーンは帰国直前に訪れ、美術史美術館を見学した。前回は地下鉄で移動したが、この日は駅から30分ほど歩いてみた。壮麗な歴史的建造物が随所にあり、広い道路と大きな街路樹で「首都」としてのスケールを感じさせる街並みだった。

美術史美術館は外装も内装も豪華絢爛で、どこを切り取っても絵になるような空間に圧倒された。展示されている作品は美術史の教科書に載っているような名作ばかりである。特に印象的だったのはティツィアーノの絵の大きさだ。離れて見なければ全体像がわからないほど大きかった。実物を前にして、絵の細部を見ることができたことに加え、教科書では伝わらないスケールを体感することができた。

ウィーン美術史美術館の内部

巨大なティツィアーノの絵画

アイルランド

5月上旬にアイルランドを訪れた。

首都ダブリンの街並みはオーストリアとは異なり、どこか都会的な印象を受けた。レンガ造りの建物と近代的なビルが混在している。

ダブリンの街並み

ダブリン大学には、トリニティ・カレッジ図書館がある。ロングルームには大きな本棚と古書が並ぶが、現在は古書修復のため、ほとんどの棚が空であった。これはむしろ珍しい光景かもしれない。わずかに残る本は傷みが激しく、修復の必要性を感じさせるとともに、長年にわたり多くの人々がここで本を読んできた知的探求の歴史を感じた。

トリニティ・カレッジ図書館のロング・ルーム

トリニティ・カレッジ図書館に所蔵されている本

ロングルームの奥には《Gaia》という現代アートが展示されている。図書館の「18世紀の建物と貴重なコレクションを守り未来の世代へ引き継ぐ」という意図が、この作品の地球への思いと合致しているらしい。《Gaia》は回転しているので、低いモーター音が常に鳴っていた。この作品が「空間に適しているか」については意見が分かれるところではないかと思った。

ロングルームに展示された《Gaia》

また、ダブリン中心地にある国立美術館では常設展が無料で公開されており、無料とは思えないほどたくさんの絵画作品が展示されていた。日本の美術館は白い壁が一般的だが、壁の色彩が鮮やかだった。

アイルランド国立美術館

アイルランドの西側にある港町のゴールウェイにも足をのばした。街の色彩はカラフルで、にぎやかな印象を受けた。リンツの街はここに比べるとパステルカラーの建物が多い。こういった色彩感覚は、文化や風土からどのような影響を受けて育まれるのだろう?と気になった。

ゴールウェイの街並み

バウハウス(デッサウ校)

6月にはドイツにある、バウハウス・デッサウ校を訪れた。バウハウスは芸術とデザインの教育機関で、1919年から1933年のわずか14年間の歴史ながら、20世紀のデザインに大きな影響を与えた。ドイツ国内で何度か移転した中で、デッサウ校は2番目の校舎に当たる。

ここでは、かつて学生寮だった建物に宿泊できるほか、作品や資料を展示するバウハウス・ミュージアム、教員(マイスター)の住居だったマイスターハウスも見学可能である。

IAMASの授業でもバウハウスはしばしば取り上げられるが、映像や写真で見ていたものを実際に目にする貴重な機会となった。作品そのものだけでなく、展示什器のデザインや色彩も洗練されており、触れて体験できる展示もあった。バウハウスの教育や理念を多角的に知ることができる施設だ。

バウハウス・デッサウ美術館

デッサウは緑の多い環境であり、マイスターハウスでは鹿を見かけた。大きな木が多いので木陰が心地よく、夏至が近いこの時期は日没が21時近くなので昼が長い。バウハウスの学生たちが勉強していた環境を体感して、この環境だからこそ培われた感性があるのだろうと思った。

マイスターハウス

見たことのある、初めて観る景色

様々な作品や展示方法、建築物やそれを取り囲む環境を体感したことで、制作におけるヒントをたくさん得ることができた。

自然環境や思想や言葉など、日常を取り巻く細かなことが積み重なって、文化になっていくのだろうと感じた。

私が撮った多くの写真は、他の誰かも似たような写真を撮っているのだろう。写真を見返しながら、事前情報を調べていた時に見た写真と同じような写真を撮っていると思った。むしろそれを再現するために写真を撮っているのかもしれない。異国の地での私の振る舞いは、やはりいち観光客なのだ。

そういった「わかりやすい体験」に回収されないように、目を凝らして自分なりの発見をしていく力が、情報が溢れる世の中では必要になってくるのではないか。そう考えつつ、果たしてそれは可能なのだろうかとも思いながら、撮りためた写真を眺めていた。