教員インタビュー:小林茂教授

デザイナーか? プロデューサーか?

- IAMASには本当に多彩な教授・講師がいらっしゃいますが、そのなかでも小林さんの肩書きを説明するのは難しいと思います。過去には電子楽器のサウンドデザインもやってらっしゃいましたし、現在では教育機関と企業を結ぶプロデューサー的な仕事もしてらっしゃいます。

「IAMASの教授です」と言えば簡単なんですけどね(苦笑)。自分自身、デザイナーを名乗るのも不思議な感じがありますから、肩書き問題は難しいですね。

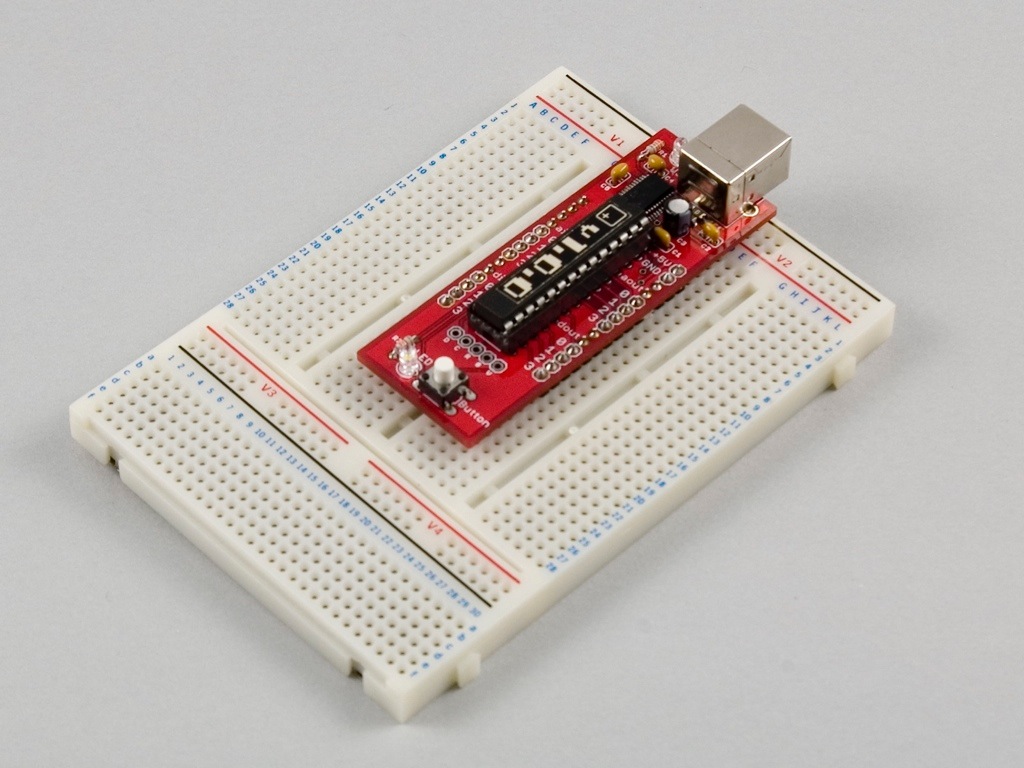

- それをふまえて最初に「Gainer(ゲイナー)」についてお聞きするのがよいかな、と思っています。Gainerは、物理世界と情報世界をつないで新たな体験を生み出そうというフィジカルコンピューティングのためのツールキットで、2005年に開発が始まって以来、さまざまなメディア・アートの作品に活用されてきました。

僕がIAMASに移ってきたのが前年の2004年だったんですよ。当時の学生たちから、コンピューターとセンサーやアクチュエーターをつないでインタラクティブな作品を作りたいという声を多く聞いていました。すでにいくつかのツールはあったのですが、購入して実際に使ってみると使いにくいものが多かったんですね。便利な機能は用意されているんだけど、その外に向けて一歩はみ出すようなものを作ろうとすると自由度がなかったり、逆にエンジニア寄りすぎて専門的なスキルを持っている人でないと歯が立たないものが多かった。だからワークショップを開いてみても、初回はわっと集まるんだけど、2回目の参加者は一人だけ、みたいな状態が頻発していました。

こういう状況への不満や問題意識は僕だけじゃなく、周囲の教員や学生にも共有されていて、じゃあ特にデザインやアートに関わる人向けのツールキットが必要なんじゃないかという議論が起きて、そこからGainerの開発が始まったんです。半年間くらいかけて作って、2006年3月に横浜で開催したIAMASの展覧会でお披露目したのが最初です。

フィジカルコンピューティングのためのツールキット《Gainer》 撮影:高尾俊介

フィジカルコンピューティングのためのツールキット《Gainer》 撮影:高尾俊介

- Gainerは作品ではなく、その制作を助けるツールですよね。そういった土台から構築していく姿勢があるのも、IAMASの特長であると思いますし、現在に続く小林さんのスタンスにも通じるものではないでしょうか?

そうですね。僕は電子楽器メーカーで電子楽器を作るところからキャリアをスタートしたのですが、楽器ってやはりプレイヤーがいないと成り立たないんですよ。

楽器とプレイヤーがセットになることで新たな作品が次々と生まれていくという実感を強く持っていたのでツールへの関心は一貫してあります。

それと、Gainerに関しては発表したタイミングもよかったと思っています。当初はデザインやアートに関わる人向けのものとして作り始めましたが、例えば家電メーカーのデザイン部の人から「自分たちでも使いこなせるようになりたい」というコンタクトがあったりもしました。 PowerPointを使ったプレゼンテーションでは伝わらないチャレンジをしたいだとか、自分たちの手を動かしてかたちにしてみたいというニーズが、商業の分野でも芽吹き始めていた時期だったんですね。

《Gainer体験コーナー》 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

《Gainer体験コーナー》 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

イノベーションを生む秘訣

- そういった時代の変化は、現在の小林さんの研究・活動にも影響を与えていそうです。

あると思います。研究分野に「イノベーションマネジメント」と書いていて、主に取り組んでいるのは資源の限られた中小企業やスタートアップ、個人のメディアアーティストが、画期的な何かを世の中に送り出したいけれど、大きなリスクは取れないといったときの支援です。Gainerはまさにそのモチベーションから立ち上がったものでしたし、ツールキットとして提供することで思わぬ人々が思わぬ使い方をするという経験をしました。そこで、ワークショップを積極的に提供するとか、マネジメントやファシリテーション関連の本を書くとかに展開していった感じです。外から見るとすごくバラバラに見えると思うんですけど、自分のなかでは意外とつながっているんです。

- 2013年頃にテクノロジー系のメディア『Engadget』日本版が立ち上げたイベント「Engadget電子工作部」に主催者側で参加したのも、その一例ですね。

海外のガジェットを紹介するばかりでなく、日本から世界に面白いものを発信したいという当時の編集長の野望を受けて始まりました(笑)。最初は本当に手弁当のイベントだったんですけど、多様なスキルを持つ人々が集まって手を動かすと、1〜2週間くらいの限られた期間でも面白いものが次々と生まれたんですよ。その手応えをもっと広げられるかもしれないということで、『Engadget』さんがIntelやauなどのスポンサー企業を見つけて徐々に拡大し、参加したチームからは実際にハードウェア系のスタートアップも生まれたりして、当初の僕らの想像を超える盛り上がりがありましたね。

- いまやあちこちで当たり前に行われているハッカソンの最初の例と言えるでしょうか?

ソフトウェア系のハッカソン自体は僕らがやる前からありましたし、ハードウェアも含めたイベントもすでに日本で開催されていましたから僕らが最初とは言えないですが、かなり早かったとは思います。似た取り組みがそんなになかったから創造性を刺激された部分がかなりあって、『Engadget』というメディアの上に、もう一つのサブメディアを作ることができた手応えはかなりありました。

あと、これは僕の性格なんですけど、同じことを繰り返すのは苦手なんですよ。飽きっぽい(苦笑)。同じことを繰り返せば当然完成度は上がるけれど、毎回違うことをしてリスクのあるなかでギリギリのことをやるほうが面白いに決まってる。かといって、「リスクを取りすぎて大失敗しました。すみません!」だとチャレンジし続けるチャンスが失われてしまいますから、それこそイベントを繰り返すなかで成功/失敗のバランスがだんだんと理解できてきた感じです。いまはルール設計や参加規約といったイベント当日までのルール設計でだいたいの見通しは立つようになっていて、そういう意味でも然るべき人に集まってもらうってことがいちばん重要だなと思うし、それは現在の多くの仕事にも通じる知見です。

2018年から岐阜県内企業向けに開催しているワークショップ「岐阜イノベーション工房」の様子

2018年から岐阜県内企業向けに開催しているワークショップ「岐阜イノベーション工房」の様子

多様さと深さの「あいだ」を狙う

- 近年取り組んでいる「Archival Archetyping」について教えてください。20世紀前半イタリアの画家、ジョルジョ・モランディの作品をテーマにした人工知能をつくっているとうかがいました。

このプロジェクトを始めた背景には、IAMASで教える中で抱いてきた問題意識があります。アート、デザイン、工学、社会科学など多様な分野出身の学生と教員がごちゃ混ぜになって、そこからさらに多様な性格が生まれてくるのがIAMASの非常に面白い特質ですが、いっぽうでその多様性が一つの議論を深めることを難しくしているとも思うんです。

もちろん工学部のように専門性の濃さでタコ壺化してしまって自由度が失われても困るけれど、自分と同じ専門分野の人が周囲に数人いて、そのなかでコアなディスカッションができれば、幅は狭くても、深さのあるものを作れる余地がある。多様さと深さの「あいだ」のようなものをIAMASに作れないかと思って始めたのが、このプロジェクトです。

- テーマを人工知能にしたのはなぜでしょうか?

社会的に注目度の高い分野というのが理由の一つ。また、科学や工学だけでなく哲学方面からも入っていくことのできる間口の広さと深さがあるからです。それから実際的な問題として、IAMASでも毎年1〜2名は修士研究として人工知能に関するものを選ぶ人がいるからです。でも一人きりでの研究・制作では深まりに限界があるし、教員側も深いアドバイスができない。歯がゆい思いがありました。

- 「Archival Archetyping」には、研究代表者の小林さんのほかに詩人・編集者の松井茂さん、メディアアーティストのクワクボリョウタさんも加わっています。

三者三様の知見で人工知能とアーカイブについて考えてみようというのが、今回の試みの要点ですね。

松井さんは「Archive(記録)」の専門家で、彼から「アーカイブというのはそこから新しい創造が生まれてくるようなプラットフォームなんです」という話を聞いていたんですが、世の中に存在するアーカイブはなかなかそういう風には機能していないですよね。

同じくアーカイブの観点で言うと、クワクボさんの作品に《10番目の感傷(点・線・面)》(2010-)というインスタレーション作品があるのですが、ミリ単位まで調整してまったく同じ展示状態の再現をしようと思っても、結局本人が現場に行って設営しなければ再現できない、という話を聞いていたんです。これもアーカイブの問題が顕在化している一例だと思うんです。アーティストが作品を作るということは、完成までの数限りない試行錯誤のプロセスに多くの情報が宿っていて、完成したものだけを正確にトレースしても十分な記録はできない、ということだと思うんです。

では、どうすれば本当に作品をアーカイブすることが可能なのか? そこで注目したのが人工知能を実現するための技術の一つ、機械学習です。さまざまな情報をインプットすることで、ある作者の、ある作品に特化したアルゴリズムを作りだせないか、その時点の作者の思考や癖を反映させた「鏡」を作り出せないか、というのが「Archival Archetyping」のコンセプトです。

- 機械学習のためのソースとしてモランディの作品が選ばれたのですね。しかし、モランディの作品は生涯通してほぼ一貫して机の上の瓶や壺を描き続けたミニマルなものです。そこからアルゴリズムを発見するのは難しいのではないでしょうか?

たしかにパッと見るとそうなんですが、年代順に作品画像を並べていくと、そこには変化を発見できるんです。むしろ例えばピカソを選んでいたとすると、遺した作品数があまりにも多すぎるし、スタイルも時代によってころころ変わるのでアルゴリズムを抽出しづらい。

もちろんかといってそんなに単純にモランディの一生を扱っていいのか、という議論はあるのですが、面白いのは丁寧に各時期の作品を見ていくことで、モランディの創作における思考や技術の変遷を追体験する感覚が芽生えてくることです。作家本人の頭の中に入ることはできないにせよ、「この人はもしかしてこんなこと考えてたんじゃない?」っていう体験を得ることはできるかもしれません。

《モランディの部屋》 ディレクション:クワクボリョウタ、開発:小林 茂、解説:松井 茂、3Dモデリング:大谷 芳之、リサーチ:張 心祈、daisukelab

《モランディの部屋》 ディレクション:クワクボリョウタ、開発:小林 茂、解説:松井 茂、3Dモデリング:大谷 芳之、リサーチ:張 心祈、daisukelab

農耕的思考でプラットフォームを耕す

- 作品そのもののアーカイブというよりも、制作プロセスのアーカイブになっていくわけですね。最近の人工知能関連のニュースでは、亡くなった漫画家や歌手の人工知能を作れば彼らの新作を生成できる、といったゼロからの創造に価値を見出すものが多いですが、「Archival Archetyping」では、人工知能を人間の驚きや創造性を助けるものとしてとらえている気がします。

人工知能というフラットなようでフラットではないテクノロジーをどのように捉えるかが重要です。私としては、大変な作業を自動化しましょうとか、高い人件費を抑えるために人工知能に置き換えましょうといった議論よりも、人の好奇心が刺激されて創造のループが生まれていくことに興味があるし、期待しています。他のワークショップにしても、そのシステムのなかできれいに完結しないことをいつも心がけていて、仮に不満の残る状態で終えたとしても、そのモヤモヤが一週間後、一ヶ月後に尾を引いて、気づきや変化をもたらすものであればいいと思うんです。

今回「Archival Archetyping」で作った《モランディの部屋》(2019)は、作品を体験した人それぞれの作品ができあがっていくものですが、一目見ただけで圧倒されるような完成度の高いものを作ることが目的ではなくて、鑑賞者自身がその仕組みの中に入り込んでいくことで眠っていた知的好奇心が反応してくることを狙っています。それはモランディについてもっと知りたいと思うことでもいいし、瓶や壺の新しい配置を試してみよう、といった創作に関わる好奇心でもいい。自分なりの別の楽しみ方を見つけるためのプラットフォームでありたいと考えています。

最初の電子楽器を設計していた頃の話に戻りますが、当時いちばん面白かったのは、演奏者が自分も想像していなかったような使い方をした瞬間だったんです。つまり、そのときの経験をいまも引きずっているのかもしれません(笑)。もしも自分がアーティストだったら、自分の表現分野で最先端にいたいだろうなと思うんですが、その欲望よりも、そのジャンルのフィールドに水や種を播いておいて、それにみんながどんな風に反応して、どんな使い方・育て方を発明するかを見ていたい気持ちがやっぱり強い。農耕的・発酵的な思考なのかもしれないですね。

小林茂 / 教授

オープンソースハードウェアやデジタルファブリケーションを活用し、多様なスキル、視点、経験を持つ人々が協働でイノベーションに挑戦するための手法や、その過程で生まれる知的財産を扱うのに適切なルールを探求。著書に『Prototyping Lab第2版』『アイデアスケッチ』など。岐阜県大垣市において2010年より隔年で開催しているメイカームーブメントの祭典「Ogaki Mini Maker Faire」では総合ディレクターを担当。

インタビュアー・編集:島貫泰介

撮影:八嶋有司