「IAMAS 2020」から見えてきたこと

初めてIAMASを訪れた。ソフトピアジャパンセンタービルに滞在したのは、2月23日の13時頃から18時過ぎまで。「第18期生修了研究発表会・プロジェクト研究発表会」をくまなく見るに足る時間はなかったが、会場を回りつつ何人かの学生や先生方のお話を伺い、トークイベント(「映像の質感」ゲスト:岩井俊雄)も聴講することができた。充実した時間を過ごしたが、発表会について「総体的に」語ることにはためらいを覚える。なぜか。急いで付け加えるなら、これは決して否定的な意味ではない。

会場で最後に体験した、修士一年生の関連企画での出来事が象徴的だった。全周観察型の立体ディスプレイを用いた《Prototype for Project Boica》を発表したのは三木悠尚。彼との会話を通して、筆者が予備知識なしにこれを見た印象と、本発表の背後にある作者の意図が全く異なることが明らかとなり驚いた。簡単に記述すると、筆者はその幽冥な有様にゾーイトロープなどに連なる映像表現の味わいを見出し、新しいテクノロジーとノスタルジックな様相のコントラストを感じた一方で、作者の動機はプロダクトデザインの現場でのこの技術(ないしは表現)の活用の模索にあった。このいわば「すれ違い」は表現の巧拙に由来するのではなく、作者(デザインに軸足)と筆者(現代美術に軸足)のそもそもの立ち位置の違いによる。このような、いわば異なる足場が入り組んで構成されている場所がIAMASの特色であり、そこに学び舎としての面白みがある。

もう一つ例を挙げる。同じく関連企画で発表されたミズタニタマミの《After the Dream》は、筆者にとって親しみやすいアプローチの作品である。IAMASを擁するIT産業拠点ソフトピアジャパンセンターそのものに着目し、主に映像コンテンツとパフォーマンスから成る。設立から20年以上経た今、意味が脱臼した事象や奇妙に取り残された物事を、可笑しみと共に提示する。こうした手法は大雑把に言ってしまえば非常に現代美術的であり、筆者にとって先ほどの例とは対照的で、馴染み深い。が、作者によれば学内では意図を理解されないことも多いという。表面的な面白さをあげつらっただけに見え、こうした振る舞いそのものに何らかの意義や利得を見出すことができないからだろう。ここで重要なのは、どちらの立場が正しいかということではなく、このようないわば摩擦のあるやり取りを通じて、作者がそうした「わからなさ」を常に誰か(フィールドの異なる学生や講師たち)から示し続けられる、ということのもつ、ポジティブな意味である。

つまり、学生たちはそれぞれの足場、その専門性を掘り下げる途上で、別の場所に立っている学生からの思いがけない示唆を受け取る。あるいはそうしたメンバーで共同プロジェクトを進めることで刺激され、自身の表現の強度を高めることに繋がる可能性もある。同僚たちからの一見不条理な問いかけは、思いがけないヒントとなり得るし、あるいは自分の目的地に別の学生が別のやり方で辿り着いていることに気づき、異なる研究の間に相似形を見出すかもしれない。

であるから、ただ自分の足元のみを見つめ続けていてもここに来た意味はない。新しいテクノロジー自体の探求に没頭することで導き出される創造性は必ずあるとはいえ、追求すべきは新規性それそのものではない。いわゆるメディアアートと呼ばれるジャンルで先駆的な作品を発表してきた岩井の作品と、知らずに同じ着想で作品を作ってしまったという学生の発言があった。あるいは、自らのアイデアを誰かが先に実現していないかを気にするという発言に同感する学生も多いようだった。この類の憂慮はもちろん理解できるし、そうした比較行為による気づきは重要だが、問題は新しい技術やアイデアをひとつの道具あるいはプラットフォームとして精錬し、それによっていかなる創造性を展開できるのか、またはこれまでにない批評的視点を得ることができるのか、という点ではないか。

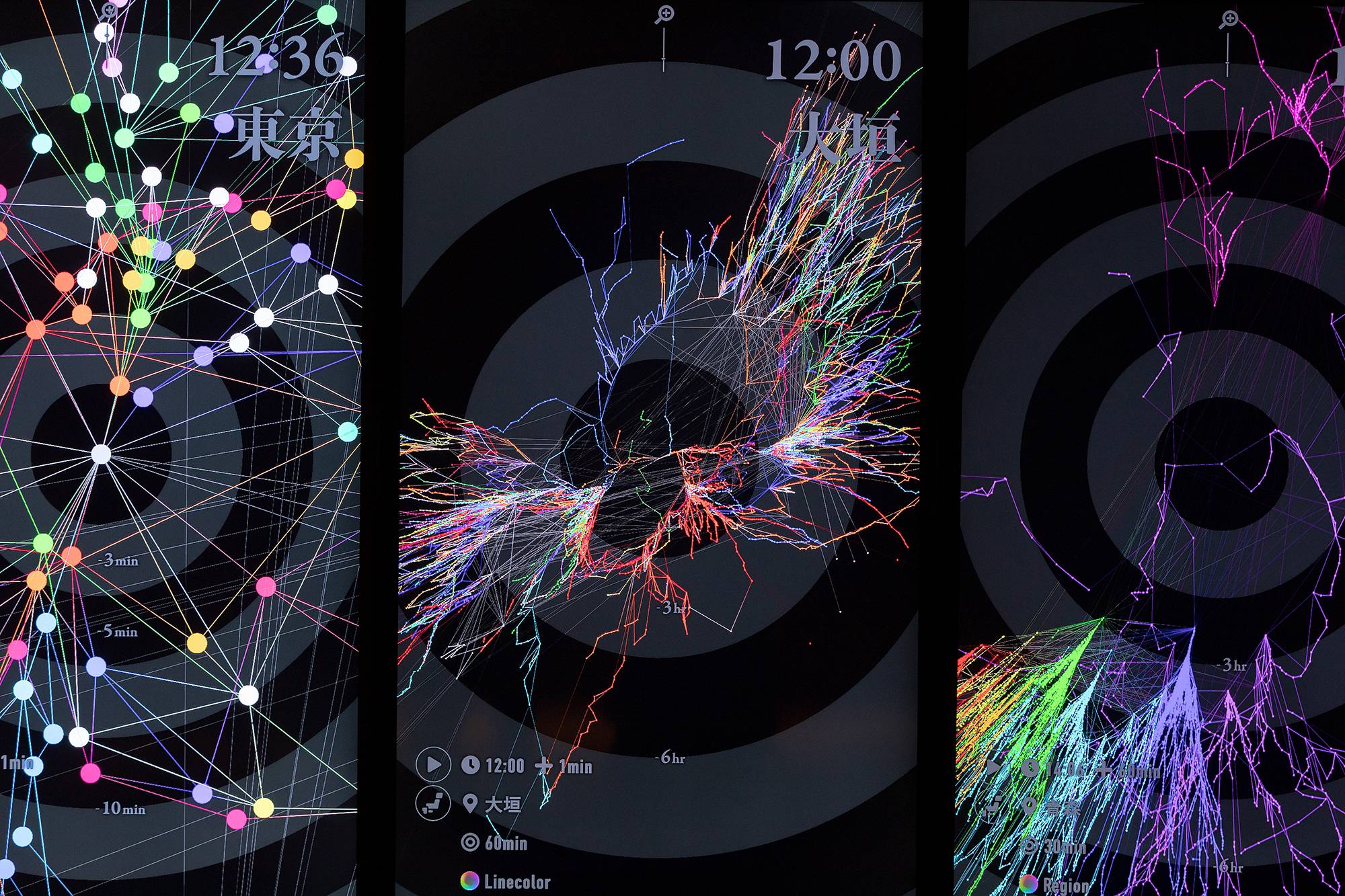

そうした意味では、アーカイブであると同時に、新たな創造行為のためのアーキタイプを生み出すことを目指すArchival Archetypingのプロジェクト発表は刺激的だった。《モランディの部屋》では機械学習したいわば眼を通して、鑑賞者がモランディの作品世界に似た平面を構築することができる。機械学習は昨今美術作品の修復等にも用いられ始めたが、美術館に勤務する筆者の立場から言えば、作品理解と創造性の誘発を同時に叶える鑑賞教育ツールとして可能性のある提案だと感じた。また《芸術祭来場者を対象とする、芸術と政治に関する意識調査と機械学習を活用した分析「あいちトリエンナーレ2019」》は、統計学の射程を大きく広げ、単純化されがちな鑑賞者像の立体的な把捉可能性を示すものだった。また、大野正俊の《時間軸時間軸変形地図》も同様に、鑑賞者が自ら設定を変更する行為そのものが創造性を誘発する、視覚的にもインパクトの大きな作品であった。

大野正俊《時間軸時間軸変形地図》

大野正俊《時間軸時間軸変形地図》

もちろん、新しい技術やメディアへの体当たりの醍醐味を味わうことができたのも、発表会を通じて楽しい経験だった。VR技術に新たな映像編集の面白さを見出そうとする佐々木耀の《交わる視線/重なる視線》、MRデバイスを用いて音楽パフォーマンス空間の新たな可能性を追求する伏田昌弘。いずれも今回の発表を通じ、さまざまなフィードバックを得たことだろう。今後のさらなる充実を期待したい。

伏田昌弘《Avatar Jockey》

伏田昌弘《Avatar Jockey》

これまで取り組んできた表現行為とは違ったアプローチを試みた小村雅信や安岐理加の発表は、それぞれが表現者として踏み出すべき次の一歩を探る意味があったと思われる。既に多くの場でグリッチを用いた作品を発表してきた小村は、制作から離れ、その技術や系譜について論じ発表した。ローカルな場と人の流れに関心を持ち活動を続けてきた安岐は、《その島のこと》で延縄漁を巡る人の移動について、主にテキストと映像を用いてまとめていた。

安岐理加《その島のこと》

安岐理加《その島のこと》

IAMASが特別な学びの場であるのは、バックグラウンドや専門性がそれぞれに大きく異なるメンバーで、ゼミやプロジェクトを通じて一定の時間を過ごし、互いの眼差しを意識しながら研究を進めることができるということに尽きる。電位差が大きい物体の間に突然火花が散るように、思いがけないスパークがそこにはあるはずだ。深い没入と思いがけない跳躍が、彼らの今後を新たな光で照らすことだろう。この発表会ではさらにもう一段階開かれ、卒業生をはじめ学外から訪れる人々の目によっても磨かれる。いわゆる作品展示に近いかたちで発表を行う学生は、そうしたいわばよりニュートラルな目に見られることをより意識すると良いのではないだろうか。発表作品のどの部分が核になるのかを改めて確認し、そのノイズとなる要素を展示環境や作品そのものからなるべく減らす。また、技術的な説明を事細かに細くする必要はないが、技術面での必然性は自分の中で簡潔に言語化しておくことが求められる。その上で、その作品がもつ創造性、またはそこから導き出される批評性を、本人が見失わないことこそ肝要であるだろう。無事に修了した学生たちの、更なる展開に出会える日を楽しみに待ちたい。