体感を共有することについての一考察──Archival Archetypingによるワークショップ「インタラクティビティを再定義する」レポート

Archival Archetypingとは、作者が作品を制作する段階から、創造的行為を新たな創造のために機械学習モデルとして記録、保存することにより、アーカイブとアーキタイプを同時に実現しようという考え方に基づくプロジェクト科目です。

オンラインで実施された「IAMAS OPEN HOUSE 2020」へのプロジェクト企画として、7月25、26日の2日間、ワークショップ「インタラクティビティを再定義する」を実施しました。短期間の参加募集にも関わらず、定員を超える応募があったことも踏まえ、AAのメンバー丹治圭蔵(M1)が、レポートします。

私的な話で恐縮だが、もともとメディアアートについては門外漢であった筆者が、IAMASに入学し、勉強する中で、日本語で双方向性と訳される「インタラクティビティ」という概念が重要なトピックであることがわかってきた。しかし、よくよく考えてみると、人間同士のやりとりにおいては、そんなのあたりまえではないか。他方、現代アートでは、ソーシャリー・エンゲージド・アートと呼ばれる社会性を備えたマクロな傾向の作品が馴染んでいるのに、なぜメディアアートにおいては、いまだに限定された動作環境における「インタラクティビティ」という、窮屈さを感じる概念が取り沙汰されているのか。「インタラクティビティ」そのものを考える以前に、どうしてこの枠組みで考えるのか、ということが大きな疑問だった。そして、その理由の考察こそが、メディアアートのコンテクストに止まらない「インタラクティビティ」の接点になる予感がしていたのだ。そんな関心から振り返ってみると、今回のWorkshop(以下WS)は非常にラディカルな試みとして行われたように思う。

Workshopまで

Archival Archetyping(以下AA)では、IAMAS OPEN HOUSE 2020を終えた翌日、7月25、26日の二日間で「インタラクティビティを再定義する」という合宿形式のWSを行った。メディアアート、ゲーム、広告などのコンテンツに当たり前のように含まれている「インタラクティビティ」という概念を、AI及び、機械学習により再考することを試みて企画されたものである。その詳細、AAの概要については、こちらに詳しいため参照いただきたい。

本WSは、AAチームが6月から続けてきた議論が下敷きになっている。研究分担者であるクワクボが、アーティストJim Campbellの提唱した「formula for Computer Art」というダイアグラムについて話題提供したのが始まりだった。あらゆるコンピュータアートはインプットがアルゴリズムを経由しアウトプットとして出力される構図に収斂するという主張は、メンバーの1人が制作時に、メディアアートの矮小さと捉えて避けていた「マッピング問題」(筆者はその時はじめて聞いた言葉だった)に接続された。ある作品が入力Aから出力A’という結果になる時、その作品は作者のアイデアと記述力に基づき予測できる範囲の入出力の結果でしかないという構造へのジレンマのことだ。このとき、鑑賞者と作品の対話(インタラクティビティ)は、「閉じられた」ものになるという閉塞感を抱えていた。しかし、よく考えてみると、この「閉じられた」という言葉はいささか抽象的である。どんな状態であれば、作品が開かれ、もしくは閉じられているのか……。というようなことを、私たちは時間の許す限り話し合ってきた。耳触りのいい論理から、もう一歩踏み出したディティールに疑問を持ち、それを議論の土壌に引き上げようとしていた。もちろん、その明快な回答はまだ出ていないが、この追求の姿勢こそがAAミーティングの雰囲気だったように思う。しかし、目まぐるしく新しい技術が生まれている状況にあっては、対話だけでは限界がある。そのために、実際に制作した習作やプロセスから考察を深めていけるようなWSを目指し、ハンズオンのためのサンプルや運営の準備をすすめていった。サンプルについて説明すると、PoseNetにより推定した人の姿勢からデータセット内の画像を取り出すものと、マウスの動きを学習させ予測に反映させることができるものの2種類を用意した。どちらも、予測や推定に機械学習を利用したものとなっている。

実作から見えたもの

初日のkeynoteは、AAチームで繰りひろげられた挑戦的な議論を集約し、教員の専門性から展開された内容だった。クワクボは、インタラクションの質とその対象の質が相互に影響を与え、変化し続ける循環関係にあることを様々な事例から示唆した。松井が、作品と作家に限らず、受け手が作品を解釈し、広義の意味で「返す」ことの可能性を見出したならば、小林の講演は、サイバネティックスの歴史的な展開を振り返りながら、作品をめぐる従来の関係に人工知能をかませることで起こりうる化学反応を期待させる。その模様はこちらで公開されているため、ぜひご覧いただきたい。なお、ここでも結論めいたものを伝えている訳ではない。あくまで、WSでの制作、そしてその作品が持つ意味について考察するために有効な布石となるものだった。

実際のハンズオンは3人程度のグループワークによりすすめられた。様々なバックグラウンドとスキルを持つ参加者同士が2日間にわたり議論と制作の両面から思索を深めていく。

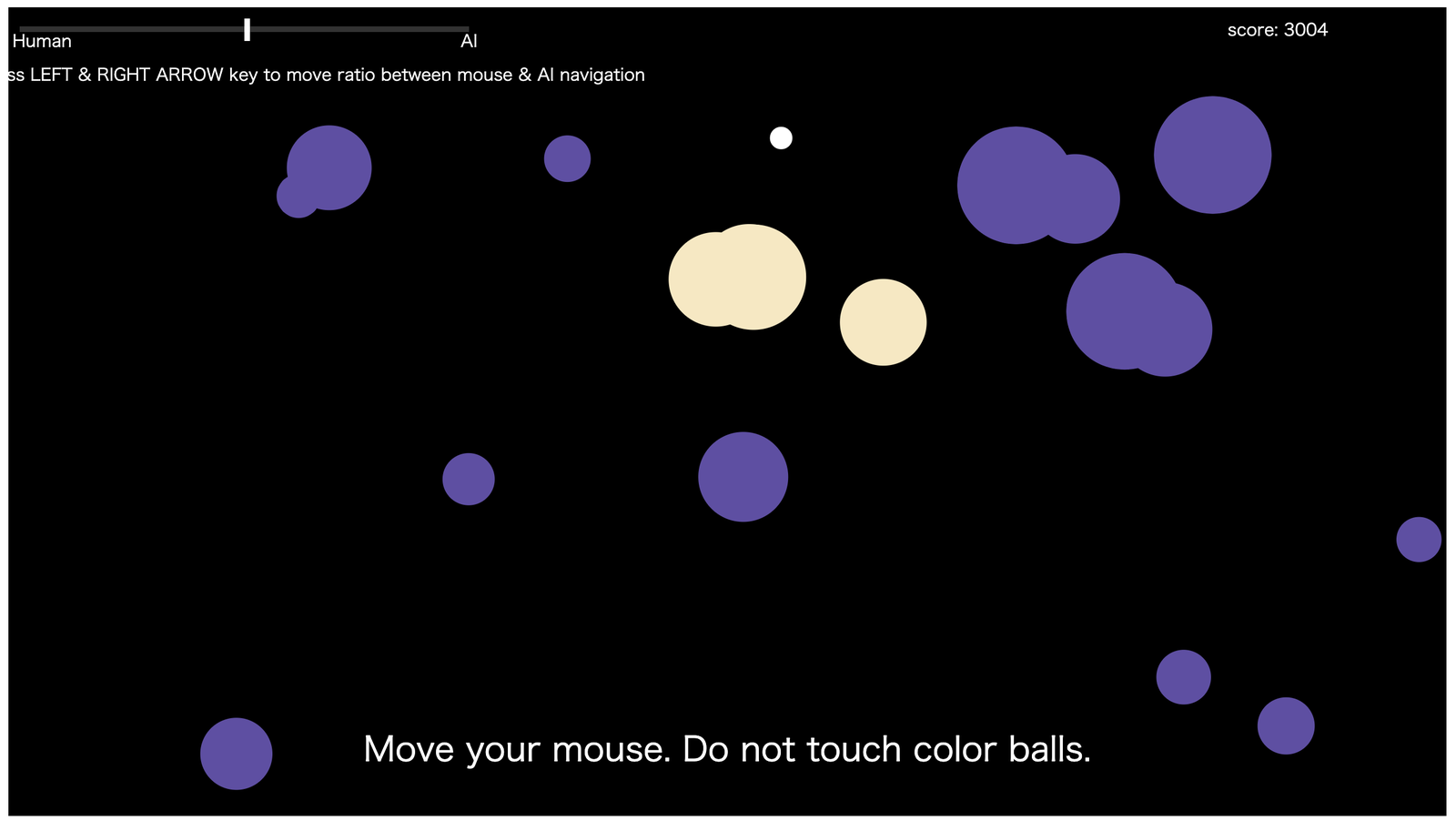

2日目の午後から発表が行われた。作品は、どれも参加者によるコンセプトが明確に示され、興味深い体験を提供するものだった。AIにより予測されたマウスのポイントが、ドットの追跡を避けつづけることでスコアを獲得する「Self and society」というゲームは、プレイを繰り返すことで学習をかさね、更新される予測への反応という形で、プレイヤーとゲームの対話がなされる。長期的には、他者のプレイも学習データとして取り込むことで、より広域を志向する構想も持っていた。一方、もう少しミクロな視点で、現状への抵抗を見せた作品もあった。Webサイト上でのレコメンドなどにAIが用いられ、常に最適化された情報でビューワーが操られている状況に、「Anti-AI-AI」という考え方によって反抗するコンセプトを示したグループは、均等に視線を振るように学習させたAIの予測結果を表示させることで、現状の上書きを試みた。マウスではなく、視線推定を用いた本作は、より反射に近いアプローチでインタラクティビティを考察できるだろう。

PoseNetのサンプルを用いたものも紹介したい。建築物の画像と格闘ゲームのキャラクターがうつるスクリーンショットをデータセットとした作品は、人間が明らかに分類できるものを扱っている。しかし、PoseNetのアルゴリズムにおいて、建物も格ゲーのキャラクターもなんら区別のない情報として扱われることで、ただ画像を処理する機能のみが奇妙に浮かび上がる。作者らは、正しく読み取れるかではなく、AIが何をどのように読み取っているかを重要視するべきだと主張していた。

また、「学習するAI」であるラボットの動きを、「判断するAI」のPoseNetが判別することで、AIとAIのコミュニケーションを試みたデモンストレーションは、ロボットにおける自己モデルの形成と、それを人間が外から見るという構図を目指していた。AI同士の接点がみられる点で「Anti-AI-AI」と似ているように思えるが、2つの違いは「没入と客観」に分けられる人間の立場にあるだろう。前者が、視線の取得という必然的な干渉によってAIの中に取り込まれるならば、後者は、やりとりを外部から観察する立場を取ることになる。ここでは、作品を比較した時の、インタラクティビティの質の違い以上に、AIに対する人間の立場の違いが顕在化しているのだ。

今回の作品を見ると、人間の挙動がシステムに含まれるものは、人間とAIが短いスパンでフィードバックを受け返している。また、どの作品も例にもれることなく、ある程度の観測を必要とする長期的な展望を持つことが可能なことがわかった。ここには、SF的な想像力によるシミュレーターとしての可能性を感じることができる。AIが狭義の身体にとどまらない外的要因に影響を受ける変数として介入することで成立する「インタラクティビティ」の議論は、筆者が訝っていた窮屈さを乗り越えていた。

「内的」の外向のために

では、狭義に対して、広義の身体とは何か。この、「広義」という言葉は、作品の鑑賞環境と結びついている。そして、今回のオンラインというWSの開催形式は広義の身体を意識させるひとつの有効なアプローチとなっていただろう。

基本的に、作品は個人の「内的」な体験として鑑賞される。それは、絵を見て何か感情が揺さぶられる事例など、作品の認識が鑑賞者の気分やこれまでの人生、知識や経験と対応することから明らかだ。これをひらたくいうならば、鑑賞行為が「私と作品」という構図に基づいていることに他ならない。その時、美術館など、作品が体験できる場所へ身体を運ぶという鑑賞環境の構築は、その「内的」な側面を強めるはたらきをしている。電車に乗って目的地へ向かうことや、荘厳なファサードを目の前にすることにより誘発される「さあ、鑑賞するぞ」という心持ちは、「私と作品」の間の聖域を形成しているのだ。この事象を客観視すると、私たちは、作品そのもの以上に、そこに至るまでの導線によって、ほぼ無自覚に鑑賞のベクトルを規定されていることがあるのではないだろうか。こと、インタラクティブな作品において、その「内的」さは、文字通りの「身体」に関心を向けさせ、人間の輪郭の内側にある「私」と「作品」という関係によって鑑賞・体験することを要求している。そして、多くの作品は、その体験を他者と共有する仕組みを持っていないことがままあると思われる。

では、今回のWSはどうだったか。他のグループが制作した作品の鑑賞は、全てが自室のモニターを通して行われた。これは、ある特定の空間がもたらす緊張感から解放されたフラットな状態であったと言える。ならば、注目するべきポイントは、今回、参加者が同じ作品を、同じ時間帯に体験していながらも、受け手の異なる挙動とそれに応じたAIの返答によって、全く別の体験として立ちあがっているという事実にあるのではないか。体験の直後に、その体感をMiroという環境や口頭で共有できる状況にあった今回のプログラムは、「内的」な体感を、外に志向することを可能にしていた。より強調するならば、従来、自分ごとから出発し、共有することもできないまま内面化してしまうかもしれない体感を、他者の刺激に晒すことこそが、本WSの隠れた重要な役割だったと筆者は考えている。

修士1年 丹治圭蔵