教員インタビュー:前田真二郎教授

映像メディアの変化

- 1990年代初頭から、前田先生は作家として個人による映像表現を探求されています。発表形態の多様さが活動の特徴のようにも思います。

1990年代はじめ、僕が学生だった頃は、撮影や編集を行うための映像機器は高価で大掛かりなものでした。そのような機材で制作することは考えず、当時、普及しつつあった家庭用ビデオカメラで自分なりの制作手法を探りました。絵を描くように……あくまでも個人による表現として制作を開始しました。

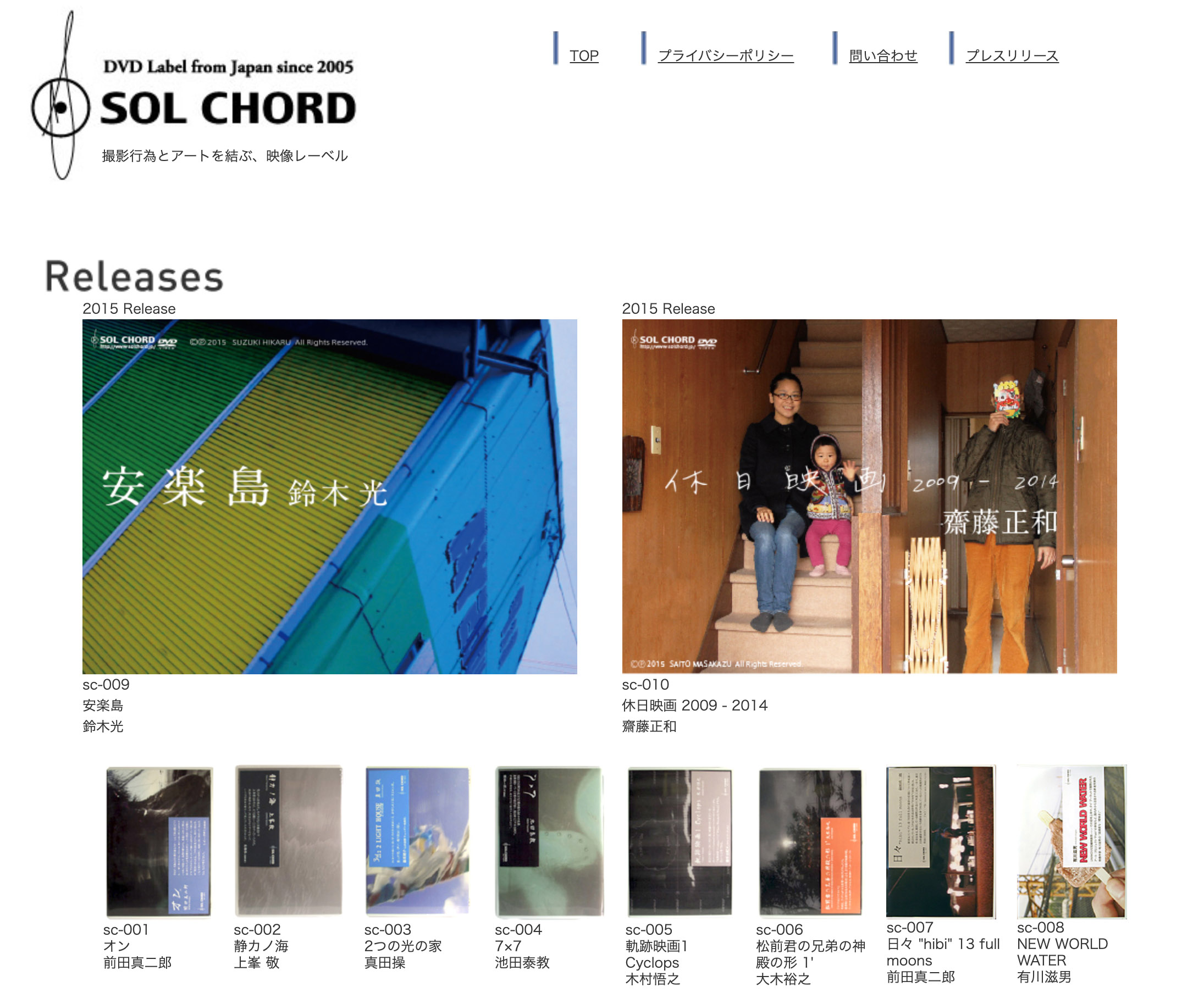

大学卒業後、映画祭や上映会を主な発表の場として活動していましたが、それとは違った発表形態としてDVDの出版を早くから構想していました。表現には演劇やダンス、音楽といったライブによるものと、CDや写真集、書籍といったスタティックなものがあります。映像表現を始めた頃から、いわゆるパッケージメディアである後者に惹かれていました。時間を経てからも見直すことができ、それを前提に制作する表現に可能性を感じていたからです。すぐには実現しませんでしたが、2005年に映像レーベル「SOL CHORD」というかたちになりました。これはいまも継続していて、これまでに、本当に少しずつ、10タイトルをリリースしています。

映像レーベル“SOL CHORD” WEBページ[2005-]

映像レーベル“SOL CHORD” WEBページ[2005-]その後、YouTubeでの視聴が一般化し、高画質化していく状況のなか、「BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW」(以下、BYT)を2011年に発表しました。これは、指示書に従って制作された短編映像をウェブ上にアップしていくプロジェクトで、多数の映像作家に参加いただきました。近年は、コラボレーションとして、音楽家とのライブ上映作品や、美術家とのプロジェクション・マッピングを使用したインスタレーションなどにも取り組んでいます。実写映像というところでは一貫していますが、上映以外の作品のあり方をいまも模索しています。

WEBムービー・プロジェクト“BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW”[2011-]

WEBムービー・プロジェクト“BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW”[2011-] 日々《変容の対象》アンサンブル(山内敦子 木村佳 森田了)

日々《変容の対象》アンサンブル(山内敦子 木村佳 森田了)作曲:福島諭+濱地潤一/映像:前田真二郎

サウンドパフォーマンス・プラットフォーム 2020

愛知芸術劇場小ホール

- 現在、インターネットやスマートフォンの普及をはじめ、映像メディアをめぐる技術的・社会的な環境は大きく変化しました。作家として、こうした状況の変化をどのように感じていますか?

先ほどの「BYT」では、インターネットでの発表と同時に、その短編映像をまとめたオムニバス映画も劇場で上映しました。鑑賞に集中力が必要となるシリアスな作品は、PCやスマートフォンよりも劇場での鑑賞が適している場合もあります。双方の特性をさらに考えていきたいですね。

この数年の映像メディアをめぐる技術的・社会的環境の変化は、これまでとは比べられない大きなものと認識しています。具体的に言うと、最近、逮捕者が出て話題になった Deepfakeと呼ばれる映像の改竄を可能にする技法は、実写映像の記録性についてはもちろんのこと、現代の視覚文化そのものを根底から揺さぶるものに違いありません※1。映像メディアが真実か虚構かの判断がつかないものに変容していくなら、それは、見る人に過度のストレスを与えながら、やがて思考停止を促すメディアに変貌するのではないでしょうか。

- 新型コロナウイルスが感染拡大するなかで、「仮設の映画館」や「SAVE the CINEMA movement」など、映像作家によるネットを活用した上映の試みが注目を集めました※2。

「仮設の映画館」は、開館できない映画館の経営を動画配信で応援するという、見方によっては矛盾しているような興味深いアクションでしたね。従来のお客さんの数よりも多くの人がアクセスしたという話や、有料動画配信を体験するきっかけを与えたことによって、劇場が再開してもミニシアター・ファンは戻ってこないだろうといった悲観的な記事も読みました。正直なところ、劇場経営の今後については予想できないのですが、僕自身、2020年は劇場についてよく考え、その重要性を再確認した年になりました。

現代において映像を劇場で鑑賞する意義はあるのでしょうか? それは、大きなスクリーンや大音量による臨場感を味わうためだけではないはずです。演劇、ダンス、音楽など身体をともなう表現においては、その一回限りのライブを目撃するために劇場に集うといった意義が明確にあります。一方、映像は機械が再生します。鑑賞者がいてもいなくても再生される像に変化はなく、しかも繰り返し再生されます。そのようなことから映像メディアに一回性はないと考えられています。それでも、劇場での上映はかけがえのない鑑賞体験をもたらします。見知らぬ者同士が上映開始時刻に劇場に集い、暗闇のなかで作品の最初から最後までを静かに見届ける――劇場での鑑賞は儀式と言えるでしょう。

その空間での鑑賞者は、たとえば音を出したり立ち上がったりすれば、たちまち作品に影響を与える存在でもあります。つまり、鑑賞中の私たちは、作品を見ると同時に、作品を成立させる特別な透明な身体に変容しているとも言えます。劇場は作品に参加できる場です。劇場で鑑賞することは大袈裟に言えば作品の一部に取り込まれることであり、本人は意識しなくても、日常とは異なる精神状態で作品を見ることなのです。先日、久しぶりに訪れた映画館でこのようなことを考えました。

個人による表現、日記という形式

- いまではかつてないほど映像が身近なものになりました。そうしたなかで、作家が個人的な映像表現を追求する意味とは、どのようなものでしょうか。

僕が学生だった頃は、映像といえばテレビか映画、それ以外にはビデオをレンタルするくらいでしたから、インターネットの動画や配信サービスを多数の人が活用するいまの状況については、時の流れを感じずにはいられません(笑)

ホーム・ムービーという言葉はもう使われてないのでしょうか? いまはVlogというジャンルが確立されているようですね※3。日常や旅を動画にまとめてYouTubeにアップする――。それで収入を得ている人もいると聞きます。どの分野でも同じかもしれませんが、創造性が高いものとそうでないものがあるように思います。

メーカーが販売する映像機器を手にして、その開発者が想定した動画づくりを最初に試してみるのはよいのですが、そこからさらに、自分ならではの映像の語り方を見つけることが重要だと思います。つまり、消費者の立場に留まらないということですね。僕自身のことで言うと、未来の映像文化に思いを馳せながら作品を制作し提示するのが映像作家の仕事ではないかと考えています。これは既存の映像表現を成立させている制度を疑いながら、それに抵抗することかもしれません。僕は「映像」を、人類にとって多大な影響力を持つ、掴みどころのない驚異の技術と認識しています。その特性と、正しい使い方を見極めたいのです。

- 2004年に開始された「日々 “hibi” 」シリーズ(以下、日々)や「BYT」は、作家の身近な風景を記録する作品です。個人による映像表現として、プライベートな「日記」という形式に着目されているのはなぜでしょうか?

「日々」は、毎日撮影した15秒のカットを順番につなげていく作品です。2004年制作の《日々“hibi” 13 full moons》は元旦から1年間を通して、366カットでまとめたものです。来年発表予定の《日々 “hibi” AUG(仮)》 は、2008年から2020年まで毎年8月の31日間を撮影し、13年分をつなげます。撮影は今年の8月に終えました。31カット×13年の403カットからなる映画です。「BYT」は、撮影日を1日もうけて、その前後の日に音声を録音するルールなので、3日間の素材から構成する5分間の作品です。どちらの作品も「時間」が大きな主題となっています。

日記は人が生きる間のとらえどころのない「時間」を、周期的なリズムを刻むことで可視化させる試みと言えます。日記の作者は、書くことの積み重ねから、自ら固有の「時間」が見えてくることを期待しているはずです。物理空間と情報空間の境界が極めて曖昧で、人間と機械の関係がときに逆転する現代にこそ、その方法は有効ではないでしょうか。

昨年亡くなったジョナス・メカスは、1960年代に日記映画(Diary Film)というコンセプトから作品を展開しました※4。彼は映像作家の元祖と言ってよいレジェンドですが、自らをFilm DirectorではなくFilm Makerと呼びました。当時、主流だった劇映画が産業化していく流れに対して、個人による映画を提唱したのですね。僕自身もそのような意識は継承していますが、そのことよりも最近「日記」ということで度々思い出すのは、ジョージ・オーウェルの近未来小説『1984』です※5。主人公は監視社会のなかで禁じられている日記を隠れて書くという描写があります。狂わない方法としての「日記」。これも先ほど言った抵抗というキーワードと関係しているのかもしれません。

日々 “hibi” AUG[2008-2020](仮)2021年発表予定

日々 “hibi” AUG[2008-2020](仮)2021年発表予定ライブ配信としての映像表現の可能性

- 前田先生はパッケージメディアやプライベートな映像表現だけでなく、公演のライブ配信も手掛けられています。先日行われた「ぎふ未来音楽展2020 三輪眞弘祭」では、映像監督としてライブ配信を担当されました。

作曲家・三輪眞弘によるこの公演は昨年から計画されていました。新型コロナウイルスが国内で拡大していく4月の時点で、三輪さんは無観客ライブ配信を前提とした作品として発表する決断をしていました。最終的に映像で鑑賞者に届けることになり、演出や構成、見える部分については、僕からの提案も多く反映された舞台となりました。当日は、深夜のサラマンカホールで繰り広げられる3時間におよぶ公演を、16台のキャメラを使ってモノクロ画面で配信しました。

モノクロにしたのはインドネシアの「ワヤン・クリ」という伝統的な影絵芝居に触発されたからです。ワヤンは葬儀の日に夜通し行われることもあるそうです。観客は光源側に座るので影絵芝居の裏側から見ることになります。つまり、完成した影絵は死者に見せているわけですね。「音楽による音楽のためのお通夜」を掲げた本公演を、モノクロでネット越しに見ている人に届ける。それが配信のコンセプトでした。

16台のキャメラは半自動で制御しました。たとえば「1カメを5秒、2カメを3秒、3カメを4秒……」というふうに、あらかじめ映像を切り替えるパターンをいくつか組んでおき、舞台の状況に応じてそのパターンを手動で呼び出すのです。16台のキャメラのうち9台は無人で、7台はスタッフが操作していました。

ぎふ未来音楽展2020 三輪眞弘祭 -清められた夜-

ぎふ未来音楽展2020 三輪眞弘祭 -清められた夜-サラマンカホールから一回限りのライブ配信[2020年9月19日]

中央のダンサー(川口隆夫)の周囲を6名のパフォーマーが規則に従って動き続ける。

その動きを楽譜に見立てて演奏するガムラン奏者達。

途中で数曲の楽曲が挿入されるが、公演中、ダンサーとパフォーマーは動き続けた。

- そのように映像を切り替えているとは知らなかったので、見ている私は映し出されている映像から発見的に意味を見出していたように思います。

多くの場合のライブ配信では、ディレクターが見せたいカメラの画面を手動で選んで、それを繋げていくわけですね。今回は長時間の配信だったので、カットのリズムが乱れないように映像切り替えの自動化は必須だと考えていました。でもそれ以上に、通常であれば使われないはずのショットを大量に盛り込めることが重要でした。この手法は、人の眼を超えた独特のリアリティを獲得できるのではないかと以前から試してきたものです。

劇場公演を鑑賞する代替手段としてのライブ配信ではなく、配信することを前提とした公演/映像表現は、今後も注目される領域だと思います。

中央:映像技師・岡本彰生(IAMAS卒業生)右:音響・牛山泰良(IAMASスタッフ)

中央:映像技師・岡本彰生(IAMAS卒業生)右:音響・牛山泰良(IAMASスタッフ)映像配信、音響、照明スタッフは舞台を直接見ずに、舞台袖でディスプレイを確認しながら操作を行った。

7名のキャメラだけでなく、舞台美術・衣装、ウエブデザイン、鶏の提供といったほとんどのスタッフは、IAMASの卒業生や在校生が担当した。

- 最後に、IAMASでの研究プロジェクトや今後の取り組みについてお聞かせください。

今回のライブ配信は、2018年に開始した「タイムベースドメディア・プロジェクト」の成果でもありました。舞台表現に限らず、時間芸術を実践的に研究するこのプロジェクトは今後も継続予定です。三輪眞弘祭のラストで奏でられた《神の旋律》は、IAMASのサーバー室から常時配信されているものです。このような始まりも終わりもなく配信し続ける形式を「ジェネラティブ・ストリーミング作品」と名付け、その表現の可能性も探っています。

2021年度からは、平林真実先生が研究代表を務める「体験拡張環境プロジェクト」にも参加することになりました。こちらも楽しみにしています。

前田真二郎 / 教授

1969年大阪生まれ。映画、メディアアート、ドキュメンタリーなどの分野を横断して、イメージフォーラムフェスティバル、恵比寿映像祭、山形国際ドキュメンタリー映画祭などで発表。舞台や美術など他領域アーティストとのコラボレーション、展覧会の企画も積極的にすすめている。2005年よりDVDレーベル SOL CHORDを監修。ウェブムービー・プロジェクト「BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW」が、第16回文化庁メディア芸術祭・アート部門にて優秀賞を受賞(2012)。モノローグ・オペラ『新しい時代』(三輪眞弘+前田真二郎)が、第17回佐治敬三賞を受賞(2018)。

※1 ディープフェイク(Deepfake)は人工知能(AI)を使って本物に似せたつくられた偽の映像のこと。2020年10月、芸能人の顔を使ってポルノ動画を作成し、ネット上に公開した日本人が逮捕された。FacebookやYouYube、TwitterといったSNSでは、一般利用者にわからないかたちで公開されたディープフェイクの動画を削除したり警告を発する処置がとられている。

※2 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年4月に緊急事態宣言が発出され、全国の映画館が休館を余儀なくされた。こうした状況を受けて、映画作家の想田和弘と配給会社東風が「仮設の映画館」を立ち上げ、ネット上で映像作品を配信し、鑑賞料金を劇場や配給会社、製作者に分配する仕組みをつくった。また、映画監督の深田晃司と濱口竜介が発起人となって立ち上げた「ミニシアター・エイド基金」は、全国のミニシアターを救済するクラウドファンディングを実施し、3億円以上の支援を集めた。

※3 Vlog(video blog)は動画を用いて公開されるブログのこと。自撮りや一人称視点で、身近なできごとを記録して公開する。スマートフォンや、ミラーレス一眼カメラやアクションカメラの軽量化・高画質化、YouTubeやInstagramといったSNSの普及にともなって、欧米やアジアからブームが広まった。

※4 ジョナス・メカス(Jonas Mekas, 1922-2019)はリトアニア生まれの詩人、映像作家。第二次大戦末期、ナチス政権の迫害から逃れるために、故郷を離れ難民収容所を転々とする。1949年にたどり着いたニューヨークで16ミリカメラを使って、身の回りの身近な風景を記録しはじめ「日記映画」を制作。代表作に《リトアニアへの旅の追憶》(1971–1972)ほか。

※5 『1984』はイギリス作家のジョージ・オーウェル(George Orwell,1903-1950)による1949年の小説作品。全体主義国家による統治された近未来世界を描く。体制に疑問をもつ役人のウィンストン・スミスは、禁止されている日記を密かにつける。

インタビュアー・編集:水野雄太

撮影:山田聡