モチーフワーク(前半)

2017年4月17日(月)~21日(金)の日程で、新1年生を対象にした「モチーフワーク(前半)」をギャラリー1・2で実施しました。「モチーフワーク(前半)」は、IAMASに入学したばかりの1年生が対象となりますので、まずはそれぞれがどのようなモチベーションでIAMASにやってきて、そしてIAMASではどのようなことをめざし、さらにIAMASを修了してからどのような道を進むのか、いわばIAMASという場所・時間を起点として、そこから自身の活動や研究・制作を定点観測するといった視点から、全体のプログラムが構築されています。全体のテーマは「プレゼンテーションのちから」です。

1日目

Exquisite Corpseと他己紹介

全体のオリエンテーションのあと、まずは学生同士の「他己紹介」を始めます。これは自己紹介ではありません。自分が自分について語ることは、そこにいかなる客観性も判断基準もなく、完全に自由に語ることが可能になります。しかし、他者について語るためには、その他者に対するある程度の理解と相互主観的な態度が要請されることになります。他者について語ることは、同時に自己について語ることにもつながるため、ここでは互いに知り合うという関係性の構築も含めて行なわれます。さまざまな紹介例が今回は披瀝され、とてもユニークな他己紹介になりました。次に「優美な死骸」とも訳される、シュルレアリスムの代表的な手法であるExquisite Corpseを実施しました。これは一枚の紙を3つに折り曲げ、他の2人が何を描いたのか見えないように折ったまま(つなぎ目だけは見えるようにしておく)、それぞれで corp、すなわち人体を描き完成させるというものであり、できあがった「作品」の意外性と親密さを楽しむというものです。「わたし」という人間がさまざまなイメージによって構成された「織物」であることがよくわかる行為となりました。

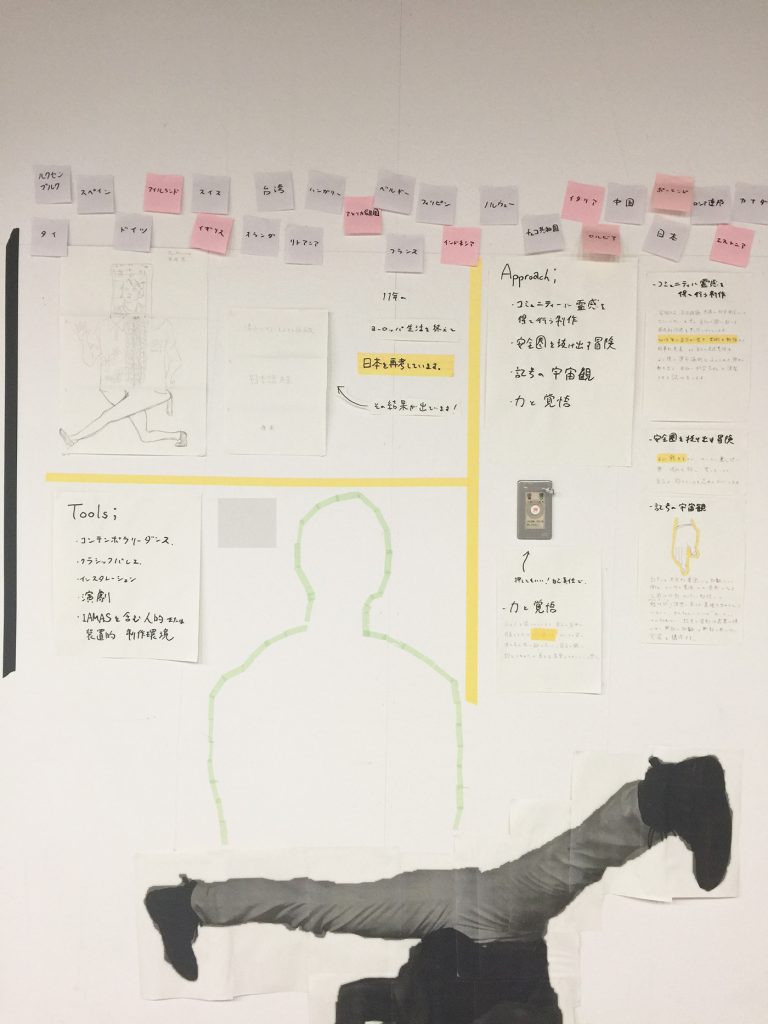

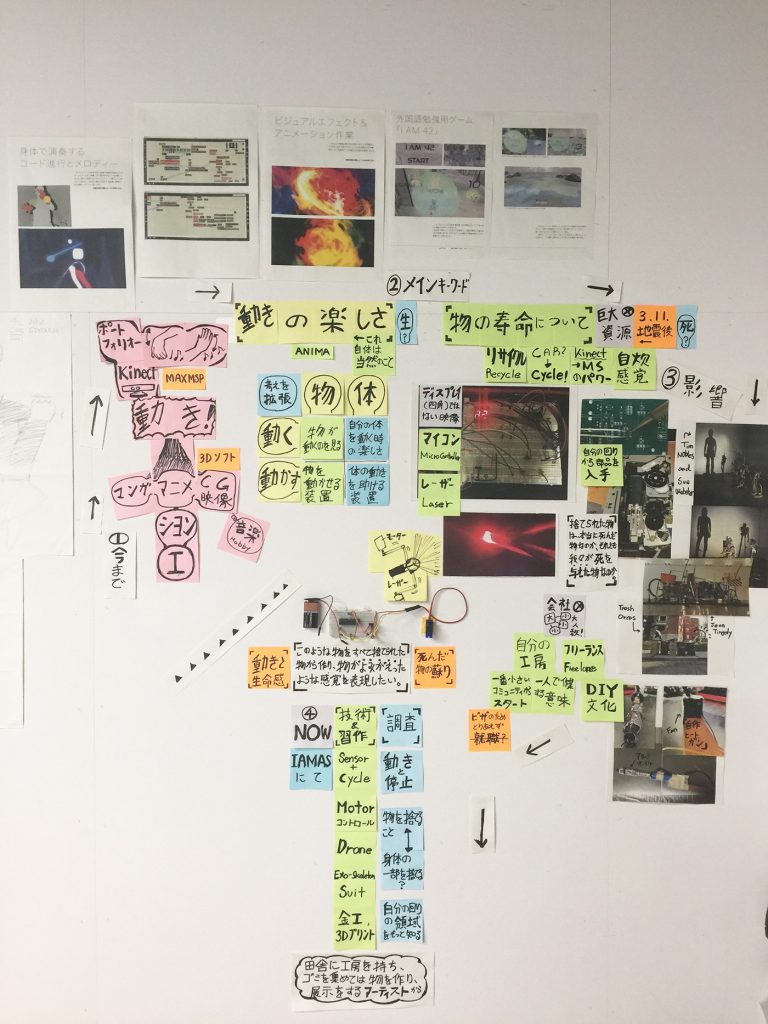

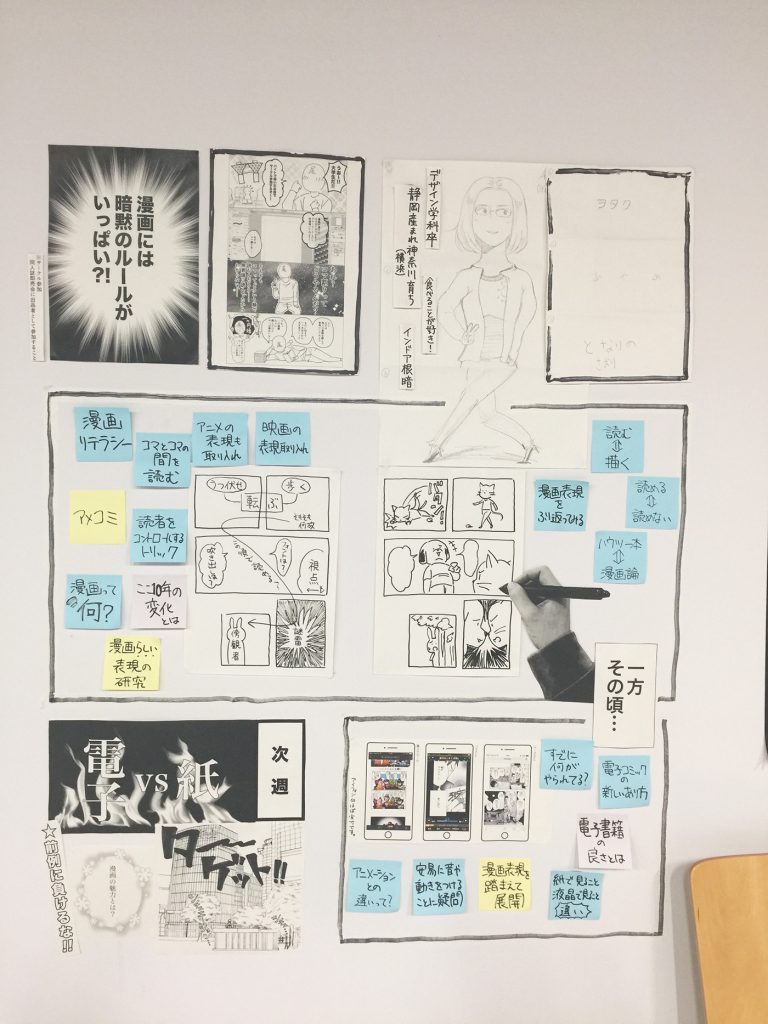

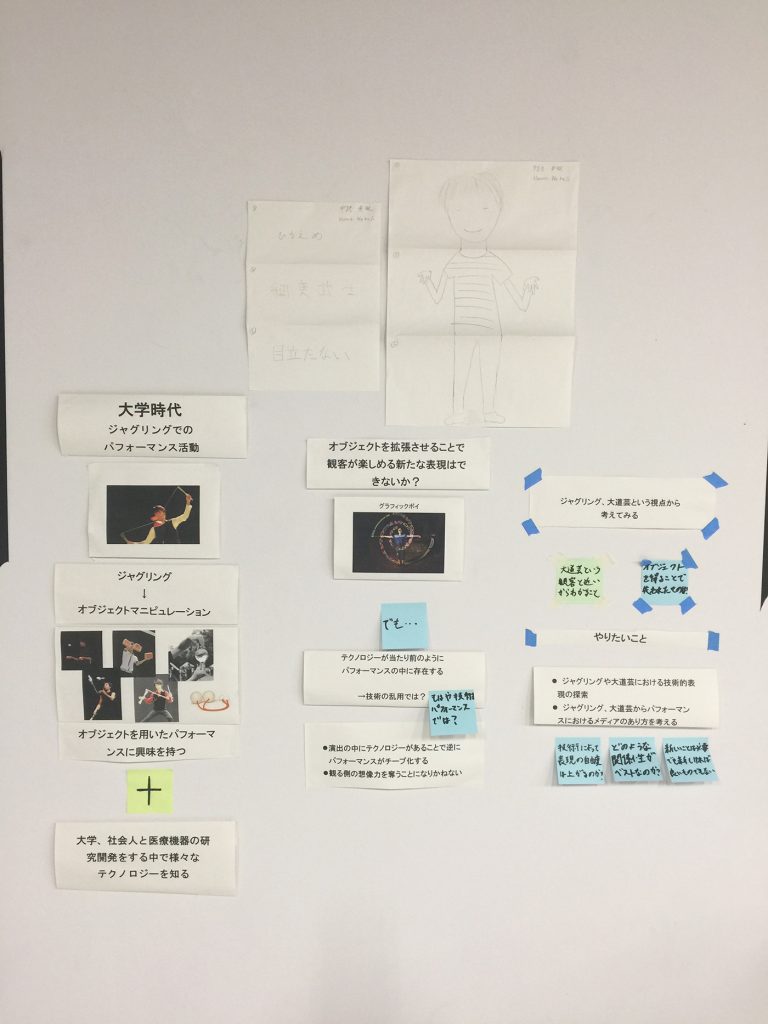

午後にはギャラリーの壁を分画して、それぞれの「過去・現在・未来」をポスト・イットやA4紙などを用いて「自分という壁画」を構成する作業にとりかかります。これは最終日の金曜日午後には全教員の前で口頭発表をするための準備となるものです。学生同士、またモチーフワークの担当教員とのディスカッションを通して、「壁画」がしだいに明確な様相を帯びてきます。

2日目

映像鑑賞とディスカッション

午前中にはシアターにおいて映像を鑑賞しました。上映されたのは、アンドレイ・タルコフスキー監督作品『惑星ソラリス(Солярис)』(1972)です。タルコフスキーの最高傑作であり、以後あらゆる映画に潜在的・顕在的に引用されることになるこの作品を選んだのは、映画自体の「長さ」でした。165分という長さは、いまの若い人が楽しむ映像や動画のもつ時間の幅とは大きく異なっているかもしれません。しかも、本作品はタルコフスキー独特の世界観と映像美学によってつくられているために、ほとんど気を失ってしまいそうな長いシークエンスや、海が知的生命体としての表象となっているというテーマなど、およそ映画的言説を超えて、わたしたちのイメージや意識、それに感覚に直接間接に「さまざまなもの」を流し込んでくる作品です。この映画を通して、ヒトのもつ感覚や抱かれたイメージ、そして表象の欲望といったものがいかにして映像という「表現」へと昇華されるか…、そうしたことを「学ぶ」ために本作品が選ばれたのです。上映後のディスカッションはたいへんに熱のこもったものとなり、担当教員も含めて予定の時間をはるかに過ぎる、濃厚な時間となりました。

3日目

中間発表と講師レクチャー

夜遅くまで「壁画」の作成に熱心にとりくんだ学生は、中間日のこの日には、壁の前に訪れる全教員に対してプレゼンをおこない、それに対してアドバイスやコメントをもらい、さらに次の教員へのプレゼンへとフィードバックさせるという、IAMAS独自のプレゼンテーションを行ないます。この日を境に、「壁画」の様相がまったく変わってしまう学生もいれば、より精緻な「壁画」を構築してゆく学生もいて、「壁画」は次第に完成(あるいは完全なる未完成)へと向けられてゆきます。

夕方にはモチーフワーク担当教員のひとり、小林昌廣によるミニレクチャーが行なわれます。「記憶と身体」のタイトルのもと、人間のイメージが記憶というかたちで定着するプロセスについて、プルースト、ヴァールブルク、リベスキンド、メルロ=ポンティ、そして南方熊楠などが事例にあげられ、「記憶・忘却・身体」といったテーマによるレクチャーです。

4日目

ゲスト講師・安田登先生によるレクチャー&ワークショップ

下掛り宝生流ワキ方能楽師であり、またロルファー(ロルフィングの習得者)でもある安田登先生をゲスト講師にお招きして、午前中はRcaféでのレクチャー、午後はギャラリーでのワークショップを行ないます。能楽師によるレクチャーとワークショップはIAMASには向いているのだろうか、という疑問は無用なものです。プレゼンテーションは、基本的には口頭によるものですが、その準備や作業など、それは身体表現そのものです。中世の人びとの世界観や死生観、自然の美に対する感動などを謡というかたちで言語化し、舞というかたちで身体化した能楽という表現は、なによりも「世界をプレゼンテーション」することを最初に体系化した身体であり、文化だったからです。安田先生はプログラミングやアニメーションにも造詣が深く、能楽師としての立場をはるかに漏出した、じつに有意義な身体論を展開してくれました。午後のワークショップも含めて、学生たちにとってはいろいろな意味で「刺激」になったであろうことは、最終日の発表において、安田先生のことばがしばしば引用され再生されたところから明らかなものとなります。

5日目

「壁画」の最終チェックと全教員を前にしての最終プレゼンテーション

今回のモチーフワーク(前半)では、プレゼンテーション(口頭発表)の技術について直接に指導することはありません。声の大きさや重要なところを話すときの抑揚、あるいは制限時間以内にまとめるコツ、引用やアドリブの展開のしかたなど…、そうしたことは、これから2年弱のIAMAS生活のなかで次第に取得すべき「身体の技法」だからです。ですから、今回はむしろ、プレゼンテーション(人前で発表すること)とは何か、プレゼンテーションを行なう自分とは誰か、あるいはそもそもなぜ言語によってプレゼンがなされるのか、など、より基底的な場面からプレゼンテーションというものについて考えてゆこうというのが、まさにモチベーション(契機)でありました。「話す」ことは「聴く」ことであり、また「聴く」ことは「記憶する」ことである、そうした「アプリオリな身体」を自己の意識の表層に立ち上らせて体感するのが、このモチーフワーク(前半)でもっとも重要な身体の「所作」であったのです。

まとめ

導入科目であり、かつ最初に開講された「授業」であることもあって、学生に必要以上に負荷を与えるようなプログラムは極力避けられています。しかし、学生たちが次第に自身(の制作や研究)に目を向け、意識を潜行させ、同時に他者(隣りの学生の「壁画」)に関心をもち、主観的な意見を「公的に」さしはさむことで、自身の言説が客観化されてゆくプロセスを感じることができるようになったかもしれません。このモチーフワーク(前半)によって、IAMAS新入生の学生たちが、「内部/外部」「イメージ/事物」「話す/聴く」「私的/公的」などさまざまな対立項ないし相互補完項の間隙に自らの身をさしはさむことができれば、この5日間は無駄ではなかったと断言できるのです。

担当教員:前林明次、クワクボリョウタ、ジェームス・ギブソン、小林昌廣