IAMAS OPEN HOUSE 2020レポート 第1回

2020年7月23日、24日に、IAMAS OPEN HOUSE 2020「距離を経て、新たな学びの親密圏を考える」を開催しました。OPEN HOUSEでは、受験希望者やIAMASに興味のある方々に、本学の研究や活動を知ってもらうために、学生と教員が様々な企画を行います。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響のもと初めてのオンライン開催となる中で、オンライン上の体験型作品の展示、プレゼンテーションやパフォーマンス、ワークショップ等の配信とディスカッションを組み合わせた参加型企画、そして、ローカルな場所からの参加を前提としたプラットフォームのあり方を提示した企画の3種類の取り組みが見られました。企画に携わった在学生と実行委員会の視点から、3回に分けて振り返ってみたいと思います。

第1回:丹治圭蔵(修士1年生)「OPEN HOUSEを終えて」

第2回:伊村靖子(IAMAS OPEN HOUSE 2020実行委員会)「作り手と受け手が共創する「ライブ感」」

第3回:小林茂(IAMAS OPEN HOUSE 2020実行委員会)「IAMAS OPEN HOUSE 2020における、特化型メディアを仮設的に構築する試み」

OPEN HOUSEを終えて

2020年7月23日から24日の二日間にかけて、IAMAS OPEN HOUSE 2020がオンライン上で開催された。テーマは「距離を経て、新たな学びの親密圏を考える」。今の状況下でポジティブとも言えるこのテーマに頷けるのは、僕自身がこの世界的な事情を、ひとまず受け入れられていることが大きな理由なのだろうと思う。かといって、現状をチャンスと捉えられるほど前を向けている訳でもない。IAMASにおいても、自然発生的に起こるはずだったフィジカルな接触が制限されていることに疑問を持つ中で、休学を選択した学生もいる。2年という短い時間で、持てる力を尽くして研究し何かを見つけようとしていた僕たちは、この宙ぶらりんな状況への大きなやるせなさを抱えている。これは、IAMASに限った話ではない。他の多くの大学でも、今なお入校が制限され、授業はオンライン上で行われているという。僕たちの悩みは、学びに向き合う全ての学生の悩みとして共有できるだろう。

暗い話題から始まってしまったが、決してネガティブな話をしたい訳ではない。個人的には、オンライン上でのやりとりも、放っておくと湿っぽくなってしまいそうな気持ちに光をさしてくれていた。小さい学校でありメディア研究の蓄積があるIAMASだからこそ、状況にいち早く対応し、密にコミュニケーションを取り合い研究を進めてきた。各プロジェクトや自主的な勉強会、教員との面談など、同時多発的に起こったことが、有機的に絡み合い、また別の何かへと波及していく様を目撃してきた。ここでの領域横断的な態度は、未曾有の状況に際しても学ぶことを止めない、IAMASの軽やかさの現れである。IAMAS OPEN HOUSE 2020は、そんな軌跡のセーブポイントのようなイベントと総括できる。しかし、個別に各プログラムを見ていくと、決して内輪の射程にとどまるものでもないことも同時に窺えるだろう。前置きが長くなってしまったが、ここからはその具体的な内容を順に振り返ってみよう。

Critical Cyclingの「新型グループ・ライド」は、位置情報を共有しながら自転車で走っている映像や音を中継していた。zoomのギャラリービューにより、司会と自転車に乗っている人の状況が同時に映し出され、異なる風景が一つの画面に集約されていく。司会は話題を提供し、無意識なインストラクションとして自転車を乗っている人に影響を与えていく。内向きでフィジカルな行為であるはずの「自転車に乗る」という行為が、オンラインであることにより、それぞれの場所を繋ぎ、関係性によってクリティカルな切り口を獲得していた。詳細はいくつかのレポートとして残されているため、そちらも見ていただきたい。

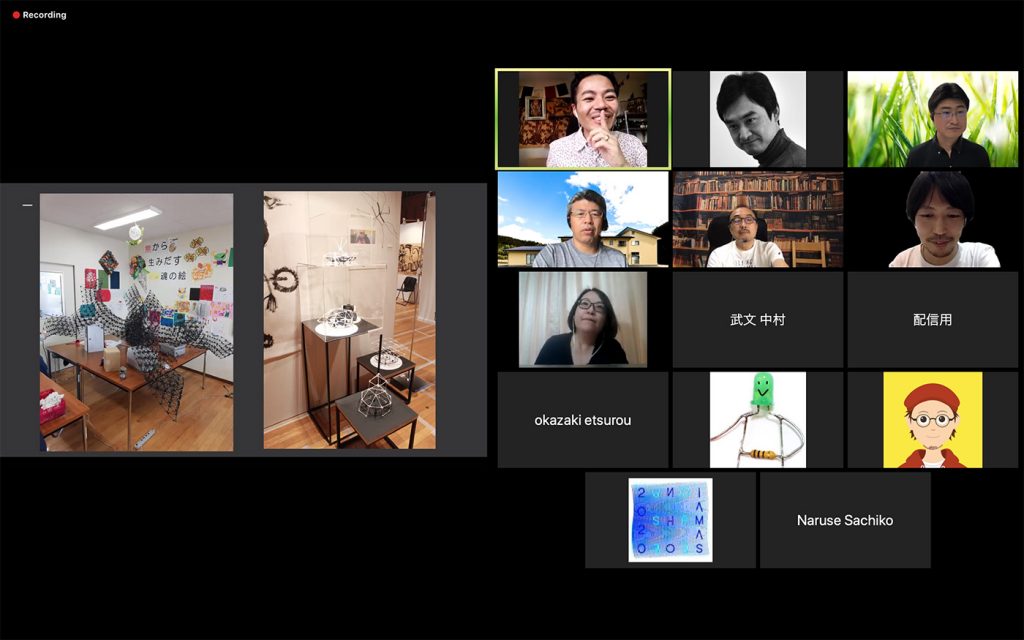

筆者自身が参加した「メディア表現学会(仮)」は、マルセル・デュシャンの提唱した概念「アンフラマンス」テーマにした「なぜか!? アンフラマンス」、修士2年生の学生が自身の研究について発表する「表現としてのマイナー」の二つの部会に別れて開催された。これらは、それぞれの部会のメンバーで行われていた読書会と授業が発端となっている。異なる出自のメンバーが「アンフラマンス」というひとつのテーマを出発点に発表した前者と、一見バラバラに思えるテーマに「メディア表現学」という共通項を与えることで考察を見出すことができる後者、対照的な様相の部会がYouTube Liveのマルチチャンネルシステムにより同時間帯に配信された。発表の後にボイスチャットアプリのDiscordに移動し行われた第2部は、専門家を交えながら表現一般についての話題提供や刺激的なディスカッションが繰り広げられた。時間が過ぎたあとも、いくつかの部屋に別れ、雑談が続いていたのは印象的だった。これらは、同じ学会で様々なセッションが行われているような体験に近いものを提供しようと試みた結果である。従来のモデルを模することで、オンライン上でもディープでクローズドな関係性を実現できるのは発見であり、参加している側からするとテキスト上での質疑応答では得られないであろうフィードバックには充実を感じた。

他にもオンラインという制約の中で、様々な企画が展開されていた。Community Resilience Researchではアドベンチャーゲームをプレイすることで、根尾地区でのフィールドワークの追体験を提供し、Taikaku.Onlineでは、図らずもこの状況下で注目が集まっている仮想空間上での作品展示を行った。IAMASへの入学を検討するにあたって、情報を集めるのが難しかったという経験から、留学生たちが開設した留学生相談窓口はオンラインであることが参加のハードルを下げ、良い方向に働いた一つの事例だった。また、もしかしたら最もIAMASの雰囲気をよく伝えたのは、赤羽先生をはじめとした教員によるフリートークだったかもしれない。裏側ではたまたま通りがかった学生が呼び込まれて、飛び入り参加してしまうなど良い意味での奔放さを見せていた。

メディア表現学会(仮)2020年度全国大会

福祉の技術プロジェクト『現場から、オンラインから、話をしてみよう!』

2日目は、1日目に引き続きゲストを交えトークが繰り広げられた福祉と技術プロジェクトのトークから始まり、カストロ先生によるバイオアートの紹介、及びウェットウェアを用いた作品のデモンストレーションが行われた。包括的なトピックの紹介と合わせて、いずれもIAMASでの授業の様子が垣間見えるプログラムである。ワークショップユニットのコココが企画した「どうじにドット」は、共同編集によって複数の参加者が同じスプレッドシートにドット絵を描いていくワークショップだ。制限された環境を利用し、現状への急速な対応を求められた同時性を持つメディアへの省察を促している。

タイムベースドメディア・プロジェクトのトークと公開リハーサルは、9月18日に行われる「三輪眞弘祭」に先立つものとして行われた。本公演の無観客開催の決定は、そのまま観客との一体空間が遠のいていく問題に接続される。配信によって届けられる音、映像、詩、写真の総体を複合的に立ち上げることで、物理的な距離を克服しようとする公演のコンセプトと、それを予感させる、フォルマント兄弟《霊界ラヂオ》+《ボイパと海行かば》のリハーサル演奏には大きな高揚感を覚えた。

体験拡張環境プロジェクトの延長にあるNxPC.Live Vol.45は、単なるVJ・DJの配信にはとどまらない。IAMAS校舎であるソフトピアジャパンセンタービルを仮想空間内に配置し、その内部でアバターが集う空間を生み出すことによる特異なコミュニティの提示から、新たなライブ体験の可能性を示唆した。

筆者がメンバーとして参加しているプロジェクト、Archival Archetypingでは、OPEN HOUSEの翌日、25、26日の二日間で「インタラクティビティを再定義する」という合宿形式のworkshopを行った。メディアアート、ゲーム、広告などのコンテンツに当たり前のように馴染んでいるインタラクティビティという概念を、機械学習により再考することを試みて企画したものだ。メンバーが積み重ねてきた議論をベースに設計した2つのサンプルプログラムが、多様なバックグラウンドを持つ参加者同士の議論によって新しい形に書き換えられていく。実際に作品をプレイすることで、制作したグループが想定していなかったことにも言及され、いくつもの創発的な議論が繰り広げられた。制作者が体験を想定した予定調和型のインタラクティビティに疑問を投げかける挑戦的なworkshopとなった。

コココ『どうじにドット』

タイムベースドメディア・プロジェクト『サラマンカホール「三輪眞弘祭」に向けて』

ここまで、イベントレポートとして各プログラムを振り返ってきた。しかし、これらは従来のリアルイベントのように一回限りのものではない。特殊な動作環境を必要としない映像の大半は、YouTube上で誰もが閲覧可能なものとして公開されている。IAMAS公式アカウントに一元化されているのではなく、各教員やプロジェクトのYouTubeアカウントから配信されていることから、アーカイブすることに特段の気を使っている訳ではないにせよ、その存在は小さなものではない。2011年3月11日周辺のコンテンツを見る際に、東日本大震災の前か後かということを否応なく意識してしまうように、我々の試みもまた、映像を見る未来の誰かにとって、COVID-19のパンデミック下にあることを強く想起させてしまう。メディア環境の大きな変化のもとでの開催を余儀なくされたイベントである事実と、それを受け入れ展開させようとした志の間に発生した「揺らぎ」にこそ残されるべき記録がある。筆者の言葉だけではきっと不十分だ。このテキストを読んでいる読者にはアーカイブやレポートを見返してもらい、そこで示された今後の展開を注視してみてほしい。社会に呼応するように次々と生み出されるテクノロジーに、アートをもってアクチュアルに応答してきたIAMASの真価は、偏りを見せ始めた環境にあってこそ照射されると信じている。