IAMAS OPEN HOUSE 2020レポート 第3回

2020年7月23日、24日に、IAMAS OPEN HOUSE 2020「距離を経て、新たな学びの親密圏を考える」を開催しました。OPEN HOUSEでは、受験希望者やIAMASに興味のある方々に、本学の研究や活動を知ってもらうために、学生と教員が様々な企画を行います。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響のもと初めてのオンライン開催となる中で、オンライン上の体験型作品の展示、プレゼンテーションやパフォーマンス、ワークショップ等の配信とディスカッションを組み合わせた参加型企画、そして、ローカルな場所からの参加を前提としたプラットフォームのあり方を提示した企画の3種類の取り組みが見られました。企画に携わった在学生と実行委員会の視点から、3回に分けて振り返ってみたいと思います。

第1回:丹治圭蔵(修士1年生)「OPEN HOUSEを終えて」

第2回:伊村靖子(IAMAS OPEN HOUSE 2020実行委員会)「作り手と受け手が共創する「ライブ感」」

第3回:小林茂(IAMAS OPEN HOUSE 2020実行委員会)「IAMAS OPEN HOUSE 2020における、特化型メディアを仮設的に構築する試み」

IAMAS OPEN HOUSE 2020における、特化型メディアを仮設的に構築する試み

Please scroll down for the English version.

新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行する中で開催された今年のOPEN HOUSEにおける、困難だがやりがいのある課題は、開催形態のオンサイト(対面)からオンラインへの転換に対応し、私たちの活動を伝えるためのメディアをデザインし直すことだった。

2020年3月以降、開催を予定していたイベントの多くが、「新型コロナウイルス(感染症)の感染拡大防止のため」という理由と共に次々と中止、または開催形態をオンラインに転換した。しかしながら、IAMAS OPEN HOUSE 2020に関しては、単にそうした流れに従い、消極的にオンライン開催を選択したのではない。少なくとも私は、当時起きつつあった変化に着目し、従来の延長線上にはないメディアをデザインするための絶好の機会だと捉え、実行委員会に参加した。例えば、大学における授業のオンライン化や企業におけるテレワークの導入など、以前から提唱されつつもなかなか実現しなかった変化が、新型コロナウイルスへの恐怖に後押しされて受け入れられた。また、誰かとオンラインで会うのはあくまで代替手段であるため、可能な限り対面で会うべきだという慣習が崩れ始めた。このような変化は、新たなメディアを探求する上でまたとない機会となりうる。

振り返ってみれば、対面で開催してきた従来のOPEN HOUSEは、訪問する/訪問される、見る/見られる、伝える/伝えられる、といった能動態/受動態の関係であり、イベントの主催者側と参加者側の間には見えないながらも厳然とした壁が在った。この壁により、普段のIAMASの様子を伝えるのが難しいという課題を常に抱えながらも、お互いに侵食されない一定の距離が物理的に保たれていた。これに対してオンラインの場合には、参加者が(恐らくは自宅から)参加ボタンのクリック一つで物理的な移動無しに情報空間において繋がってしまう。このため、心の準備もなければお互いを適度に隔ててくれる距離もない。こうした違いもあり、来場者にIAMASの日常性をオンラインで体験してもらい、教員や在学生と深く対話する機会を実現するにはどうすればいいだろうか?という問いに対して、誰も確固たる答えを持っていなかった。私たちは、時間、資源、知見など、さまざまな制約の中でなんとか実現するため、Zoom、Discord、YouTube、Hubsなど、既存の汎用プラットフォームを足場としつつ、それぞれの活動に特化したメディアを仮設的に構築し、その現場と参加者の生活環境を接続することを試みた。

Hubsで展開したライブイベント《NxPC.Live vol.45》

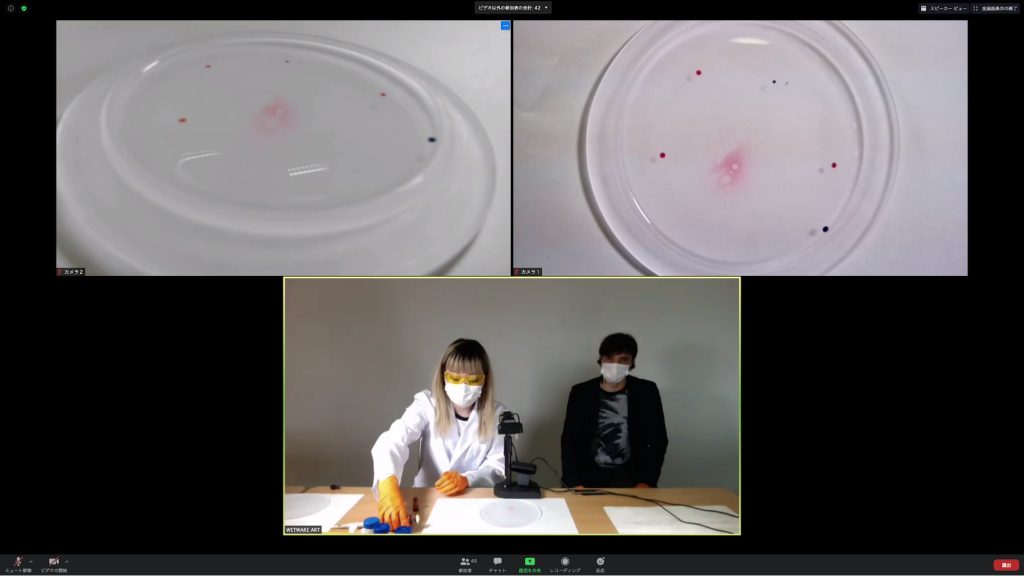

例えば、ホアン・マヌエル・カストロが2名の学生と協働で開催した《ウェットウェア・アート》である。この企画は、生体細胞に似たシンプルな化学モデルであるプロトセルと、それがどのように自律的に泳ぐかに関するパフォーマンス、講義、質疑応答からなる45分間のプログラムで、約40名が参加した。カストロと2名の学生は、パフォーマンスの完成度を高めるため、道具、衣装、所作などを入念に準備し、4台のカメラでリアルタイムに中継した。参加者たちは、それぞれの興味に応じてカメラを切り替え、チャットを用いて感想や質問を伝えることにより、インタラクティブに参加することができた。ここに、Zoomを基にしたバイオアート特化型メディアの仮設的構築が見られる。本来、Zoomはリアルタイムビデオ会議システムであり、カメラ機能の用途は参加者それぞれの顔を写すことである。これに対してこの企画では、同じ空間に複数のカメラを配置し、パフォーマンスとプロトセルのセンチメートル単位の動きを楽しむため、参加者が自発的にアングルを選択できるようにした。この差異は小さく見えるかもしれないが、明らかに別の用途への転用である。カストロは、この企画を振り返って「完璧ではなかったかもしれないが、実際にやってみて大きな可能性を感じた。例えば、参加者側がカメラの映像を画像解析して視覚化する、カメラを遠隔操作するなど、様々な発展が考えられると思う。」と語ってくれた。

《ウェットウェア・アート》の様子

このように、従来の延長線上にはない、誰も経験がない新しい試みに全力で挑戦し、様々なプレッシャーを感じつつ小さな失敗を乗り越え、何とかやり遂げることで学ぶという過程を楽しむ、というのはIAMASにおける研究活動の基本的な態度であり、それを実践するための機会の一つがOPEN HOUSEである。もし、今回のOPEN HOUSEを通じてIAMASの活動に興味を持ってくれた人がいたら、今回の学びを活かした次回がどうなるかに期待し、参加して欲しい。

Creating temporary, specialized media for IAMAS OPEN HOUSE 2020

The challenge for this year’s OPEN HOUSE, which took place during the COVID-19 global pandemic, was to redesign media to communicate our activities in response to the shift in the format of the event from on-site (face-to-face) to online.

Since this March, many of the events scheduled in 2020 have been canceled or switched to an online format one after another, with the reason being “to prevent the spread of the novel coronavirus (disease).” In the case of IAMAS OPEN HOUSE 2020, however, we did not merely follow that trend and passively choose to hold the event online. At least, I took note of the changes that were occurring at the time, saw it as the perfect opportunity to design media that would not be an extension of traditional media; therefore, I joined the organizing committee. For example, changes that had been proposed but never realized well, such as shifting classes online in universities and the introduction of telework in businesses, were forced into place in reaction to fears of the novel coronavirus. Also, the custom that meeting someone online is an alternative and should meet face to face whenever possible began to break. These changes could provide a unique opportunity to explore new media.

Looking back on the past Open House events held face-to-face it is clear that most of them were based on an active/passive relationship such as visit/visited, see/seen, and communicate/communicated. In this sense, there were invisible yet rigid walls between the hosts and the participants. While these walls made it difficult to communicate the everyday life of IAMAS, a certain distance was physically maintained between the organizers and participants that would not be eroded by each other. In contrast, in the case of online, participants (perhaps from home) are connected in an information space without physical travel by a single click of the join button. For this reason, there is no mental preparation and no distance that separates them from the hosts appropriately. Because of these differences, no one had an answer to the question “How might we create opportunities for online visitors to experience the daily life of IAMAS and to engage in in-depth conversations with faculty and current students.” To manage to achieve this within various constraints of time, resources, and knowledge, we attempted to connect our site with the participants’ living environment by building temporary media specific to each activity: using existing general-purpose platforms such as Zoom, Discord, YouTube, and Hubs as a scaffold.

For example, Juan Manuel Castro organized “Wetware Art” in collaboration with two students. This 45-minute program with about 40 participants consisted of a performance, a lecture, and a Q&A session on protocells, simple chemical models akin to living cells, and experiencing how they swim autonomously. Castro and two students carefully prepared tools, costumes, and gestures to enhance the performance, broadcast in real-time by four cameras. Participants were able to interact by switching cameras depending on their interests and using chat to share their thoughts and questions. Here, we see an attempt to temporarily build media based on Zoom specific to bioart. Originally, Zoom is a real-time video conferencing system, and its camera function was designed to show each participant’s face. In this project, on the other hand, they placed multiple cameras in the same space and allowed participants to spontaneously select different angles to enjoy the performance and the movement of the protocells at the centimeter scale. This difference may seem small, but it was an appropriation that served another purpose. Reflecting on the project, Castro said, “It may not have been perfect, but I saw great potential from doing it. I think there are many possible developments. For example, the participants could analyze and visualize the images from the cameras or control the cameras and experiments remotely.”

By creating a new experience, an event that no one has ever undertaken before, and enjoy learning, managing to overcome the pressure and small failures to accomplish the task, this event represents the essential attitude of our research activities at IAMAS; In this sense, I think that our OPEN HOUSE is an opportunity to practice this attitude. If you were interested in the activities of IAMAS through this OPEN HOUSE, please look forward to seeing what happens based on what we learned this time or joining us next time.

Shigeru KOBAYASHI (IAMAS OPEN HOUSE 2020 Organizing Committee)