ぎふ未来⾳楽展2020「三輪眞弘祭 −清められた夜−」を振り返って

2020年9月19日の深夜、ぎふ未来音楽展「三輪眞弘祭:清められた夜」が約3時間にわたって配信された。

このレポートはそれから三ヶ月ほどを経た12月に書かれている。あの晩、自分が何を見、何を聞き、そして何を考えたか、再現するのは難しいが、手元のメモや特設サイト、Twitterなどで公開されている情報をたよりに、ともかくまずは起こったことを書き留め、そして今それをどう考えているかについて紙数の許す範囲でここに書かせていただこう。

開始予定とされていた23時の少し前、特設サイトを見に行くと白黒の精細な画像(映像監督は前田真二郎)に、床に書かれた五芒星が浮かび上がり、そのまわりを鶏たちが歩き回っている。音はない。周りにはガムランが置かれている。しばらくするとその演奏者(マルガサリのメンバー)や、白い防護服のようなものを身につけた演者と思われる人たちが現れる。やがて音が入るようになり、下着一つのダンサー(川口隆夫)が五芒星の中央にゆっくりすわるとパフォーマンスが始まる。「鶏たちのための五芒星」である。公募されたという6人の演者がドレミパイプ(一定の音高の音を発するプラスチック製のパイプ、ただし今回はガムランのスレンドロ音階に合わせて調律されている)を一定のリズムで鳴らしながら、ルールに則って床の五芒星の外枠と頂点を結ぶ線上を移動しつづける。真ん中のダンサーの横を通るときには柄杓で白い粉をふりかけてゆく。だから最初のうちはあまり動かないダンサーはだんだん粉まみれになってゆく。気づくとガムランも鳴り始めている。ガムランは演者たちの動きを楽譜と見立てて演奏しているらしい。

三輪眞弘《鶏たちのための五芒星》(2020 サラマンカホール委嘱・世界初演)

三輪眞弘《鶏たちのための五芒星》(2020 サラマンカホール委嘱・世界初演) これは三輪のかつての作品「みんなの好きな給食のおまんじゅう」(2014年)の変形と言って良さそうだ。「おまんじゅう」では演者はやはりドレミパイプを鳴らしながら正方形と対角線上を動き、真ん中を通るときにそこにいる人物の口におまんじゅうを押し込んで行った。それはいじめのようなものと関係している(だから給食なのだ)と三輪は語っていたのだが、今回は形が五芒星に変わった以上に、おまんじゅうを押し込むのではなく粉をかける、という点でいわば事態の「凄惨さ」がずっと増している。特設サイトから読める三輪自身の「メッセージ」にあるとおり、それは鳥インフルエンザの流行にともなって一斉に殺処分された鳥たちにかけられる消石灰の粉をすぐに連想させる(何しろずっと鶏が周囲をウロウロしているのだから)が、もちろんコロナ禍の状況下で見ればそれはペスト以来伝染病で亡くなった人間の亡骸にかけられてきた消石灰でもあり、そして五芒星の中で見れば「ダビデの星」(六芒星)をつけて殺されたユダヤ人たちのことも思い出される。いずれにせよ、ここには「おまんじゅう」にはまだ感じられた、すっとぼけていてユーモラスなところはない。

途中で銅鑼がなり、一瞬進行が止まる。演者が間違えると、監視している「悪魔」(実際にツノと尻尾らしきものがついている)が銅鑼を鳴らして修正するのである。「またりさま」のような一連の「逆シミュレーション音楽」では、この種のヒューマン・エラーは付き物だし、そのような「緩さ」は作品自体に織り込み済みだった筈なのだが、それもこの「五芒星」ではより厳格に管理されているように感じられる。

ひとりの傍観者と6人の当番のための『みんなが好きな給食のおまんじゅう』(2014) 三輪眞弘

ひとりの傍観者と6人の当番のための『みんなが好きな給食のおまんじゅう』(2014) 三輪眞弘 《鶏たちのための五芒星》パフォーマーの動きを監視する「悪魔」

《鶏たちのための五芒星》パフォーマーの動きを監視する「悪魔」30分近く経ったところ(23時半頃)で、パイプオルガンの鍵盤付近に2人のMIDIアコーディオン奏者(岡野勇仁、西村彰洋)が現れ、15世紀の作曲家オケゲムの「死者のためのミサ曲」が奏される(オルガンは塚谷水無子)。これもすぐに、同じサラマンカホールのオルガンとMIDIアコーディオン、そして人間の声との共演によるペルゴレージの「スターバト・マーテル」のことが思い出される(2015年9月)。2声とオルガン、そして宗教的作品、という共通点があるが、今回は2声ともMIDIアコーディオンであり、人の声が排除された。なお、この曲が奏される間も「五芒星」のパフォーマンスは続いているが、ドレミパイプやガムランの音は発せられない。

ヨハネス・オケゲム《死者のためのミサ曲》(15世紀)MIDIアコーディオンとオルガン版

ヨハネス・オケゲム《死者のためのミサ曲》(15世紀)MIDIアコーディオンとオルガン版 “テクノロジーと「作曲」の未来” JSSA/JSEM スペシャル・コンサート(2015)

“テクノロジーと「作曲」の未来” JSSA/JSEM スペシャル・コンサート(2015)フォルマント兄弟(三輪眞弘+佐近田展康)「スターバト・マーテル」(G.B.ペルゴレージ作 18世紀)

ソプラノ:さかいれいしう MIDIアコーディオン:岡野勇仁(”中音マリア”の声使い)

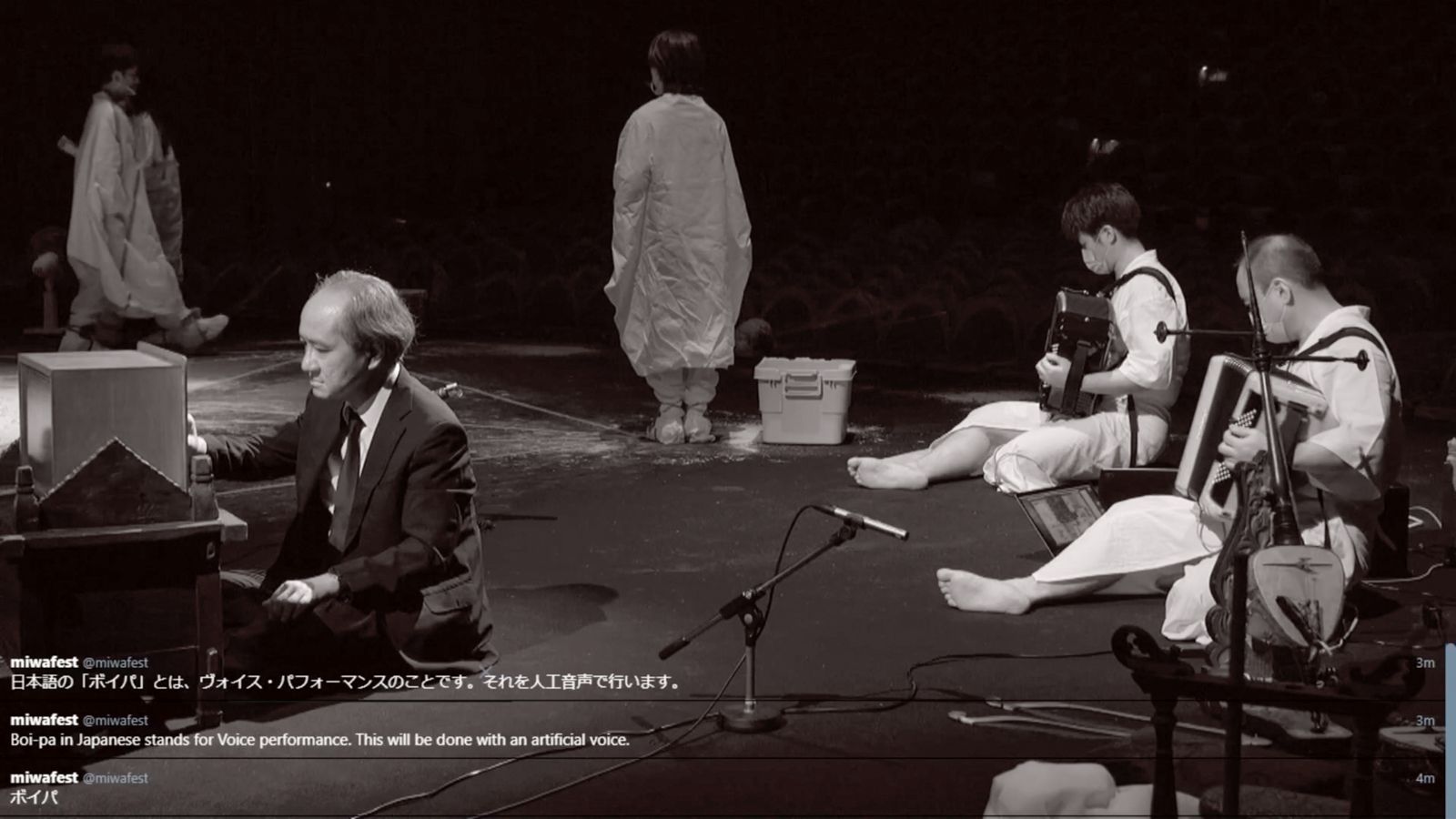

オケゲムの曲が終わると、ルバブ(ガムラン音楽で用いられる擦弦楽器)が鳴り始め(24時頃)、ガムランのテンポが少し落ちて「五芒星」が続けられる。このルバブの響きは三輪にとっては「声」だ、という。また30分ほど経過したところで「五芒星」の音がしなくなり(演者の移動は続く)、会場にラジオらしきものが据えられ、黒ネクタイをした佐近田展康(フォルマント兄弟の弟)がその前にすわってつまみを操作しはじめる。ラジオからはホワイトノイズのようなものが流れるが、やがてそこに時々誰かの「発音」ないし叫びのようなものが聞こえ始める。「霊界ラヂオ」である。さらにMIDIアコーディオンの2人もその側に座り込みパフォーマンスを始める(「ボイパと海行かば」)。これらはいずれもフォルマント兄弟が試みてきた人工的な「声」の実験の延長にあるものだが、絶望的なつぶやきとも叫びともつかぬ「霊界ラヂオ」の音声に、「海行かば」の救いのない言葉が音程のない息の多い発音として一音ずつ朗読されていくさまは、「兄弟」の作品としても最も先鋭的な瞬間となった。ここには旋律は一切ない。希望もない。黒々とした絶望とおどろおどろしい使命感のようなものだけがある。ちなみに「海行かば」については、やはり2014年に三輪が取り上げていたことを思い出す(その時は信時潔の旋律とともに一種の変奏となっていた)。「霊界ラヂオ」の声が年配の男性のように聞こえてくると、信時の「海行かば」の連想もあって、終戦の玉音放送のことが思い浮かぶが、はっきりとした言葉が聞き取れるわけではない。

フォルマント兄弟《霊界ラヂオ》+《ボイパと海行かば》(2020)

フォルマント兄弟《霊界ラヂオ》+《ボイパと海行かば》(2020) 開始から2時間が経つ頃、ガムランが再び響きだし、次第に賑やかになってゆく。ドレミパイプは鳴らない。ダンサーは粉を抱え込むようにうずくまったり、回り出したり、動きが出てきて、さらに20分ほどすると音が止み、演者の動きが止まる。「五芒星」の移動が一巡して初期状態に戻ったということのようだ。

箏が運び込まれ、奏者の江原優美香がARゴーグル(ホロレンズ)をつけて箏を弾き、藤井貞和の詩に基づく「もんじゅはかたる」(2019年初演)を唱えだす。この公演で初めて人の声が響いたことになるが、一方で演者はホロレンズのゆえに、現世には半分属しておらず、声はそのような異世界から届いているとも言える。ここでは、この世で発せられる声はすべて機械による人工的なものであり、人間の声は異世界から響く。旋律の生成論理はわからないが、一般的な長2度とか長3度とかいう「自然な」動き方は決してしない。その間、扇風機が周り、風鈴がかすかに鳴る音も聞こえてくる。

三輪眞弘 箏と風鈴のための《もんじゅはかたる》(2019)

三輪眞弘 箏と風鈴のための《もんじゅはかたる》(2019) 「もんじゅはかたる」が終わると、久しぶりにパイプが鳴り、演者たちがまた移動を始める(25時半)。新たなサイクルに入ったということだろう。ダンサーが激しく痙攣状の仕草を繰り返す頃、ガムランの音もパイプの音も弱まってゆき、入れ替わりにコンピュータの「神の旋律」が浮かび上がる。オペラ『新しい時代』(2000年初演、2017年再演)で大きな役割を果たした自動生成される4声体の旋律である。多少印象が違うのは、おそらく平均律ではなくガムランの音階に合わせて調律されているからだろう。「神の旋律」を生成しているコンピュータの周囲に4人の奏者が電極をつけて鈴を持つ。旋律が特定のパターンに合致すると電流が流れ、腕の筋肉が反応して鈴がなる(「流星礼拝」、この作品も原型は2002年に遡る)。中央のダンサーはここに至ってTwitterの発信によって「鶏の精」であるということがはっきりして、動きは次第に上へ上へと向かうようになる。会場の演者達、ガムランの奏者たちも「鶏の精」が昇っていったと思しき方向を見やる。

すると突然映像が途絶え、「ここからは24時間稼働している『布教放送』のページを御覧ください」というテロップが流れて配信が終了した。26時。

なお、上演に際して麥生田兵吾による写真、松井茂の詩もネットを通じて配信される仕組みになっていた。

三輪眞弘《神の旋律+流星礼拝》(2020版)

三輪眞弘《神の旋律+流星礼拝》(2020版) http://neuezeit.org/ 現在も配信中。三輪眞弘《新しい時代》布教放送(2001~)

http://neuezeit.org/ 現在も配信中。三輪眞弘《新しい時代》布教放送(2001~) それぞれの作品の来歴を執拗に書いたのは、このパフォーマンス全体がこれまでの三輪作品の集大成的な性格を持っている、と感じたからだ。そのことはおそらく「三輪眞弘祭」という企画がそもそも目指していたことでもあったのだろうが、ただコロナ禍の中、ネット配信という形になったことを契機として、単にこれまでの作品をいろいろ集めて発展させた、というよりもずっと明確な主題に導かれることになったように思われる。三輪自身の言葉によればその主題とは「音楽の終わりの終わり」であり、「お通夜」である。ここには死と超越的な世界とが満ちている。家禽は処分され、ひとはきえさり、筋肉の痙攣だけが残る。そして異世界からの声が響く。

三輪の作品について、筆者は以前に「機械(コンピュータ)が人間のように歌うこと(つまり機械の人間化)、そしてそれと呼応するように人間が機械のように振る舞うこと(つまり人間の機械化)、という逆方向だが相似的な現象の妖しさと危うさ」に向かっている、と書いたことがある。そのことは前提としつつも、今回の上演を通じてもう一つ、「自然」という項が大きくクローズアップされてきているように感じた。三輪の言うとおり、パンデミックという自然によって「超越的世界」を手放した人間は、自然(動物)でもあり、機械(素子)でもあり得る。「脳」の機能や作用は電子空間の中に生き延びるかもしれないが、身体は痙攣する筋肉となり、家畜と同じように処分されるだろう。五芒星を移動する演者達は演算子であり、そこから分離された自然としての肉体は昇天していくしかない。後に残るのは音なのか声なのかわからない響きだけである。これがコロナ禍のもとで上演され、ここに至る歴史的状況を真正面から引き受けた、世界的レベルの公演であったことは何度でも強調したい。

一つだけ気になったのは、これまで三輪作品が湛えてきたアイロニーが目立たなくなったということである。それが悪いと言っているわけではない。もうふざけている場合じゃないと思わざるを得ないほど、我々の社会は行き詰っている。作曲家は先鋭化せざるを得ないのだ。ただこの印象は、中央で昇天してゆく「鶏の精」がプロフェッショナルなダンサーであったことによって強まっているかもしれない、とも感じた。これも「鶏の精」が悪かった、と言っているわけではない(あそこに立たされてあれ以上の表現ができる人がいるとは思えない)が、ただあれは人でなければならなかったのか、と素朴に問うてみたい気持ちは残る。単純に鶏ではだめなのか?ホログラムのようなものでもあり得たのではないか?逆にモノリスが設置されていたら?あるいは諏訪の古い祭りのように子どもが捧げられていたらどうだっただろう?さらには中央で「またりさま人形」※1 が動いていたら?そんな妄想を筆者は今に至るまで捨てきれずにいる。

ぎふ未来音楽展「三輪眞弘祭 −清められた夜−」

ぎふ未来音楽展「三輪眞弘祭 −清められた夜−」3時間におよぶ深夜の無観客公演がサラマンカホールから配信された。

※1 《またりさま人形》(2003)三輪眞弘+小笠原則彰

※1 《またりさま人形》(2003)三輪眞弘+小笠原則彰

「またりさま」をコンピュータでも人間でもなく、機械によって実現したのが「またりさま人形」である。水流によって駆動される8匹の「またりさま人形」は8人の人間、あるいは1ビットのメモリーを備えた8つのXOR演算子として動作する。2003年にオーストリア・リンツでのARS ELECTRONICAで先行発表され、神戸ジーベックホールで完成版が発表された。