ガムランと鶏とThinking Machineと——サントリーホール サマーフェスティバル「三輪眞弘がひらく ありえるかもしれない、ガムラン」En-gawaを体験して

インドネシアの伝統音楽であるガムランが、三輪眞弘を惹きつけてやまない。2007年の4ビットガムラン《愛の賛歌》で中川真とマルガサリに出会ってから、三輪はガムラン音楽の母体となる共同体のすがたに現代社会と相対する世界観をみてきた。ぎふ未来音楽祭2020『三輪眞弘祭 ―清められた夜―』では、《鶏たちのための五芒星》が時おり他の曲の背後に隠れながらも底流をなし、パフォーマーの動きを解読するガムラン音楽への揺るぎない信頼を感じた。翌年の姉妹作《人形たちのための五芒星》では、五角形の辺と対角線を移動するパフォーマーが幾何学的立体オブジェクトの動きに変換されて仮想現実となったが、ルールによって動きを変換してガムラン奏者が演奏する点は変わらない。ところが、2022年の《母音廻し、または遠隔音響合成のための五芒星》になると、ガムラン奏者も消え去って、ガムランの音響だけが再生された。ガムランを支える共同体すら亡霊と化したのか。ちなみに、コロナ禍をテーマとした今年2月のエルフリーデ・イェリネクの演劇公演『騒音。見ているのに見えない。見えなくても見ている!』では、三輪による4ビットガムランの新作が演奏されている。

1枚目:8/26 「ガムラン・アセンブリー」三輪眞弘が4人の作曲家たちに翌日初演される新作への意気込みを聞くトークイベント(撮影:飯田耕治)

2枚目:プロジェクト・ディレクションを務めた、KITA/北澤潤(撮影:飯田耕治)

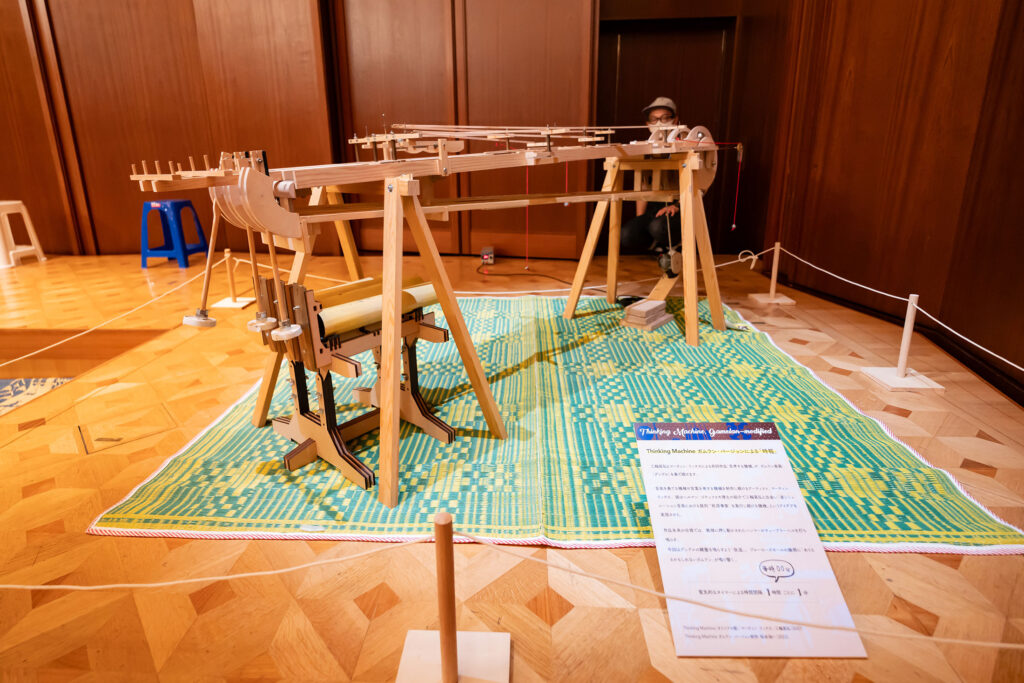

今回の「ありえるかもしれない、ガムラン」は、これまでの三輪作品にはないほど、ガムランアンサンブルとその音楽が裸形のまま、投げ出されていた。亡霊となったかと思ったガムランの共同体が、ここではまるごとシミュレーションされる。ガムランの演奏だけでなく、ガムランを生み出す機構を可能な限り取り込もうとする三輪の構想のもとで、プロジェクト・ディレクションをKITAのメンバーが、ミュージック・ディレクションをジャワ・ガムランのグループであるマルガサリが担った。こうして8月25日から27日まで、サントリーホールのブルーローズ(小ホール)にジャワの伝統家屋を模した巨大な「ひらかれた家」が忽然と現れたのである。普段なら客席が設えられ、ステージでの演奏に聴き入る単一の双方向性をもつ空間が、屋根のある巨大な骨組みのみの「家」とそれを取り囲む広場となり、まわりにはベンチが置かれ、屋台や露店が開かれていた。イベントがないときには子どもたちの声や鳥のさえずりの録音が秘めやかに再生されて、まったりとした空気が漂い、マーティン・リッチズと三輪が共作したThinking Machineが時を告げる。ガムランの筒状の部品をもつ楽器を取り付けたマシーンは3音の組み合わせによる音のアルゴリズミックな連鎖を生み出す。

8/25 野村誠による「ありえないかもしれないガムラン・コンサート」。「だじゃれ音楽研究会」の公演(撮影:池上直哉)

8/25 野村誠による「ありえないかもしれないガムラン・コンサート」。「だじゃれ音楽研究会」の公演(撮影:池上直哉) 8/25,26,27 会場に設置された「時報」。マーティン・リッチズ+三輪眞弘による《Thinking Machine》によって毎時0分にグンデルの3音が演奏される(撮影:池上直哉)

8/25,26,27 会場に設置された「時報」。マーティン・リッチズ+三輪眞弘による《Thinking Machine》によって毎時0分にグンデルの3音が演奏される(撮影:池上直哉)ローマ字で書かれたEn―gawaとは、ふらりと立ち寄る人たちが思い思いの時間を過ごして、いつの間にか立ち去っていく空間の意だろう。知人友人がおしゃべりしながら佇み、子どもたちが影絵芝居に興じ、ゆったりと果てしない時が流れている。東京という都市にひらかれた門をくぐったら、ジョクジャカルタへとワープしたかのようでもある。そこで、野村誠が東京・千住のグループ「だじゃれ音楽研究会」のメンバーと共に簡単なルールでガムランを遊びつくし、突然、綱引きに興じる。あるいはジャワのガムラン・グループ「マルガサリ」と、中部ジャワの竹のガムランを奏でる「クルクル」や、スンダのガムランを演奏する「パラグナ・グループ」が同じ場で演奏するというありえない状況で、ガムランの多様性がひらかれる。

1枚目:8/27 川村亘平斎による影絵パフォーマンス・イベント(撮影:池上直哉)

2枚目:8/25 「ありえないかもしれないガムラン・コンサート」でみんなで綱引き!(撮影:池上直哉)

3枚目:8/26 「KULU-KULU」による竹のガムラン「チャルン」の公演。(撮影:飯田耕治)

4枚目:8/26 パラグナ・グループによるコンサート。共に踊るのは、佐久間ウィヤンタリ(撮影:飯田耕治)

インドネシアのどこかにあるかもしれない街角の錯覚。そこに楔を打つのが、三輪自身の仕かける「修行」と「礼拝」だ。装置を用いた表現、つまりスクリーンに投影された「いま、ここ」にいない奏者と生身の奏者が共演する4ビット・ガムラン「修行」がイベントの合間に挟まれて、デジタル化された表現に現実の手触りを感じる私たちの日常と交差する。あるいは、ときにまちがえるドレミパイプによる演奏を伴って、ジャワ舞踊家の佐久間新と彼自身のアバターが共演しながら、AR空間で鶏たちが彼を追いかける「礼拝」。リアルに存在する身体が映像となった身体と呼応する仮想空間も、21世紀の現代人にとっての現実に他ならない。それにしてもなぜ、鶏なのか。3年前、《鶏たちのための五芒星》に登場して、ホールで自由に歩き回っていた鶏は、ウィルスに感染して大量に殺処分された現実の鶏を想起させた。おそらくジャワの農村にもこんな鶏が歩いている。だが、佐久間の舞踊が暗示し、あるいは他のパフォーマーたちが模倣する鶏の鳴き声、そして仮想空間でのみ歩き回る鶏は、「いま、ここ」で触ることのできない霊的な存在である。そこから想起されるのは、天照大神に岩戸を開かせた常世の長鳴鳥か、それとも神々に警告を発するグリンカムビか。いずれにせよ、この鶏こそが神や霊の世界と人間の世界を自在に行き来する存在とみえた。

1枚目:8/25,26 スクリーンに投影された奏者と生身の奏者が共演する三輪眞弘の4ビット・ガムラン「修行」(ミュージック・ディレクションを務めた、マルガサリ/大井卓也)(撮影:飯田耕治)

2枚目:8/25,26,27 ジャワ舞踊の佐久間新と彼自身のアバターが共演する三輪眞弘の「礼拝」(演奏は相愛大学学生有志)(撮影:池上直哉)

3枚目:8/26 パラグナ・グループによる藤枝守の「ガムラン曼荼羅 I」、舞踏:浅野瑞穂(撮影:飯田耕治)

三輪があらためて、ガムランを成立させている共同体を現出したのは、クラシック音楽の殿堂であるサントリーホール、現代音楽の祭典であるサマーフェスティバルという枠組みを意識せざるを得なかったからだろう。クラシック音楽に特化された場の均質性や、個を先鋭に示すことが求められる現代音楽に対して、代替物としてガムランを芸術化するのでは意味がない。根源的な変容を迫るには単なるシステムの代替でも意味がない。だからこそ、三輪の想像によって展開されたEn-gawaでは時間と空間、リアルとヴァーチャル、生物と機械など、すべてが混在し、ことごとく緩やかに浸透しあう。

En-gawaで挨拶するプロデューサーの三輪眞弘(撮影:飯田耕治)

En-gawaで挨拶するプロデューサーの三輪眞弘(撮影:飯田耕治)2013年にこのホールでジョン・ケージの《ミュージサーカス》を行った時には、筆者自身、監修者の一人として、常に外部との回路が開かれていることを重視した。ブルーローズから同時配信が行われ、外部からも動画や音声がこの空間に流れ込む仕かけを作り、福島と映像で結んで、大友良英が指揮するアマチュアアンサンブルとサントリーホールの有志が共演した。IAMASにいる学生たちがルンバを遠隔操作して、ロビーに巻かれた元素記号を焼き付けられた紙切れを掃除する。どれといって中心をもたない同時多発的なできごとの集積が、時空を超えて多くのレイヤーをもつこと。それがケージの考える理想の世界の有り様だった。それに対して、三輪眞弘がガムランによる磁場を仕掛けた今回のプロジェクトは緩やかな越境である。サントリーホールに居ながらにして、ジョクジャカルタの街角に佇む「開かれた家」に集うと、クラシックホールとそれを取り巻く環境こそが仮想現実にみえる。そんな境地を作り出すことを企んだのではなかろうか。境界は存在する。しかし、そこに無数の穴を穿つことで、境界層では変異が起こる。

En-gawaでガムランと共に常に踊り続けたジャワ舞踊の佐久間新(撮影:池上直哉)

En-gawaでガムランと共に常に踊り続けたジャワ舞踊の佐久間新(撮影:池上直哉)西洋音楽の文化とは異なるガムランの血脈はすでに現代音楽の作曲家にも流れ込んで、多様な境界層を作っている。大ホールでのコンサート「Music in the Universe」(8月27日)では、竹の楽器で宮廷ガムランを周辺化したホセ・マセダの《ゴングと竹のための音楽》の再演とともに、独奏するミニピアノをペロッグ旋法に調律した藤枝守の《ピアノとガムランのためのコンチェルト No.2》、相撲と綱引きとだじゃれ遊びに徹し、インドネシア舞踊も力士も巻き込んで演劇と化した野村誠の《タリック・タンバン》、サックスとガムランが伴奏するジャワの大衆歌謡の形式で甘味を歌った小出稚子の《Legit Memories》、小さな擬音の発声で聴衆を巻き込んで、ガムランの「生きた音楽」へと導いた宮内康乃の《SinRa》が初演された。作品化する力とそれにあらがう即興性やたえざる変化に向かう力は、曲ごとに異なったバランスをもっていたが、三輪のセレクションは豊饒な境界域がひらけていることを示していた。

1枚目:8/27 大ホール「Music in the Universe」。宮内康乃作曲『SinRa』初演(撮影:池上直哉)

2枚目:大ホール「Music in the Universe」。マルガサリによる新作初演後、拍手に応える4人の作曲家たち(ステージ中央・右から野村誠、宮内康乃、小出稚子 藤枝守)(撮影:池上直哉)

画像提供:サントリーホール